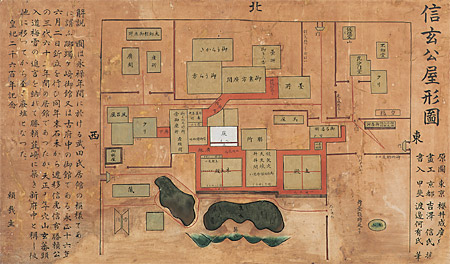

信玄公館絵図(武田神社所蔵)

信玄公館絵図(武田神社所蔵) 御城廓之直図(武田神社所蔵)

御城廓之直図(武田神社所蔵)

◎武田氏館(現武田神社)が築かれたのは永正16年(1519)。躑躅ヶ崎の地にあったことから「躑躅(つつじ)ヶ崎の館」と呼ばれた。三方を山に囲まれ、相川扇状地の開口部で、南に甲府盆地を一望する。館の完成した翌年には、館の北東2キロに要害城が築かれた。国を治める館と、館を防衛する山城。典型的な拠点づくりだ。

◎近年の発掘調査で、館跡からは土塁や三日月堀、土橋などが発見され、戦国大名のなかでも優れた規模であることがわかってきた。 躑躅ヶ崎の館跡

躑躅ヶ崎の館跡

◎近年の発掘調査で、館跡からは土塁や三日月堀、土橋などが発見され、戦国大名のなかでも優れた規模であることがわかってきた。

躑躅ヶ崎の館跡

躑躅ヶ崎の館跡

大手口付近と三日月堀

大手口付近と三日月堀《武田氏館跡》

信虎によって築かれた方形の館。当時は堀一重の主廓部分だったが、信虎から信玄へと、勢力拡大とともに施設も増え、全国的にも最大級の戦国大名居館となった。

《武田氏館大手口と三日月堀》

大手口とは館の正面玄関。館の東側に位置した。三日月堀は武田氏の築城技術の特徴。籠城しやすく、攻められにくい構造で、山本勘助の築城術によるともいう。