ホーム > 教育・文化・スポーツ > 生涯学習 > 学級活動紹介 > 北公民館学級活動

ここから本文です。

学級活動

北公民館

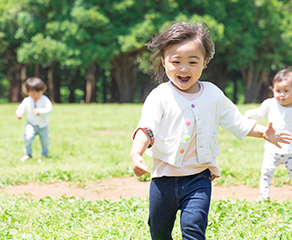

北公民館では、生涯を通して知恵や知力を獲得するため、家庭教育を基盤とし、高齢期にいたるあらゆる世代が「まなび」を体験、選択、参加できる教育活動の一環として、学級活動の推進に努めています。

「家庭教育学級」「女性学級」「高齢者学級」の大きく3つの学級において、それぞれのニーズに合わせた多岐にわたる内容で充実した活動を行っています。

北公民館ではこんな講座が人気です!

[教育講座]

子育ての悩みや家庭学習法など、カウンセリング心理士、学校や塾の先生方、教育に関する専門分野の講師をお招きし、様々な問題や課題を解決していくヒントや具体的な工夫を学習します。

[健康講座]

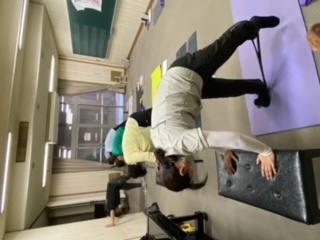

ヨガ、ピラティス、体幹ストレッチ、姿勢トレーニング、筋膜リリース、3B体操など、各専門の講師の指導のもと、心身ともに健康な体作りを行います。

[アロマ講座]

自分の健康状態で改善したいことや好みの香りを選び、自然素材を使ったアロマスプレー、クリーム、石鹸作り、薬膳茶作りなどを行います。

[料理講座]

パン作りや簡単おかず作り、スパニッシュ料理、アイシングクッキー、郷土料理、味噌作り、キムチ作り、お出汁作りなど、人気の講座です。

[もの作り講座]

レザークラフト、フラワーアレンジメント、陶芸、親子工作、ボタニカルキャンドル、干支飾りなど、季節や用途に合わせた様々なもの作りを行います。

[マネー講座]

教育費や子どもの将来、自分の老後の生活を考えた貯蓄の工夫や、日々の生活の中での無駄な消費に気付き、今日からすぐに実践できる様々な工夫を学習します。

[館外学習]

市のバスを利用して、県内のいろいろな文化施設や各地域の産業施設などを見学し、それぞれの歴史や振興の様子などに触れて知識を深めていきます。学級生の皆さんでの昼食の時間も楽しみに、一日有意義な活動を行っています。

活動の様子(R7年度)

#4月の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・各学級で開級式を行い、令和7年度の活動がスタートしました。

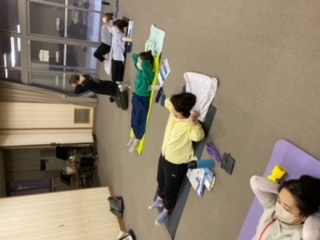

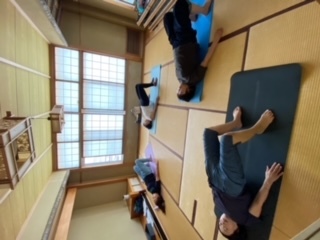

10日(木)、"なでしこ"と"ひまわり"の家庭教育学級が、開級式に続いて、毎年お世話になっている赤尾一恵先生をお招きして"ヨガ"講座を行いました。体を徐々にほぐしながら、普段使わないところを気持よく伸ばしていき、心身ともにリフレッシュして心地よい時間を過ごしていました。

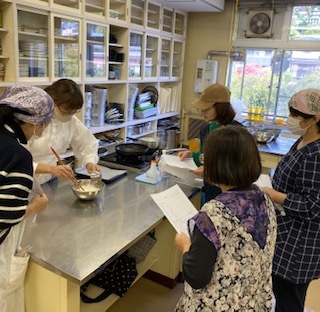

11日(金)、かえで家庭教育学級が、開級式に続いて、玉川眞奈美先生をお招きして、"料理"講座を行いました。先生の講座では、麹を使った調味料や素材を活かした簡単料理が大人気で、今回は、"特製にらの極旨味"、"極旨玉ねぎ"、"春養生・シェントージャン"、"薬膳旨煮"、"阿波晩茶とジャスミンティーゼリー"のレシピに沿って、ペアで手際よく調理していました。

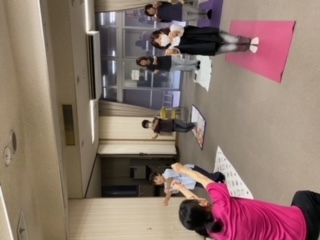

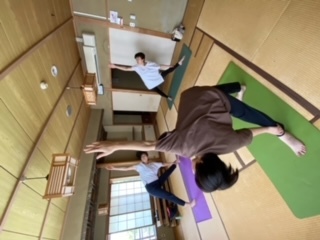

18日(金)、パンジーとマスカットの家庭教育学級が、岩下百合香先生をお招きして、"エクササイズで健康な体作り"講座を行いました。岩下先生の楽しいお話を交えながら、BGMに合わせて、全身を使った動きで、普段使わないところもしっかり伸ばしながら心地よい汗を流していました。

22日(火)、"パンダ"と"つばき"家庭教育学級が開級式を行い、続いてパンダ学級は、廣瀬恵美先生をお招きして"アロマ"講座を、つばき学級は、次田美香先生をお招きして"ピラティス"講座を行いました。廣瀬先生も、次田先生も毎年お世話になっている先生方で、それぞれの学級生の要望に合わせて、座学や体の動きを通して、心身の悩み改善に向けてのご指導をいただきました。

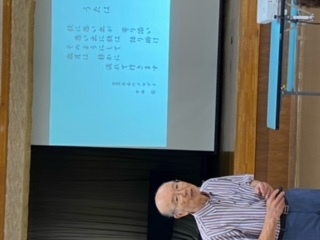

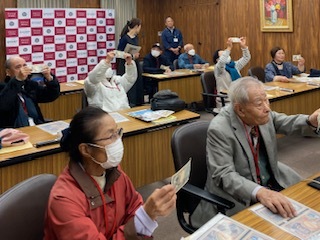

23日(水)、千塚高齢者学級が今年度最初の活動を行いました。開級式では、まず本田館長より石原学級長さんに、「甲府市公民館等学級開設決定通知書」が渡され、続いて梅沢さん先導のもと学級生全員で"市民憲章"を朗読し、"千塚高齢者学級の歌"、"甲府市の歌"を高らかに歌い上げました。学級生でもある廣瀬市会議員様、そして武井社協会長様、本田館長より祝辞をいただき、最後に今年度の新役員さんが紹介されて開級式を終えました。続いて、第1回の講座として、毎年恒例の"歌声教室"で砂田貢先生をお招きしてご指導いただきました。砂田先生の同級生お二人がいつもパワーポイントと音源の操作でお手伝いくださり、馴染みのある全21曲を砂田先生の美しいテノールの声に合わせて、声高らかに歌いました。

この他、4つの女性学級が開級式を行い、年間計画の内容・詳細を確認して今年度の活動が本格的に始まりました。

#5月の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・5月は、8つの学級活動と今年度初めての館外学習を行いました。また、毎年恒例の市の高齢者学級協議会グラウンドゴルフ大会が開催され参加しました。

7日(水)、パンダ家庭教育学級が堀内貢次先生をお招きして、"背骨コンディショニング"講座を行いました。パンダ学級では初めての堀内先生の講座でしたが、日常の肩こり等の悩みへの対処法や、将来のために足腰を衰えさせないための体操など、丁寧にご指導いただき、皆さんとても満足していました。普段使っていない筋肉を使ったことで、次の日は筋肉痛で動くのがちょっと辛かったそうです。

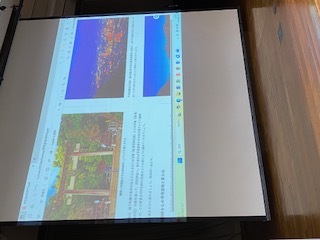

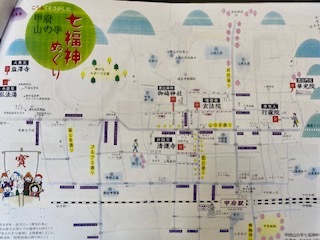

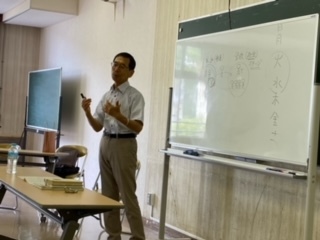

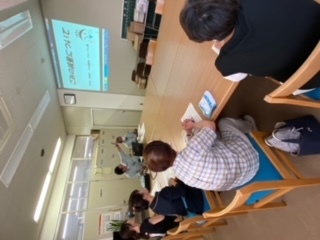

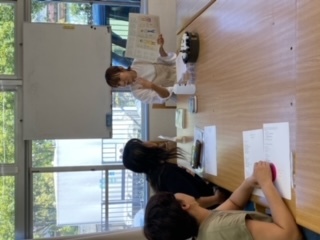

8日(木)、千塚高齢者学級が、学級生でもある廣瀬集一市議をお招きして、"甲府を巡る旅に出よう"をテーマとした講演を聞きました。たくさんの資料を用意してくださり、スクリーンに映像を出しながら数々の興味深いお話をしていただきました。今から1200年前に、弘法大師によって開湯されたと伝えられる地域の湯村温泉の歴史やこの温泉を愛した文人や芸術家の話、また、この歴史ある湯村温泉街の活性化の取組の一つとしての明治旅館の新築オーブンが今年の8月になること、さらに、甲府山の手の"七福神めぐり"の紹介、先日オープンした江戸時代の城下町を感じさせる"こうふ亀屋座"や動物園のパワーアップしたリニューアルの様子など、皆さん未来の甲府の街を想像しながら関心をもって聞いていました。

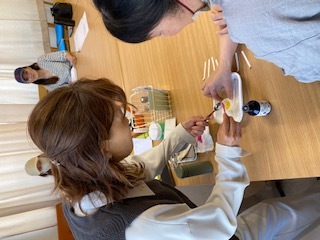

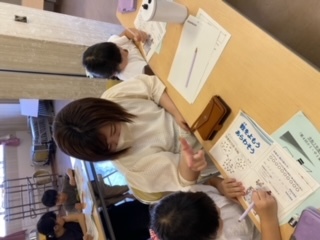

13日(火)、かえで家庭教育学級が、毎年お世話になっている廣瀬恵美先生をお招きして、"アロマでナチュラルコスメ作り"講座を行いました。今回は、ここのところの気温差で肌トラブルを起こしやすい季節にピッタリのクリーム作りをしました。学級生自身のケアはもちろん、家族が抱える肌の悩みへの対処法について、食事のとり方等のアドバイスもいただき、とても有意義な学習の機会になったようです。

同じ日に、つばき家庭教育学級が、学級生の荒井典子さんを講師にお願いして、"季節のハーブティー作り"講座を行いました。荒井さんがご自宅のローズマリーの新芽を摘んできてくださり、香り高いそのお茶をいただきながら、ローズマリーの様々な使い方での効果効能を学んでいました。いろいろなハーブの香りに包まれて、ゆっくりお茶を味わい、慌ただしい日常を忘れて、とてもリラックスした時間を過ごせたようです。

14日(水)、緑が丘スポーツ公園のふじでん球場で、甲府市高齢者学級協議会グラウンドゴルフ大会が開催され、千塚高齢者学級からは3チームが出場しました。曇り空の下、時々やさしい風が心地よく吹き、絶好のスポーツ日和でした。開会式は、昨年度に引き続いて協議会副会長である石原学級長さんが司会を務め、窪田副市長はじめ、5名の来賓の皆様をお迎えして盛大に行われました。市内5地区から全16チームの参加があり、試合は8ホール2ゲームで行われ、どのチームも日頃の練習の成果を十分に発揮していました。長距離の難関コースもありましたが、見事なホールインワンもいくつも出て、その技術力には驚きました。熱戦の結果、千塚Aチームが第4位の会長賞に入賞しました。皆さんお疲れ様でした。

19日(月)、庁用バスを利用して、今年度最初の館外学習で、長坂町の清光寺様での体験学習を行いました。昨年度体験した学級が大好評だったことから、今回は、ライチ・ライム・パンジー・ひまわり・なでしこの家庭教育学級とアイリス女性学級が合同で、総勢17名が参加して体験を行いました。山梨県曹洞宗青年部会長様はじめ、6名の僧侶の方々のご指導を頂き、貴重な体験を行うことができました。まず、清楚で荘厳な本堂で"坐禅"体験をしました。静寂の中に鳥のさえずりが聞こえ、時の流れを忘れて清廉な心を持ち、ひとりひとり警策も体験しました。次の"写経"体験では、無心になって黙々とお経を書き写すことで、日常のさまざまな悩み・苦しみから開放され、心の落ち着きを体験することができ、1時間はあっという間に過ぎました。続いて、お楽しみの昼食は"精進料理"です。前日から食材やお出汁の仕込みをしていただいたとのことで、素材を残すことなく使って作った料理の説明を聞き、感謝しながら美味しい精進料理を味わうことができ、その味に皆さん感動していました。食事のあとは茶話会を開いてくださり、小グループに分かれて僧侶の方々を囲んで和やかにお話をすることができました。この貴重な体験にご協力いただいた僧侶の皆様、会場を提供していただいた清光寺様に心より感謝いたします。

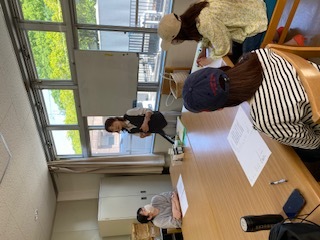

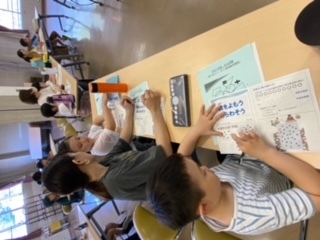

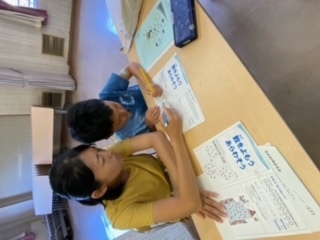

23日(金)、今年度の「第1回小1・中1家庭教育講座」を川邉修作先生をお招きして開催しました。毎年この講座の第1回目は小・中学校合同で川邉先生にお話していただいていますが、お子さんの成長過程で、どのように寄り添い、見守り、親子関係をどうつくっていくのが良いのか、事例をあげながら具体的に教えていただきました。また、受講生が今抱えている子育ての悩みへのアドバシスをいただき、皆さんで共有することができました。参加された保護者の方々が全員、「内容が大変良かった」とアンケートへの回答があり、ご自身の今の子育てを振り返り反省し、また、これから親子の育ちに生かしていく良い機会になったようです。今回は1年生だけでなく、他の学年の方も参加され、久しぶりに川邉先生のお話を聞いた保護者の方は、「子どもが成長して、今の環境の中での大切な関わり方についての新たな気付きや学びがあり、また来年も参加したい。」と感想を述べていました。川邉先生、今年もありがとうございました。

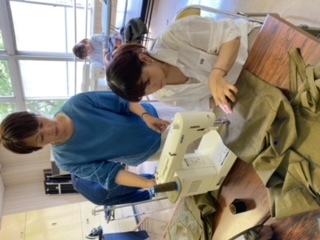

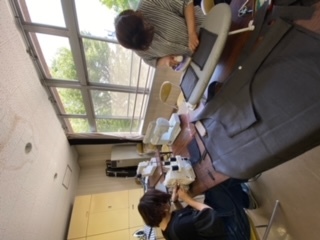

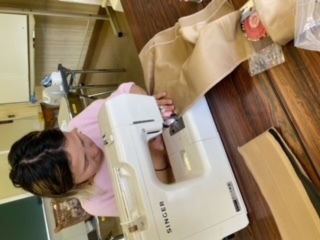

28日(水)、ミント家庭教育学級が中村由香先生をお招きして、"エプロン、パンツ作り"講座を行いました。毎年中村先生の講座では革を使った小物作りをしていましたが、今回は学級生の希望に答えての製作になりました。中村先生が各自で使えるミシンを用意してくださり、それぞれ思い思いの作品完成に向けて、生地選びから、型紙取り、裁断、ミシン縫いと、それぞれの工程で先生の丁寧なご指導をいただきながら集中して取り組んでいました。時間内で完成したのはエプロンでしたが、イメージにピッタリの作品に仕上がり大喜びでした。パンツ作りは、最難関のベルト付けが残ってしまいましたが、後日先生の教室に出向いて完成させたそうです。

29日(木)、マスカット家庭教育学級が高相美貴先生をお招きして、"生年月日から自分を知る"講座を行いました。高相先生には、いつもフラワーアレンジの講座でお世話になっていましたが、今回の講座はじっくりお話を聞いて学ぶ機会となり、学級生も興味深く楽しみに参加していました。事前に誕生日等を先生にお知らせして、当日個別の資料を提示してくださいました。あいにく仕事の都合等で参加できなかった学級生もいましたが、参加した学級生は、自分のことだけでなく、家族のことについても先生が作成してくださった資料を見ながら熱心に先生の話を聞いてアドバイスも頂き、色々な発見もあって充実した時間を過ごせたようです。

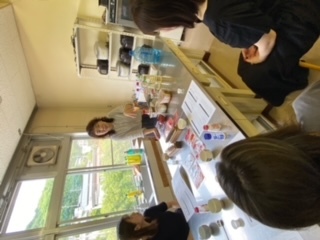

同じ日に、あさがお家庭教育学級が岸本千華先生をお招きして、"お出汁"講座を行いました。岸本先生は、昨年度ミントの学級長を務められ、マスカット学級からこの講座の依頼を受けて大変好評だったことから、今回、先生もお忙しい中、日程を組んでいただき講座を行うことができました。先生の食に対する基本は、調味料で好みの味にするのではなく、素材の旨みをしっかり引き出すことが一番であるということから、皆さんに"本来の旨み"を五感で味わうことでそのよさを体感してもらう内容になりました。まず最初に、海水と同じ濃度の塩水を口にしてみました。塩っぱさを感じたあと、昔から家庭の食卓にあって重宝に使われてきた"味の素"を加えてみると塩っぱさが激減したしたことに驚き、素材本来の味を知ることの大切さに気付かされました。そのあとは味噌汁。先生が3つの味噌のパックをテーブルに並べ、「普段使っている味噌はどれですか?」の問いかけからはじまり、「スーパーで普段買うことの多い調味されている味噌は手軽でいいですが、味噌汁の主役は味噌、どんな出汁にこだわっても本物の味噌を使わなくては意味がありません。」と、まず味噌の選び方から教えていただきました。そして、米麹と麦麹の味噌をそれぞれお椀にティースプーン一杯入れてお湯を注ぎ、飲み比べてみました。どちらもそれぞれの味わいがあり、お湯だけでこれだけ美味しい味噌汁になることに皆さん驚いていました。さらにその中に、削りたての鰹節の粉をほんのひと摘み入れてみると、味噌の旨味がまた引き立ってさらに美味しい味噌汁に変わったことも体感しました。乾物から取る出汁で代表的なものは昆布、鰹節、干し椎茸、煮干しですが、この中でお湯を注いだら一瞬に旨味が出るのは鰹節だけで、手軽にいつでも美味しい味噌汁が味わえる方法として、すぐに旨味が出る鰹節からはじめることをすすめられました。削りたての鰹節は、風味豊かで、少しの量で旨味が出るので経済的、扱いも楽で日本文化の継承にも貢献できると、良いことづくめであると教えていただきました。最後に炊きたてのご飯に削り節をかけて、その旨味を味わい、さらに、たまり醤油と純ごま油を少しかけて、またさらに味わいを変えたご飯の美味しさに感動して講座を終了しました。"良質な素材を選ぶことから料理は始まる"ことを学んだ大変有意義な講座でした。

同じ日に、くるみ女性学級が清水藤美先生をお招きして、"多肉植物寄せ植え"講座を行いました。清水先生には毎年この時期来ていただき、今年はどんな寄せ植えが作れるか、学級生も楽しみにしていました。昨年は吊るし籠に寄せ植えした作品が1つでしたが、今回は吊るし型と置き型の両方に取り組みました。先生が用意してくださった色々な種類の植物を組み合わせて、それぞれ違った風合いの作品が仕上がりました。このあと手入れをしながら少しずつ成長していく様子が楽しみですね。

#6月の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・6月は、10学級の活動と、2つの館外学習、「第2回小1・中1家庭教育講座」を行いました。

2日(月)、庁用バスを利用して、小3マスカットと中1ミントの家庭教育学級が合同で、富士吉田市の織物産業会社"テンジンファクトリー"見学の館外学習を行いました。ここは、リネンの織物工場で、古い時代のヨーロッパで織られたアンティークリネンのような古びてもなお美しい布を作りたいと始められたそうです。布作りは古い機械でゆっくり織られ、布の裁断は一枚一枚手作業で行い、柄合わせにこだわりながら縫製するきめ細かな作業から、愛着が湧き長く大切に使い続けられるリネン製品が誕生すること、また、富士山の清らかで豊富な地下水が織物作りに活かされていることを知りました。ショールームでは、ハンカチ、エプロン、ショール、カーテン、寝具など様々な製品を見ることができ、長く使い続けられるリネンの良さをあらためて感じることができました。

4日(水)、高1ひまわり・なでしこ家庭教育学級が合同で、毎年お世話になっている前田志穂美先生をお招きして、"ヨガ"講座を行いました。頭から手足の先までゆったりとした時間の流れの中で丁寧にケアしながら、心もリラックスして至福のときを過ごしていました。時間に追われて忙しい日常生活ではなかなかできない自分自身の癒やしの時間にとても満足できた様子でした。

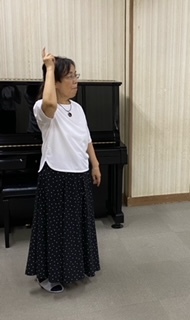

18日(水)に、かわせみ女性学級が、矢崎育子先生をお招きして、"健康づくり(発声法)"講座を行いました。矢崎先生には、2月に開催した女性学級合同学習会でパペットの公演をしていただき、パペットの歌声の素晴らしさに学級生が感動し、健康のための発声を学びたいと、お忙しい中日程をとっていただきこの講座が実現しました。まず、発声のための正しい姿勢から丁寧に教えていただき、次に声を出すときのイメージ作り、呼吸法と、次第にみなさんの立ち姿勢や顔の表情が変化してきて、声が遠くに飛ぶようになっていきました。矢崎先生の楽しいお話も交えながら、時間もあっという間に過ぎ、最後にみなさんで"ふるさと"と"見上げてごらん夜の星を"を気持よく歌い上げて笑顔で講座を終了しました。

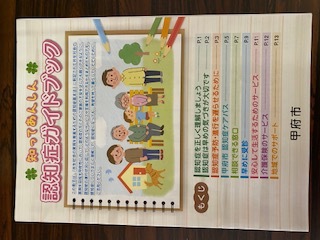

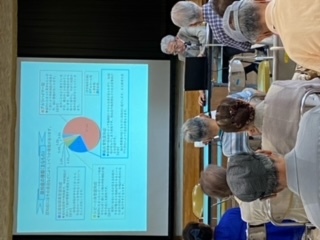

19日(木)、千塚高齢者学級が、2年に1回お願いしている北西包括支援センターの"高齢者の健康作り"講座を行いました。当日は、社会福祉士の望月さんと岡田さん、看護師の山中さんが来てくださり、まず、甲府市の"知ってあんしん「認知症ガイドブック」"を見ながら認知症について正しい理解と早めの気づきの大切さについて学びました。後半は、"フレイル(虚弱)予防〜座ってできる かんたん健康体操"を紹介していただき、みなさんで実際に体操体験をしました。"いつまでも自分らしく住みなれた地域で暮らすために"をテーマに、様々な支援活動を行っている包括支援センターの取組も知ることができ、大変有意義な時間を過ごすことができました。

20日(金)、小5パンジー家庭教育学級で、河野由樹先生をお招きして、"質の良い眠り"講座を行いました。「人は、なぜ眠るのか?」「なぜ眠れない人が多いのか?」健康と睡眠の関係について、様々な視点からの睡眠の大切さや、"質の良い眠り"のための環境を整えるポイント、快適な寝床内気候など、たくさんのことを学びました。みなさんからは、睡眠の現状と今抱えている問題点をあげて、先生からのアドバイスもいただきました。最後には、体験コーナーで寝具選びのコツも教えていただき、たいへん有意義な学習の機会となりました。

同じ日の午後、アイリス女性学級が、市のごみ減量課の出前講座を依頼して、"ごみへらしま専科"講座を行いました。まず、"ごみへらし隊のマスコットりさちゃん"のスライドで輿水さんが詳しく説明してくださり、甲府市のごみの現状とごみ減量施策について知り、家庭や職場でCO2削減のためにできること、ごみ分別の注意点などを学びました。後半は、"みんなで取り組む3R(リデュース・リユース・リサイクル)のまち 甲府"の取組の1つである"生ごみ処理器キエーロ"の使い方を教えていただき、一人1セット持ち帰ってさっそく実践することになりました。1ヶ月後に提出することになっているキエーロを使った実践報告が楽しみです。

23日(月)、くるみ女性学級が、学級生の紹介で小池睦子先生をお招きして、"自彊術(じきょうじゅつ)"講座を行いました。あまり馴染みのない言葉でしたが、先生のお話では、「彊(きょう)」は「強い」という言葉で、「"自"分でじぶんを"強"くする"術(すべ)"」という意味だそうです。日本で最初の健康体操で、100年以上続いていると聞き、みなさん驚いていました。全部で31の体操があり、今回はその中から無理なくできる体操を教えていただき、それぞれ抱えている体の凝り、疲れ、ストレスの解消でみなさん心身ともに心地よい時間を過ごしていました。

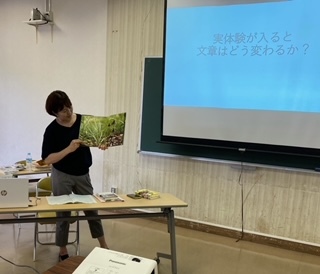

24日(火)、「第2回小1・中1家庭教育講座」を開催しました。昨年度に引き続き、"作文倶楽部トトロ"の岩﨑美紀先生をお招きして、「夏休みの生活作文・絵日記・読書感想文にチャレンジ!〜親の子どもへの関わり方〜」をテーマに大変有意義なお話をしていただきました。前回も大好評の講座で、今回参加したお母さん方も、先生が用意してくださった具体的な資料にメモを取りながら、とても熱心に聞いていました。「作文を書くためのコツは?」「作文が好きになるための秘訣は?ズバリ、"書き始めるまでの時間の使い方"」「おもしろい作文や心ひきよせられる作品のポイントは?その子にしかない"実体験"にある」など、事例を交えながらたくさんのヒントを教えていただきました。毎年夏休みの感想文の宿題に頭を痛めていたというお母さん方も、講座の終わりには、「子どもと一緒に本を選ぶことから楽しみになってきました。」と感想を述べ、先生が持ってきてくださった様々な分野の本を関心をもって見て参考にしていました。

25日(水)、庁用バスを利用して、パンダ家庭教育学級が、長坂町の清光寺様での体験学習に行きました。昨年度体験した学級の話を聞いて、ぜひ行ってみたいということで早くから館外学習計画を立てて実現しました。今回は、坐禅、法話、写経の体験でしたが、まず、到着してお寺の規模にみなさん驚いていました。県内の曹洞宗で一番大きなお寺ということで、荘厳で見事な造りの本堂での坐禅体験は、心身が清められ引き締まる空気感が感じられました。坐禅のやり方、心の持ち方を教えていただいたあと、15分間の坐禅体験を行い、休憩時間を利用して本堂の中の説明を聞き、2回目の坐禅では"警策(きょうさく)"体験もさせていただきました。そのあとの江川副住職様の法話では、"行住坐臥(ぎょうじゅうざが)"についてお話くださいました。私たちの日常生活の中での基本的な動作や行動を大切にするということ、日常のすべてのことが修行である教えをいただきました。最後の"写経"では、短い時間でしたが雑念を払い、心を落ち着かせてみなさん一字一字を丁寧に書き写していました。静かな境内で少しだけ背筋を伸ばし心が洗われる貴重な時間を過ごすことができた館外学習となりました。

30日(月)に、小2ライチと小4ライム家庭教育学級が、大原美恵先生をお招きして、"楽キッチン"講座を行いました。今回は、これから夏バテになるこの時期だからこそ食欲が進み、美味しく食事ができるメニューを先生が考えてくださり、"冷たいトマトのスパゲティ"、"しらすと万願寺唐辛子のフリッタータ"、"トスカーナ風のグラタン"、"鶏手羽先の唐揚げ"を作りました。先生が作ってくださったレシピには、手順や味付けの工夫があり、それを見ながら、手際よく短時間で完成し、試食会では、「子どもたちも大喜びで食べますよね。」「子どもと一緒に作れますね。」と会話も弾んで講座を終了しました。

この他、12日(木)に、千塚地区女性学級が、毎年ご指導いただいている戸澤明美先生をお招きして、"3B体操"講座で夏に向けての健康づくりを行いました。

#7月の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・7月は、11学級の活動と、2つの館外学習、「第3回及び第4回小1・中1家庭教育講座」を行いました。

1日(火)、「第3回小1・中1家庭教育講座」を開催しました。昨年度、家庭教育学級合同学習会の講師で来ていただいた依田勝芳先生(山梨県総合教育センター統括スクールソーシャルワーカー)をお招きして、"思春期の子どもが抱える様々な問題について〜親としてどう関わりますか?〜"をテーマにお話ししていただきました。まず、"思春期"とは?「子どもが思春期で"ゆれ動く"ときは、親も更年期で"ゆれ動く"とき」「家族とは、年代のちがう"ゆれ動く"人たちの集まり。"うまくいかない"ときもあるのが当たり前」という依田先生の言葉から、「なるほどなあ」と皆さんの肩の力が少し抜けた感じを受けました。続いて、"スクールソーシャルワーク臨床から見える思春期〜親として学んでおくべきこと〜"について、"自死"、"不登校"、"ゲーム障害(依存)"、"いじめ"、"「特別な配慮」を学校の中に(発達障害)"、"LGBTQ"、"自立と共生"、"精神疾患"、"ヤングケアラー"、"ひきこもり"、"虐待"と、子どもたちが抱える問題の現状と課題を、たくさんの資料やデータを提示していただきながら学ぶことができました。参加の皆さんからも、質問や今の困りごとの相談など、様々な発言があり、具体的な対策例や相談機関についても詳しく教えていただきました。小学校低学年のお子さんを持つお母さんも、この先子どもが関わるかもしれない様々な環境を新しく知ることができ、参加してよかったと感想を述べていました。

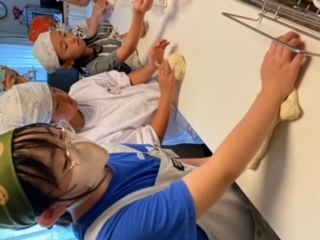

7日(月)、高3かえで家庭教育学級が、小4ライム学級に所属している北島美紀さんのパン教室で、"パン作り"講座を行いました。今回で4回目のパン作りチャレンジになり、少しずつ難易度も上がって、"チョコロール"と"シナモンロール"を作っていきました。前回の"ベーコンチーズフランス"とはまた違って、やはり最初の生地作りの捏ねる段階で悪戦苦闘する場面も見られました。先生の見本を見ながら丁寧な指導をいただいて、焼き上がりはお店に並べられるくらいの美味しそうなロールパンに仕上がりました。家族に試食してもらい、味も抜群で大好評だったそうです。また、驚いたことにこの時、UTYスゴろくの"太郎のやまなしアミーゴス"番組制作の事前打ち合わせでディレクターさんがいらしていたのです。矢部太郎さんが北島さんのパン教室を訪ねてきて、実際に同じパンを作るとのことで、工程の中で手作業で難しいところなど、熱心に見聞きしていました。ディレクターさんも一緒に体験され、番組制作の話も聞かせていただき、思いがけず楽しい時間を過ごすことができました。

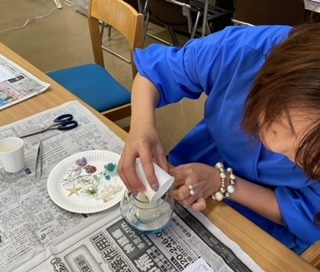

9日(水)、パンダ家庭教育学級が、小山純子先生をお招きして、"ボタニカルキャンドル作り"講座を行いました。海をイメージして、いろいろな素材を組み合わせて夏の季節にピッタリの作品を作っていきました。夏バージョンのキャンドル作りはこれが2回目でしたので、皆さん手際よく新たな工夫も加えてそれぞれに素敵なキャンドルが仕上がりました。今後は、四季折々のキャンドルを増やしていけるように講座を計画していきたいと話していました。

同じ日に、高1ひまわり・なでしこ家庭教育学級が、次田美香先生をお招きして、"ピラティス"講座を行いました。この学級では、毎年次田先生のピラティス講座を楽しみにしていて、今回もピラティスの基本となる深い呼吸を実践しながら、一つ一つの動作の中で自分の弱いところをチェックしつつ、ゆったりとした時間の中で心身ともにリラックスして全身のケアを行い、とても満足した様子でした。

10日(木)、高2つばき家庭教育学級が、赤尾一恵先生をお招きして、"ヨガ"講座を行いました。赤尾先生には、毎年他の学級でもお世話になっていて、この学級も赤尾先生の講座は毎年欠かさず年間計画に入れて楽しみに継続しています。今回はあいにく参加が少なくなってしまいましたが、一人一人時間をかけて丁寧に先生からご指導をいただき、おかげで心身ともにとてもリラックスして至福の時間を過ごすことができたようです。

同じ日に、千塚地区女性学級が、毎年お世話になっている砂田貢先生をお招きして、"うたごえ教室"講座を行いました。今回のプログラムのテーマは、"抒情歌を楽しく歌う会"で、今年も相変わらず砂田先生の美しいテノールの響きに先導されて、「四季の歌」「夏は来ぬ」「ミカンの花咲く丘」など、懐かしい曲を皆さん声高々と歌っていました。休憩時間には恒例の"なぞなぞクイズ合戦"を行い、今回も先生から出されたなかなかの難問に、皆さんヒントをもらいながらもやっと正解にたどり着いてとても盛り上がっていました。今年も砂田先生のご友人のお二人がスライドと音響を担当してくださって会を盛り上げていただきました。ありがとうございました。

15日(火)、小5パンジー家庭教育学級が、山田幸子先生をお招きして、"きものの着付け"講座を行いました。和室で行う予定でしたが、山田先生のご希望で、急遽大きな鏡がある軽運動室で行うことになりました。壁に設置してある鏡と移動式の大きな鏡を使って、様々な角度から自分の姿を確認しながら進めていきました。皆さん初めての浴衣の着付けだったそうですが、山田先生の丁寧な手ほどきを受けて、帯まですべて一人で着付けを完成させることができ、感激した様子でした。最後に、ペアになってお互いに着せ合い、それぞれの出来栄えに先生からもお褒めの言葉を頂いていました。

16日(水)、かわせみ女性学級が、甲府消防署に講師派遣をお願いして、"救急救命(AED実習)"講座を行いました。まず、署員の方から「皆さんの心臓はどこにありますか?」の問いかけから始まり、心臓の正しい位置を確認し、胸骨圧迫・人工呼吸のやり方とAEDの使い方を詳しく教えていただきました。そのあと、一人一人実習をしていきました。「あっ、人が倒れている!!」その現場に出くわしたことを想定して、"自分の安全確認"、"肩をたたいて声掛けをして反応があるかどうか確認"、"助けを呼ぶ「119番を!!AEDを!!」"、"呼吸の確認"、"胸骨圧迫・人工呼吸"、"AEDで電気ショック"と、救急隊に引き継ぐまでの心肺蘇生実習を行いました。実際にその状況に居合わせた時、どこまで冷静に実習した通りに行動できるか心配という声も皆さんからありましたが、"知っている"と"知らない"とでは大きな違いで、何回もこういう学習を積むことの大切さを痛感した有意義な講座となりました。

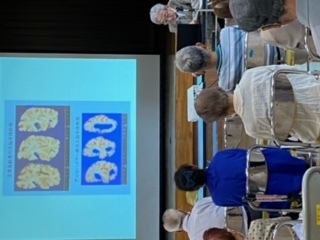

17日(木)、千塚高齢者学級が、地域の"ほそだクリニック(内科、消化器内科)"院長細田和彦先生をお招きして、"認知症について知る"講座を行いました。認知症については、6月に行った"健康づくり"講座で、北西包括支援センターから3名の職員さんに来ていただいて、"認知症ガイドブック"を使っての学習をしましたが、今回、細田先生からは、脳がどのように変化することで認知症が発症してくるのか、その構造を具体的なデータを示していただきながら学ぶことができました。また、認知症にならないためにはどうしたらよいのか、さらに、高齢者が健康的な生活を続けていくために大切な"食事"、"睡眠"、"運動"についてもお話していただき、熱中症に気をつけ、この夏を乗り切るためにもとても有意義な学習の機会となりました。

18日(金)、アイリス女性学級が、堀内貢次先生をお招きして、"背骨コンディショニング"講座を行いました。堀内先生がこの講座を始められた令和5年度から毎年アイリス学級では継続してご指導いただき、今回も講座を楽しみにしていました。首の動きの状態チェックから始まり、腕の動き、股関節の動きと、順に自分の状態がどうであるかを確認しながら、動きの悪い原因が首から背骨のどこからきているのか、またそれを改善していく方法や筋肉を鍛えていく体操も教えていただきました。今回も皆さん大満足の様子でした。

22日(火)、くるみ女性学級が、庁用バスを利用して、"勝沼まるきワイナリー見学"の館外学習を行いました。スタッフさんの案内で、まず現存する日本最古のワイナリーとして明治10年から続く"まるき葡萄酒"の歴史を伺いました。創業者である土屋龍憲さんが、ワイン醸造技術習得のために日本人で初めてフランスに渡り、栽培法や醸造法の習得に励んだこと、帰国後は日本固有種である甲州ぶどうを用いた日本ワインにこだわり、自ら勝沼葡萄酒の開墾と栽培の研究を行ったことが今に繋がっていると知りました。外の作業場では、ちょうど今年のワイン作りが始まったところで、その様子も見学できました。自社の葡萄畑に行く途中に、青々とした葉っぱがたくさん茂っている大きな木がありました。スタッフさんから「この木は何の木かわかりますか?触ってみてください。」と言われ、皆さん太い幹を触った瞬間、「ワインのコルク?」とわかり、日本でこのように大きく成長しているのは珍しいそうで、初めて見て、その感触にも驚いていました。さらに、葡萄畑には珍しく羊が放たれいて、雑草をきれいに食べている様子も見ることができました。そのあと、葡萄酒のタンク貯蔵庫や樽貯蔵庫、自然の冷気で1年中ほとんど温度が変わらない地下貯蔵庫を見学し、地下貯蔵庫で保管されている一番古いもので昭和34年産のワインから年代ごとの数多くのワインを見せていただきました。とても充実した見学のあとの昼食は、敷地内に新規オープンしたアメリカンダイナースタイルのカフェ"IWAI TERRACE"でゆっくり食事と会話を楽しみ、至福の時間を皆さんで過ごして館外学習を終えました。

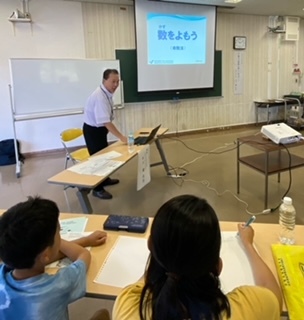

25日(金)、「第4回小1・中1家庭教育講座」を開催しました。昨年度に引き続き、山梨大学教育学域教授・山梨大学附属中学校校長の早川健先生をお招きして、「親子で楽しく算数を学ぼう!」をテーマに小学校向け講座を行っていただきました。当日は、低学年で3組の親子と、中・高学年で2組の親子の参加があり、ほとんどが初めての参加でしたが、6年生の親子は、昨年度も参加してとても良かったので、今回も楽しみに申し込んだとのことでした。まず最初の「数(かず)をよもう あらわそう」では、数の読み方(命数法)を学びました。「1,2,3,4・・・」を読むと「イチ、ニ、サン、シ・・・」、「つ」をつけて読むと「ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ・・・」、「まい」をつけて読むと「イチまい、ニまい、サンまい、よんまい・・・」、「人」をつけて読むと「ひとり、ふたり、サンにん、よにん・・・」というように、助数詞をつけるといろいろな読み方になることに気づきました。お母さん方も改めて数の読み方の面白さを感じたようです。次に、「全部でいくつあるか数えてみよう」では、バラバラに置かれているものを、まず10のまとまりを作ってみると簡単に数えられることが分かりました。数が多くなったら次は100のまとまりにしてみるというように、一つ一つ数えていくのではなく、いくつのまとまりを作ってみるかで数えることも決して難しくないことを学びました。この他、高学年用に分数を使った問題「Okgのひき肉を使って、Ogのハンバーグがいくつ作れて何gのひき肉があまる?」を出していただき、単純に分数の計算だけでは正しい答えが出てこない問題で、親子で四苦八苦して考えていました。低学年は、「パターンブロックで好きなものを作ろう」に取り組み、様々な色や形のブロックを工夫して並べたり積み重ねて、親子で夢中になって楽しんでいました。最後に、そのブロックを使ってそれぞれのチームごとに「じんとりゲーム」を行い、大いに盛り上がって、遊びの中から数に親しみ、考えながら数を楽しむ時間もあっという間に過ぎて講座を終了しました。

28日(月)、くるみ女性学級が、大原美恵先生をお招きして、"楽キッチン"講座を行いました。くるみ学級では大原先生に3年連続で来ていただき、今回どんなメニューを教えていただけるのか皆さんとても楽しみにしていました。毎回大原先生がわかりやすいレシピを作ってきてくださり、それに沿って最初に全体の流れを先生からお話いただき、作業に入る前にはデザート作りの見本を見せていただきました。今回のデザートは、"ティラミス"でしたが、「こんなに手軽に作れるとは」と皆さん驚きを隠せない様子でした。このあと2グループに分かれて、"パエリア"、"黒胡椒のステーキ"、"ジャガイモのアコーディオン焼き"をレシピに沿って手際よく作っていきました。今日の食材は、パエリアの海鮮から牛肉ととても豪華で、調理を終わってみるとレストランさながらの出来上がりに、皆さん気持ちもワクワクしながら試食も盛り上がっていました。

31日(木)、中2あさがお家庭教育学級が、庁用バスを利用して、笛吹市のマルサマルシェで"親子でスイーツ作り"の館外学習を行いました。夏休みに入って2週間ほどになる日でしたので、元気に遊んで日焼けしている子どもたちの様子が見られました。中2の学級でしたが、この日を楽しみにしていたお姉さんたちが、たまたま部活動と重なってしまい参加できなかったことはとて残念でしたが、その分まで妹や弟たちが大いに楽しんでパフェ作りに熱中して取り組んでいました。メインの果物は今が旬まっ盛りの大きな甘い桃で、それぞれ果物ナイフで思い思いの形にカットして、いろいろな種類のジャムやコーンフレーク、生クリーム、アイスクリーム、シャーベットをトッピングして、それぞれ美味しそうなパフェを完成させました。作っている最中も食べるのが待ちきれずにちょっと摘み食いする様子も微笑ましく、完成したあとの試食会では、みんな満面の笑みをこぼしながら世界にひとつの自分だけのパフェを味わっていました。夏休みの楽しい思い出作りになったようです。

#8月の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・8月は、3つの学級活動と、夏休み恒例の"親子工作"講座を行いました。

4日(月)、小2ライチと小4ライム家庭教育学級が合同で、"親子陶芸教室"講座を行いました。いつもお世話になっている山主郁子先生の教室、"あそびごころの陶芸教室"におじゃまして、今回は2家族6人が参加して、思い思いの作品作りを行いました。お母さん方は、以前学級の講座で体験していましたが、子どもたちは初めての体験で、道具の使い方や土のこね方、形の作り方を先生から丁寧に教えていただき、子どもたちも熱心に見聞きしていました。そのあとは、自分がイメージしたものが作れるように集中して取り組み、時間もあっという間に過ぎて完成作品に満足した様子でした。焼きあがると全体に少し小さくなることから、イメージした大きさを調整しながら作ることが少し難しかったようです。2学期が始まる前には焼きあがるとのことで、その日をとても楽しみにしているようでした。

18日(月)、小5パンジー家庭教育学級が、"親子パン作り"講座を行いました。家庭教育学級の講座でも何回もお世話になっている講師の北島美紀先生の教室、"サロンドレーヌ"におじゃまして、4家族10人が参加して、"ベーコンチーズフランス作り"に挑戦しました。子どもたちもパン作りをとても楽しみにしていた様子で、最初の先生からの作業手順の説明や、生地の発酵待ち時間の成形から仕上げまでの説明も、レシピにメモを取りながら熱心に話を聞いていました。一つ一つの作業も、材料の計量では慎重になったのか多少お母さん方の手を借りていましたが、その他は先生のアドバイスとお母さん方の温かい見守りで積極的に楽しく作業を行っていました。コツのいる手こねで生地がだんだんまとまっていく感触を味わったり、生地の発酵のあとの膨らみに驚いたり、途中途中、使った道具の洗いや片付けもみんなで手分けして協力して行ったり、子どもたちも一生懸命取り組んで焼き上がったパンの香ばしい香りと出来栄えに大満足の様子でした。時間が多少伸びたので、その場では試食せず持ち帰りになりましたが、食べるのが待ち遠しくて仕方がない様子でした。夏休みのいい思い出になったことでしょう。

20日(水)、夏休み恒例の親子活動で、"間伐材を使った工作教室"を行いました。毎年お世話になっている甲府市林政課の石原さんに講師で来ていただき、4家族11人が参加して作品作りに取り組みました。今年で4回目になりますが、毎年参加している家族もいて、年々作品の腕を上げている様子が見られました。初めて参加した1年生も、見本を真似ながらではなく、小さいブロックを1つ1つ積み上げていく細かい作業を集中して行い、自分でイメージした塔を見事に作り上げていきました。みんなそれぞれ思い思いの作品が出来上がって満足した様子でした。作品作りが完成した人からコマ作りに移り、コマ回し競争にも熱が入って楽しく過ごしていました。夏休みも終わりに近づく中、また一つ楽しい思い出づくりができたようです。

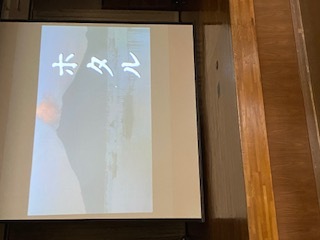

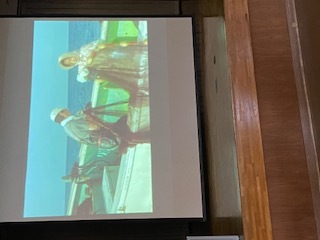

21日(木)、千塚高齢者学級が、8月恒例の、"映画鑑賞会"を行いました。この映画鑑賞会では、終戦の月ということで、これまでも甲府空襲や戦後まもない人々の生活など、戦争にまつわる内容を担当の望月さんが厳選してDVDを用意してくださり、今回も特攻隊員のことを取り上げた"ホタル"の上映をしていただきました。はじめの会では、石原学級長さんから、山梨日日新聞で戦後80年を取り上げ掲載されていた特攻隊員の記事を紹介してくださり、続いて担当の望月さんから"ホタル"を選んだ経緯と内容についてのお話を聞いて皆さんで鑑賞しました。"ホタル"は、戦争の傷跡を内に抱えて生きる夫婦の愛の物語。夫婦役は名俳優高倉健さんと田中裕子さん。桜島を望む鹿児島の小さな港町で暮らす山岡(高倉)と妻の知子(田中)。漁師をしていた山岡は、知子が14年前に肝臓を患い人工透析が必要になったのを機に沖合での漁をやめカンパチの養殖を始めた。時代が"平成"に変わったある日、山岡は藤枝という男が青森の冬山で亡くなったことを知る。藤枝は山岡と同じ特攻隊員の生き残りで、彼の死に山岡は愕然とする.......。特攻隊員として過ごした時間、そして特攻隊として突撃し命を落とした仲間、その仲間の彼女が知子、当時の鮮明な記憶が残る中で心の深い傷跡を背負いながら知子を支え続ける山岡の姿に、涙なくしては見られない作品でした。悲惨な戦争体験のない若い世代にぜひ見てほしい作品であると強く感じた貴重な映画でした。

#9月の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・9月は、3つの学級活動と、「令和7年度家庭教育学級合同学習会」及び「第5回小1・中1家庭教育講座」を行いました。

8日(月)午前、千塚高齢者学級が、9月恒例の"ペタンク大会"を千松橋下の"かわせみ広場"で行いました。今回は、千塚高齢者学級活動の50周年を記念しての大会で、たくさんの学級生が参加し、開会式では、毎回来賓としてご参加いただいている廣瀬集一市会議員様と橘田博スポーツ協会会長様のお祝いの言葉をいただき、好天の中、盛大に大会がスタートしました。この日は、甲府が全国で一番暑い猛暑日でしたので、水分補給や休憩をこまめにとって熱中症対策は万全に行いながらも、かわせみ広場には心地よく涼しい川風が通り抜けて、暑さを忘れさせてくれ、皆さん競技に集中して取り組むことができました。毎週金曜日に集まってペタンクとグラウンドゴルフの練習をしている皆さんですので、的に近づける技は見事としか言えず、どのチームも1点を競う熱戦を繰り広げていました。結果、優勝したのは、最高齢92歳でペタンクの指導者でもある三谷さん(5枚目の写真の1番右)と小野さん(写真中央)、梅沢さん(写真一番左)チームで、トロフィーと景品と参加者からの大きな拍手が贈られました。50周年記念の素晴らしい大会になりました。

17日(水)、かわせみ女性学級が、いつもお世話になっている山本純子先生をお招きして、"3B体操"講座を行いました。昨年は先生のご都合と日程がうまく合わず残念ながらできませんでしたが、久しぶりに明るくて元気な山本先生のご指導を受けることができて皆さん大喜びでした。山本先生がいつも用意してくださる用具を使って、まずは基本の動きを確認し、続いてその動きをつなげて音楽に合わせて繰り返して体操を行いました。普段なかなか使わないところを伸ばしたり曲げたり、無理なく少しずつ負荷をかけて気持ちよさを感じながら、体はもちろん、心も元気に楽しい時間を過ごすことができました。

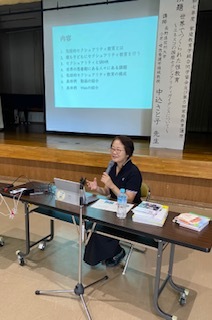

26日(金)、「令和7年度家庭教育学級合同学習会及び第5回小1・中1家庭教育講座」を開催しました。信州大学小児・母性看護学領域教授中込さと子先生をお招きして、「世界でつくられた性教育〜ユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンスについて〜」と題してご講演いただきました。この学習会は、毎年1回、各家庭教育学級の学級長さんによる実行委員会が計画、準備、運営を行っており、実行委員長の小4ライム学級長小久保さんと本田館長の挨拶で今年度の学習会が開会しました。今回の中込先生のお話の主テーマである"家庭で行う包括的セクシュアリティ教育"について、まず、包括的セクシュアリティ教育とは何か、そして、親も子どもにセクシュアリティ教育を行うこと、セクシュアリティとSRHR(Sexual&Reproductive Health&Rights)、世界の思春期にある人々の課題、包括的セクシュアリティ教育の構成、具体例として動画やWebの紹介と、たくさんの資料を用意していただき、日本や世界の国々の性教育の現状と課題を知ることができました。印象に残った言葉は、「性教育は5歳で始めて18歳で完結する」「子どもたちを加害者にも被害者にもさせないために」でした。各家庭教育学級生や家庭教育講座受講生、また、"広報こうふ"で案内して希望のあった一般の方々の参加者からは、約2時間の中での中込先生のお話と質疑応答、ご意見等、大変充実した内容であったこと、子どもを守るためにも家庭で性教育ができる親子関係作りの大切さを改めて考えさせられ、有意義な学習の機会となったとたくさんの感想が寄せられました。

同じ日の午後、アイリス学級が、玉川眞奈美先生をお招きして、"発酵食品と栄養強化で健康と免疫力アップを!!"をテーマとした料理講座を行いました。今回のメニューは、"発酵薬膳キッシュ"、"肉無しそぼろカボチャ煮"、"栄養豊富なナッツ白和え"、"時短薬膳皮無しシューマイ"でした。いつものように玉川先生が栄養豊富な食材やご自身で作られた調味料、また、調理過程の写真を盛り込んだ分かりやすいレシピを用意してくださり、学級生も2つのグループに分かれて先生のご指導とレシピを見ながら手際よく熱心に調理を進めていました。今回の講座では、玉川先生から良質な植物性蛋白質が豊富に含まれた"豆乳"について、栄養価と健康効果、調理上のメリット、幅広い料理への活用方法も教えていただき、大変有意義な学習の時間となりました。

#10月の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・10月は、7つの学級活動を行いました。また、毎年恒例の市高齢者学級大学祭展示の部及び大学祭第50回記念行事と、市女性学級・高齢者学級合同研修会が開催され、千塚高齢者学級と千塚地区女性・かわせみ・くるみ・アイリスの女性学級が参加しました。

1日(水)、千塚高齢者学級が、毎年恒例の"市高齢者学級大学祭展示の部"に参加しました。書道、書画、文芸、手芸、紙工作、工芸、写真、記録部門で、学級生の見事な力作が全47点出品され、他の公民館の作品とともに遊亀公民館展示室に華やかに飾られました。準備には石原学級長さんはじめ、7名の役員の皆さんが集まって、参観者が見やすいように作品の並べ方を工夫しながら作業を進めていました。2日(木)午後には、リッチダイヤモンド総合市民会館大会議室で、"合同大学祭第50回記念行事"が行われ、勧学院の"希望塾"による演劇「終末施設 どんどんぱの仲間達」の上演があり、笑いあり、涙あり、歓声ありで多くの学級生が鑑賞し堪能していました。3日(金)まで開いた展示の部の会場には沢山の方が見に来てくださり、それぞれのすばらしい作品に感心して見られていったそうです。

6日(月)に、千塚高齢者学級が、毎年恒例の"グラウンドゴルフ大会"を行いました。今年の大会は、9月に行った"ペタンク大会"と同様に、千塚高齢者学級の50周年を記念しての大会で、総勢48人が集まって盛大に開催されました。開会式では、石原学級長さんの挨拶のあと、来賓の廣瀬市議様と橘田スポーツ協会長様からご祝辞をいただき、さらに、始球式も行っていただきました。なんと、廣瀬様はここでホールインワンを出し、皆さんから大歓声が上がりました。1チーム6人で8つのコースを2回まわって得点を競いました。芝生のコンディションがちょっと悪いところでは、さすがに鍛えた技もうまく発揮できない場面もあったようですが、逆にその悪い状況を読んで見事にホールインワンを出した凄腕の方もいました。接戦の結果、1点差を制してこの大会を進行した相沢さんが見事優勝カップを手にしました。昨日までの雨模様と打って変わって好天気に恵まれ、素晴らしい記念大会となりました。

8日(水)、高1ひまわりとなでしこ家庭教育学級が合同で、いつもお世話になっている降矢美幸先生をお招きして、"ふわふわハンドクリーム作り"講座を行いました。今回は、まず先生の講義から始まりました。ちょうど季節の変わり目で、それぞれ体調の変化を感じているこの時期に、自分が今どのような状態にあるのかを知るための3つの質問に答えていきました。その結果から、"風","火","水"の3つのタイプのうち、今の私はどれにあてはまるかを知り、足りない部分を補うためにどのような生活や考え方をすることがよいかを学びました。そのあと、様々な効果が期待できる何種類もの精油から、自分の改善に繋がる精油は何か先生からアドバイスをいただき、クリーム作りでその精油を入れて練りこんでいきました。ふわふわに完成したクリームの香りはそれぞれ違って、お互いにその香りに癒され、皆さんさっそく使うのが楽しみな様子でした。

14日(火)、高3かえで家庭教育学級が、玉川眞奈美先生をお招きして、"地産地消と発酵パワーで健康増進"の料理講座を行いました。玉川先生には先月もアイリス女性学級でお世話になり、日々お忙しい中、今日の講座を設定していただき、学級生もとても感謝していました。なんとこの学級では今年度4月スタートで玉川先生の講座を計画し、今回2回目となり、学級生はもちろんこの日を楽しみにしていましたが、先生も「この学級は講座で学んだことを、家族の好みに合わせて工夫しながらしっかり実践し続けてくれているので嬉しいんです。」と、とても楽しみにして来てくださいました。今回のメニューは、"発酵薬膳食べるラー油(塩糀使用)でトマトペペロンチーノ"、"かんたんドルチェ"、"かんたん南瓜煮"で、まず何にでも使える食べるラー油作りから行いました。材料は、赤唐辛子、白いりごま、ミックスナッツ、フライドガーリック、フライドオニオン、塩糀、サラダ油、ごま油で、辛味をそれぞれ調整しながら持ち帰って使えるようたっぷりの量を作りました。ドルチェの主材料は、クリームチーズとなんと絹豆腐で、なめらかな舌触りの良い美味しいデザートができました。南瓜はポン酢と豆乳で煮て、南瓜の旨味が引き立つ煮物になりました。最後に少し座学の時間をとって、先生が用意してくださった資料から、"医食同源"、薬膳の10〜11月のテーマである"養肺潤燥"、"温陽補気"について学び、大変充実した時間を過ごしました。

15日(水)、小2ライチ・小4ライム家庭教育学級が、降矢美幸先生をお招きして、"石鹸作り"講座を行いました。降矢先生は、先週高1ひまわり・なでしこ家庭教育学級のクリーム作りできていただき、今月2回目の講座になりました。今回作った手作り石鹸は、このあと2ヶ月寝かせて使っていくことになるので、迎える丙午の年が健康で平和な年になることを願って、デトックス効果のある"ひまし油"など、材料と香りづけの精油を先生が吟味してくださって作っていきました。石鹸作りのあと、多少残った時間を使って、ハーブの効果効能についてお話いただき、今回は浄化作用のある"パロサント"や、"ホワイトセージ"のことを学びました。「降矢先生は、講座ごとにいろいろなお話をしてくださり、とても勉強になる。」と皆さん有意義な時間を過ごせたと満足して講座を終了しました。

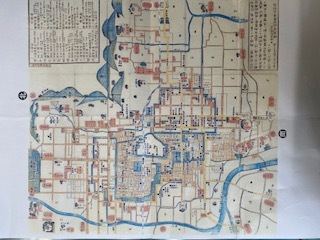

23日(木)、甲府市高齢者学級・女性学級合同学習会が、リッチダイヤモンド総合市民会館芸術ホールで開催され、北公民館の千塚高齢者学級と千塚地区女性・かわせみ・くるみ・アイリスの女性学級から総勢41名が参加しました。講師は、昨年の合同学習会で大好評だった"甲府歴史講座"の第2弾として、甲府市歴史文化財課の林部光氏を引き続きお招きして、"甲府城下の今昔(いまむかし)"と題して講演していただきました。今年度甲府市女性学級連絡協議会では、北公民館かわせみ女性学級の山地成子さんが、昨年度務められた副会長に続いて会長の大役を務められ、開会式で主催者代表として挨拶されました。来賓として、樋口市長、松田教育長、飯田教育部長、西村生涯学習室室長、奥村社会教育委員の会議議長のご臨席を賜り、各公民館から大勢の参加者が集い、盛大に学習会が開会されました。林部氏の講演では、第1弾と併せて、武田氏の川田館跡や大手の武田氏館跡、その活躍のあとが残る場所の現在の様子、甲府の誕生、甲府城の整備と甲府城下町の発展の様子など、興味深い内容を絵図や写真で大変分かりやすく詳しく説明していただき、今も残る貴重な史跡や当時の名残あるものを知ることができました。終わりには会場の皆さんから林部氏に大きな拍手が贈られ、内容の充実した大変有意義な学習会が無事に終了し、山地会長さんもほっとした様子でした。役員の皆様、大変お疲れ様でした。

23日(木)、甲府市高齢者学級・女性学級合同学習会が、リッチダイヤモンド総合市民会館芸術ホールで開催され、北公民館の千塚高齢者学級と千塚地区女性・かわせみ・くるみ・アイリスの女性学級から総勢41名が参加しました。講師は、昨年の合同学習会で大好評だった"甲府歴史講座"の第2弾として、甲府市歴史文化財課の林部光氏を引き続きお招きして、"甲府城下の今昔(いまむかし)"と題して講演していただきました。今年度甲府市女性学級連絡協議会では、北公民館かわせみ女性学級の山地成子さんが、昨年度務められた副会長に続いて会長の大役を務められ、開会式で主催者代表として挨拶されました。来賓として、樋口市長、松田教育長、飯田教育部長、西村生涯学習室室長、奥村社会教育委員の会議議長のご臨席を賜り、各公民館から大勢の参加者が集い、盛大に学習会が開会されました。林部氏の講演では、第1弾と併せて、武田氏の川田館跡や大手の武田氏館跡、その活躍のあとが残る場所の現在の様子、甲府の誕生、甲府城の整備と甲府城下町の発展の様子など、興味深い内容を絵図や写真で大変分かりやすく詳しく説明していただき、今も残る貴重な史跡や当時の名残あるものを知ることができました。終わりには会場の皆さんから林部氏に大きな拍手が贈られ、内容の充実した大変有意義な学習会が無事に終了し、山地会長さんもほっとした様子でした。役員の皆様、大変お疲れ様でした。

29日(水)、パンダ家庭教育学級が、大原美恵先生をお招きして、"楽キッチン"の料理講座を行いました。今回は中華のメニューで、"鶏ときゅうりの水餃子"、"中華茶碗蒸し"、"タアサイ炒め"、デザートに"ロッシェココ"と"カスタードプリン"を作りました。今日のメインは、皮から作る水餃子で、中の具材にシャキシャキ食感を出すキュウリを加えることがポイントでした。餃子の皮作りは皆さん初めてだったそうで、大原先生の見本を見ながら熱心に作業を進めていました。生地を作る際のお湯の入れ加減や、ほどよく柔らかでなめらかになるまでの捏ね加減に注意し、丸くまとめてしばらく寝かせた生地を直径2cmほどの棒状に伸ばして5等分に切り分け、めん棒で丸く伸ばして皮作りが完成しました。大原先生の生地を伸ばす作業はとてもスムーズで、左手で生地を時計回りに回しながら右手に持っためん棒の真ん中部分をうまく使ってリズミカルに綺麗に丸く伸ばした仕上がりには皆さん驚きながらも、一生懸命真似をして作っていました。餃子のゆで汁にはトマトとザーサイを入れて、具材の酸味と塩味が美味しい中華スープに仕上げました。タアサイは、ごま油と塩、胡椒でさっと炒めてシャキシャキに、デザートのロッシェココは140度のオーブンでじっくり焼き上げカリカリに、カスタードプリンはカラメルから作ってなめらかに、それぞれの食感を楽しみながら味わえる料理が完成しました。試食会では、皮から作ったモチモチ、シャキシャキの美味しい手作り水餃子に感動して、「今度餃子は皮作りからして家庭の味をつくっていきたいですよね。」と会話も弾んで、今日の講座にとても満足した様子でした。

#11月の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・11月は、14の学級活動と館外学習を1つ行いました。

7日(金)、アイリス女性学級が、前田志穂美先生をお招きして、"ヨガ"講座を行いました。まず、足の先から頭に向けて順々に自分の体の様子をチェックしながら徐々にほぐしていき、個々に先生のアドバイスをいただきながら痛気持ちいいところで無理なく体の調整を行っていきました。最後のクールダウンを終え、心も体もリラックスして至福の時間が過ごせたようです。

11日(火)、高2つばき家庭教育学級が、西村貞美先生をお招きして、"キムチ作り"講座を行いました。西村先生が日頃作っている本格的なキムチの材料を吟味して用意してくださり、白菜の葉の1枚1枚に手作りキムチの素を塗りこんで丸めたものと、白菜をざく切りして混ぜ合わせて仕上げたものと2種類作っていきました。あとで家族で味わった様子を聞いたところ、買ったものとは全然違って、辛さと旨味のバランスが絶妙で大変美味しく、あっという間に食べきったということでした。

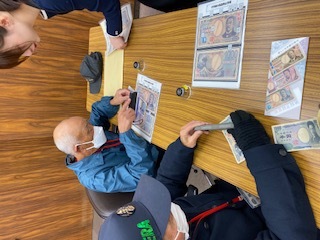

12日(水)、千塚高齢者学級が、庁用バスを利用して館外学習を行いました。今回は、甲府市内の"日本銀行甲府支店"と"山梨中銀金融資料館"を、2つのグループに分かれて約1時間ずつ見学しました。日銀では、2004年11月に発行されたお札に使われているたくさんの偽造防止技術から、2024年7月に20年ぶりに発行された新しいお札のさらに強化された偽造対策や、お札を識別しやすくするための新たな工夫など細部にわたって詳しく知見でき、日本の技術の素晴らしさを改めて知ることができました。また、中銀資料館では、県内の金融史と日本の通貨の変遷について、貴重な文献資料や実際の貨幣を見ながら詳しく説明を聞き、江戸時代の幣制のルーツは甲斐武田氏の甲州金だったことなど興味関心深く知ることができました。2箇所の見学で大変充実した館外学習となりました。

同じ日に、かわせみ女性学級が、降矢美幸先生をお招きして、"健康とツボ"講座を行いました。今回は、頭、顔、首のツボを中心に教えていただきました。まず、それぞれが日頃体の調子で気になることを出し合い、好みの香りのオイルを使って、それぞれの改善に繋がるツボの具体的な場所や押し方について、降矢先生の説明と実践を通して学びました。わざわざ時間を取らなくても、テレビを見ながらでも、ゆったりリラックスできる入浴時でもできるので、さっそく今日から毎日やっていこうとやる気満々に話が弾んでいました。

13日(木)、小3マスカット・小5パンジー家庭教育学級が、小渕正子先生をお招きして、"飾り巻き寿司作り"講座を行いました。今回は初級として、"桃の花"を教えていただきました。寿司飯、海苔、桜でんぶ、チーズかまぼこ、野沢菜漬、いり胡麻を材料に、まず小渕先生から作り方の手順とパーツ作りのコツを見本で見せていただきました。淡い桃色の花びら作りでは、5つの大きさが揃うようにご飯の量を考えて海苔で巻き、すだれを使って1本ずつ転がして丸く形作ったり、コツを見事にマスターして作っていきました。最後に4等分にカットする際には、包丁の先から刃の部分にお酢を巡らせてカットするやり方もコツをつかんで、初めてとは思えない出来栄えの桃の花寿司が完成しました。

同じ日に、高3かえで家庭教育学級が、岩下百合香先生をお招きして、"エクササイズで健康な体作り"講座を行いました。岩下先生の講座は何しろお話が楽しく、体のケア一つ一つについて、岩下先生ご自身の体験話を交えながら健康に歳を重ねていけるコツを教えていただきました。中盤は、懐かしいJ-POPの音楽に合わせて全身を使って楽しく有酸素運動を行いました。最後のストレッチも丁寧に行ったあとは、体が軽くなったと皆さんとても満足していました。

17日(月)、小2ライム・小4ライチ家庭教育学級が、柏城由香先生をお招きして、昨年度に続いて2回目の"レザークラフト"講座を行いました。前回は初めての体験でキーケースを作りましたが、今回は、日常使えるバッグ作りにチャレンジしました。ミシンがけや手縫いでは、素材の厚さに合わせてしっかり針を通したり、縫い目を綺麗に出したり緊張しながらも丁寧に縫い合わせていました。穴あけや金具付けも独特な道具を使い、柏城先生の一つ一つ丁寧なご指導を頂きながらそれぞれ思い思いのバッグが仕上がりとても喜んでいました。

18日(火)、千塚地区女性学級が、望月真佐美先生をお招きして、"手芸教室"講座を行いました。昨年は卓上に置くティッシュケース、今年は小物入れを作りました。望月先生が用意してくれた色とりどりの和柄布から好みの布を選び、型紙に合わせて布を切ってケースに糊付けしていきました。柄合わせを工夫したり、布端の処理も丁寧に作業して、皆さんそれぞれに綺麗な小物入れが完成しました。

19日(水)、高1ひまわり・なでしこ家庭教育学級が、雨宮みすず学級長さんに講師をお願いして、"水耕栽培"講座を行いました。ガラスの容器やポットを使って球根と水を入れて育てていく方法を教えていただきました。水耕栽培に向いている球根は、"ヒヤシンス"、"ムスカリ"、"スイセン"、"クロッカス"、"チューリップ"だそうで、今回は春に花が咲く秋植え球根を使っていきました。まず買ってきた球根は紙袋などに入れて1〜2ヶ月ほど冷蔵庫で保管して低温処理するそうです。根が出るまでは球根のおしりがぎりぎり水に触れる程度まで水を入れ、屋外や玄関などの暗くて涼しい場所で保管し、根が出てきたら明るい室内に戻して15度位の室温で育てるそうです。根が伸びてきたら根の先だけ水につくように水を張ると、根が水を求めて成長していくそうです。根がしっかり伸びたら日の当たる窓辺において開花を楽しみに待つとのことでした。球根から開花までの成長の過程がとても愛おしく感じられ、皆さん初めてのチャレンジで春を楽しみに育てていきたいと話していました。

同じ日に、パンダ家庭教育学級が、降矢美幸先生をお招きして、"アロマでコスメ作り"講座を行いました。冬に向けての乾燥や肌荒れ対策、また、ここのところの気温差からくる体の不調など、それぞれに気になることを出し合って、降矢先生からその原因として何が不足しているか、何を補っていけばよいかを詳しく教えていただきました。いつもながら降矢先生がいろいろな種類の精油を持ってきてくださり、その中からそれぞれの改善に繋がる精油を香りの好みも合わせて選んでコスメを作りました。いい香りに包まれて心も癒やされる時間を過ごせたようです。

同じ日に、くるみ女性学級が、高相美貴先生をお招きして、"フラワー・アレンジメント"講座を行いました。今回は、生木を使ってクリスマスリースを作りました。リボンや飾りのパーツ選びに悩んで悩んで時間がかかりましたが、いざ作り始めると、高相先生が個別に丁寧にアドバイスをくださり、時間が立つのも忘れて集中して作業をすすめて、それぞれの個性が現れた素敵なリースが完成しました。先生のお話では、このあと木の枝葉がドライになって黄色くなったものもまた雰囲気が出て長く使えるとのことで、リボンや飾りをアレンジしてお正月飾りにも使いたいとイメージを膨らませて皆さんで話していました。

26日(火)、中2あさがお家庭教育学級が、降矢美幸先生をお招きして、"薬膳料理"講座を行いました。今回は、季節の食養生として、"秋冬 薬膳"の料理を教えていただきました。秋の旬の食材は、蓮根、大根、玉ねぎ、さつまいも、里芋、人参などの根菜類で、きのこ類もたくさん出てきてこの時期にとても良い食材だそうです。特に根菜類はビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養も豊富で、夏の暑さで弱った胃腸を整え、煮物や汁物など、体を温める調理法が合うので、秋から冬に向けて大活躍する食材になるそうです。それらの食材を使っての今日の薬膳御膳は、"さつまいもご飯"、"里芋のごま汁"、"蓮根のはさみ焼き"、"季節の白和え"、"柿と春菊のサラダ"でした。一つ一つの素材の味が充分に味わえる美味しい御膳ができました。試食会では、何しろどれを食べても「美味しい! 美味しい!」の声が飛び交い、「作る手間もかからないので、さっそく夕飯で作って家族に食べてもらおう。」と話も弾んでいました。

#12月の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・12月は、13の学級活動と、2つの館外学習を行いました。

2日(火)、高2つばき家庭教育学級が、高相美貴先生をお招きして、"フラワー・アレンジメント"講座を行いました。つばき学級では、毎年12月に違った先生をお招きして、いろいろな種類の"しめ縄飾り作り"にチャレンジしています。今年は高相先生にお願いして様々な素材を用意していただき、皆さん飾る場所を考えながら思い思いのイメージに合った飾りを作っていきました。それぞれの色使いにも個性が出て素敵なしめ縄飾りが完成しました。

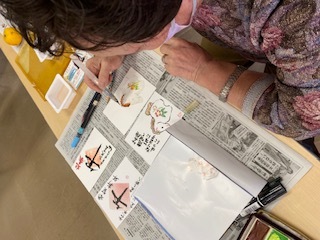

同じ日に、千塚地区女性学級が、毎年恒例の"絵手紙教室"講座を行いました。今回は、いつもご指導いただいている先生の都合で急遽来ていただくことができなくなりましたが、先生の教室で習っている学級生が中心になって道具や見本など用意していただき講座を行うことができました。制作過程でアドバイスももらいながら午年を迎える温かいメッセージの絵手紙を描いていきました。柚子も黄色鮮やかに今にも香りが漂ってきそうな素敵な絵に仕上がっていました。

3日(水)、かわせみ女性学級が、庁用バスを利用して館外学習を行いました。今回は、"甲府・峡東クリーンセンター"と"こうふ亀屋座"の見学を行いました。クリーンセンターは皆さん始めての見学で、まず規模の大きさと、安全第一と整った環境を重視した清潔できれいな施設に驚いていました。スタッフの方からリサイクル棟とエネルギー棟を案内していただき、私達が日常出しているゴミが機械や人の手を使ってどのように処理されているかを詳しく知ることができました。同時にそれぞれの部署での仕事の様子に皆さん驚き、各家庭でのゴミの仕分けがいかに大切かを痛感していました。次の亀屋座の見学では、やはりスタッフさんから演芸場や多目的室、交流広場の施設内外の様々な特徴を説明していただき、江戸時代に賑わっていた芝居小屋を思わせる趣のある空間を味わうことができました。2箇所の見学でとても有意義な館外学習となりました。

同じ日に、高1ひまわり・なでしこ家庭教育学級が、前田志穂美先生をお招きして、"ヨガ"講座を、高3かえで家庭教育学級が、降矢美幸先生をお招きして、"薬膳料理"講座を行いました。

12月に大人気の"シュトーレン作り"講座が、毎年お願いしている粕川邦子先生をお招きして、9日(火)に中2あさがお、12日(金)に中1ミント・小3マスカット、18日(木)にパンダの家庭教育学級で行われました。粕川先生のシュトーレンの人気の秘密は、先生が1年かけて作られる天然酵母の素材にあります。今回も先生が前日から生地の仕込みをして、1次発酵させたものを持ってきてくださいました。学級生の皆さんは、プレーンとチョコレートの2種類から好みを選び、先生から手順の説明を受けて一人2つのシュトーレンを作っていきました。生地を成形したあと、仕上げ発酵をして焼き上げていきます。その間、先生から天然酵母について、"酵母によるパン生地の発酵でどのように旨味が作られていくのか"、"イーストとの違い何か"など詳しく説明してくださり、また、家庭でもできるレーズンの液だねの作り方や生地の作り方を実践しながら教えていただきました。いい香りが漂ってきて焼き上がったあと、熱いうちにバターを塗り、仕上げに粉砂糖をまぶして完成しました。皆さんすぐにでも味わいたい感じでしたが、10日間ほど保存が可能ということで、いつ家族にお披露目していくか楽しみな様子でした。

10日(水)に、かわせみ女性学級が、毎年恒例の"干支作り"講座を行いました。いつも学級生の山地さんが材料等を手配して指導してくださいましたが、今回急遽来ていただくことができなくなり、この日を楽しみにしていた学級生の皆さんも少し不安な様子で作業を始めました。毎年のことで作り方も慣れてはいたといっても説明書をしっかり見て、お互いに確認し合いながら順調に作っていきました。それぞれ好みの飾りを選んで、会話も弾み、時には集中して無言で作業する瞬間もあり、楽しい時間を過ごしながら素敵な"午年飾り"が仕上がりました。

同じ日に、アイリス女性学級が、降矢美幸先生をお招きして、"健康とツボ"講座を行いました。朝夕の寒さもだんだん厳しくなり、皆さん体調の変化も気になってきた時期でしたので、それぞれの不調を出し合いながら、降矢先生からそれらを改善していく対策法についていろいろな面から教えていただきました。ツボについては、頭、顔、首のツボを中心に具体的に実践しながら学んでいきました。併せて食事のとり方やアロマオイルの使い方で心身ともにリラックスしながら健康な体作りができるようご指導いただき、とても有意義な時間を過ごすことができたようです。

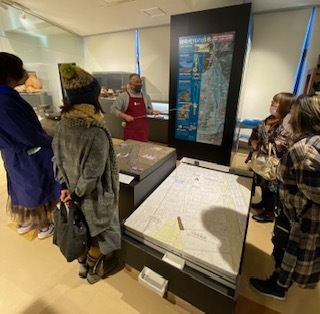

17日(水)に、高1ひまわり・なでしこ家庭教育学級が、庁用バスを利用した館外学習を行い、近隣の"南アルプス市ふるさと文化伝承館"の見学に行きました。まず入り口に入ってすぐのロビー床面に貼られた約70年前と現在の南アルプス市の航空写真から始まり、1階から2階の展示室をスタッフさんが詳しく説明してくださいました。国の重要文化財の「鋳物師屋遺跡出土品」をはじめ、市内の遺跡から出土した土器や石器、江戸時代以降の農具や民具など、暮らし・産業の変遷など、貴重な資料等知見することができました。特に、南アルプス市の歴史の中で、「治水・利水」の歴史を「水との闘い」と題した展示コーナーでは、現在の果樹産業への変遷を古文書や写真などで知ることができ、先人の苦労と知恵の素晴らしさを改めて感じることができました。2階の展示室では、出土品の一番の見所となる円錐形土偶「子宝の女神 ラヴィ」の他に、ちょうど前日までの特別展で展示されていた他県からの貴重な土偶の一部も比較して見ることができ、大変有意義な学習の機会となりました。

同じ日に、くるみ女性学級が、入倉みわ先生をお招きして、"筋膜リリース"講座を行いました。

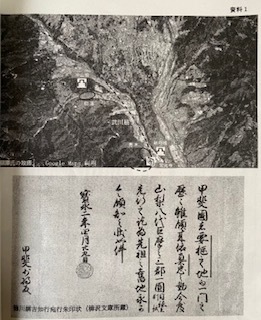

18日(木)、千塚高齢者学級が、甲府市歴史文化財課の佐々木満氏をお招きして、"柳澤吉保と吉里"歴史講座を行いました。今回、「武田信玄の遺志を継ぐ者ー柳澤吉保と吉里ー」と題して、詳しい資料とスライドを準備してくださり、大変わかりやすくお話いただき、改めて柳澤家による武田家の庇護と再興について知ることができました。資料の中には、甲斐国のうち、山梨・八代・巨摩の三郡を与えることを証した"朱印状(柳澤文庫所蔵)"も載せられ、その書状からは、甲斐国は江戸防衛上の要地で、徳川一門が治めてきたけれども、これまでの格別の忠勤により三郡一円を与えると記されているとともに、吉保の先祖が領有した土地であることから末永く領有を認めるとした内容になっていることがわかり、大変貴重な学習の機会となりました。

#1月の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・1月は、4学級の講座と7学級合同の味噌作り、また、4学級が次年度の計画作りを行いました。

14日(水)、6つの家庭教育学級と1つの女性学級が合同で、今年も"おかめ麹"の鶴田徳子先生をお招きして、この時期恒例の"味噌作り"講座を行いました。この講座を楽しみに毎年参加している学級生もいれば、初めて挑戦する学級生もいましたが、先生のご指導をいただきながら、皆さん手際良く作っていきました。今回は、麦3、米7の割合の麹を用意してくださり、早朝から準備していただいた蒸かしたての大豆の香りに包まれながら、皆さん愛情を込めて材料を混ぜあわせていきました。8月下旬頃には食べ始められるとのことで、「そこまではカビが発生するのを防ぐためにも途中で開けて様子を見ることなく我慢してくださいね。」と先生から言われ、経過が気になるところですが、それをしっかり守ってどんな味に仕上がっていくのか皆さん楽しみな様子でした。

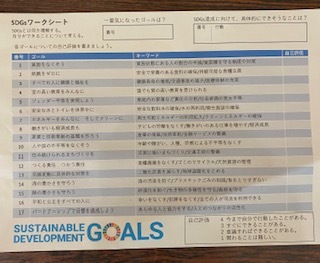

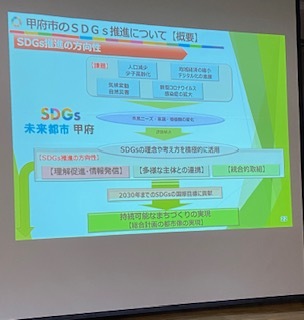

15日(木)、千塚高齢者学級が、市の連携共創課(昨年度までのSDGs課)の矢崎様と広瀬様をお招きして、"SDGsについて知る"講座を行いました。"SDGs"という言葉は最近よく聞くけれども、どういう意味かがわかりづらく、ぜひ詳しく教えていただきたいと希望してお二人に来ていただくことになりました。まず始めに、世界の国々の様々な現状を映像で見せいただき、SDGsの取組の必要性について考えるきっかけができました。「"誰一人取り残さない"持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標」について、具体的にどんな取組がされているのか、私たちにできることは何かを資料とパワーポイントを使って教えていただきました。途中、ワークシートを使って、SDGsの17の目標のうち、各自が日常取り組めているものがどのくらいあるかを自己評価することで、節電・節水、エコバッグの利用、フードロス(食べ残し)を減らす、ゴミの分別など、実際に毎日意識して行っていることが、まさにSDGsの目標に繋がっていることが確認できました。最後に、2030年までのSDGsの国際目標に貢献できる甲府市のSDGs推進の概要をお話いただき、SDGsを身近なものとして今後も継続的に皆で取り組んでいくことが確認でき、有意義な学習になりました。

21日(水)、くるみ女性学級が、降矢美幸先生をお招きして、"薬膳茶作り"講座を行いました。ちょうど大寒波がきていて、日本海側では大雪が警戒され、太平洋側では最低気温が氷点下になる中晴れの日が続いて、降雨ゼロ、肌荒れ・乾燥が一番気になる時でした。また、皆さんこの時期の風邪対策をしながらもそれぞれ体の不調も感じている様子で、降矢先生が一人一人から今気になっていることを丁寧に聞きながら、改善していくのに有効なハーブや食事の取り方を教えてくださいました。今回も先生が様々な種類のハーブを持ってきてくださり、試飲もして、それぞれ3種類ほどのハーブを選び、ブレンドの割合も先生のご指導をいただいて慎重に量って、"My茶"が完成しました。

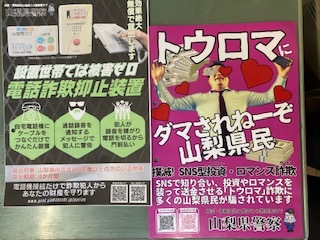

23日(金)、アイリス女性学級が、甲府市危機管理課の出前講座"特殊詐欺や強盗から身を守る防犯教室"を行いました。今回講師として、危機管理課から長田課長様はじめ、飯田様、岩井様、巽様の4名、また、甲府署から交通課の志村様と生活安全課の喜瀬様が来てくださいました。まず、甲府署からはパワーポイントを使って、日常の交通安全について、特に車の運転で注意すべき落とし穴を具体的に教えていただき、続いて、甲府でも多額の被害が出ている電話詐欺についての防止策を教えていただきました。危機管理課からは、"犯罪に遭わないために"をテーマに、犯罪が起きやすい背景や、最近の犯罪の種類・現状、ターゲットになりやすい環境など、資料を使ってお話いただき、具体的な対策について教えていただきました。また、日常起きやすい様々な業者の斡旋にうっかり乗ってしまった例を寸劇で示していただき、皆さん「なるほど」と納得しながら、「自分も巻き込まれる可能性は十分あるので日頃注意しなければ」と改めて確認することができ、有意義な学習の機会となりました。危機管理課の演技にも拍手喝采でした。

27日(火)、小5パンジー家庭教育学級が、初鹿野昌子先生をお招きして、"ふるまいのマナーズ&礼儀作法〜悲しみ事でのマナー 焼香の作法〜"講座を行いました。まず始めに、お辞儀の3つの所作(真礼、行礼、草礼)の演習をしました。続いて、今日の講座のテーマである"悲しみごと"に触れた時の様々なマナーについて学びました。お香典を包むふくさの使い方と香典の渡し方、慶事と弔事での扱い方の違い、また、数珠の持ち方と数珠を持ってお焼香をする際の挨拶と焼香の仕方、さらに香典袋と祝儀袋の中袋の作り方やお札の入れ方等、ひとつひとつ丁寧に教えていただきました。日常の様々な動作の中で、お辞儀ひとつとっても美しい身のこなし方があり、それらの立ち居振る舞いを学ぶことは、心を育むことであると改めて感じ、皆さん今日の学びを通して心が穏やかになった様子でした。

この他、小2ライチ・小4ライム・高1ひまわり・なでしこ家庭教育学級が、次年度の活動計画作りを行いました。

※過去(R6年度)の活動の様子はコチラ

R7年度活動中の学級

| 家庭教育学級 | 女性学級 | 高齢者学級 | |||

| 学級名 | 人数 | 学級名 | 人数 | 学級名 | 人数 |

| いちご学級(小1) | 4名 | 千塚地区女性学級 | 32名 | 千塚高齢者学級 | 55名 |

| ライチ学級(小2) | 6名 | かわせみ学級 | 11名 | ||

| マスカット学級(小3) | 5名 | くるみ学級 | 7名 | ||

| ライム学級(小4) | 6名 | アイリス学級 | 5名 | ||

| パンジー学級(小5) | 7名 | ||||

| ミント学級(中1) | 7名 | ||||

| あさがお学級(中2) | 6名 | ||||

| ひまわり学級(高1) | 4名 | ||||

| つばき学級(高2) | 6名 | ||||

| かえで学級(高3) | 7名 | ||||

| パンダ学級 | 8名 | ||||

| なでしこ学級 | 3名 | ||||

計 17学級

お問い合わせ

甲府北公民館(担当:大久保)

住所:甲府市湯村3−5−20

電話:055−252−0611

お問い合わせ

生涯学習室生涯学習課北公民館

〒400-0073 甲府市湯村三丁目5番20号

電話番号:055-252-0611

講座・教室検索