ホーム > 教育・文化・スポーツ > 生涯学習 > 学級活動紹介 > 北公民館学級活動(過去)

ここから本文です。

過去(R5年度)の学級の様子

#4月の活動

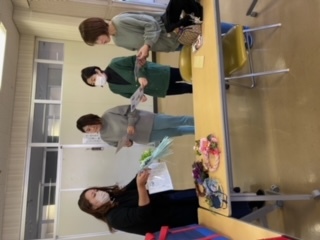

各学級で開級式を行い、令和5年度の活動がスタートしました。

パンダ学級が今年度最初の講座(アーティフィシャルフラワーでリース作り)を実施しました。学級生の石原さんが講師を努め、素材の選択から悩みながらも、それぞれのイメージに合ったリースを完成させました。

#5月の活動

今年も千塚高齢者学級に北中学校の美化栽培委員会から花の苗が贈られました。昨年は日々草、今年はマリーゴールドで、学級生が黄色やオレンジの苗を持ち帰り、庭先で大きく育ってたくさんの花をつけて楽しませてくれているそうです。また、砂田貢先生をお招きして、歌声教室を開催しました。砂田先生の高らかに響く発声に誘われて、懐かしい抒情歌を18曲熱唱し、久しぶりに皆で歌って、元気に今年度の活動がスタートできました。

ライム学級が、学級生の北島さんが主宰しているパン教室の会場で"ドデカフォカッチャ"パン作りを行いました。生地を成形して、オリーブオイルと岩塩で味付けし、香り付けにローズマリーをのせ、オーブンでの焼き上がりを待っている間の会話も楽しみました。出来上がったパンを好みの器に載せ撮影会。そのあと美味しいコーヒー、紅茶、ハーブティーをいただきながら、北島さん製作のいろいろなパンを試食し、至福の時間を過ごしました。

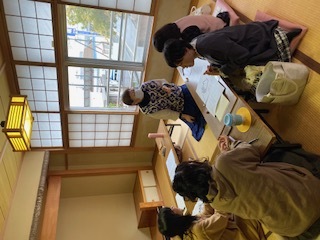

パンジー学級が、清水千草先生をお招きし、「お金の運用の工夫」について学びました。パンジー学級では毎年清水先生の講座を計画し、お金の賢い使い方や貯め方のポイントをアドバイスいただき、できるところから実践していこうと頑張っているお母さん方です。

今年も川邉修作先生をお招きし、小1中1家庭教育講座合同学習会を開催しました。川邉先生ご自身の子どもの頃のエピソードや小噺も交えて、ユーモアあふれる中にも子どもの成長に沿った親の関わり方について大切なことを具体的にお話していただきました。また、お母さん方が今抱えている子育ての悩みについて、よりよい方向に導くアドバイスもいただきました。第2回は、小・中独自の講座を開き、それぞれ1学年主任の先生から入学してからの様子をお話していただきました。集団の中で切磋琢磨しながら成長していく我が子の姿を想像しながら、家に帰ったら子どもの頑張りをすぐに褒めてあげようと思うお母さん方の優しい表情が印象的でした。

かえで学級で高相美貴先生のフラワー・アレンジメント講座を開きました。まず器とメインとなる花を選び、それを彩る小花や葉の素材を組み合わせる作業でしたが、同じ素材でも組み合わせ方によって雰囲気がかなり変わり、お母さん方も試行錯誤しながら自分好みのブーケを作りました。最後にリボンを添えて、華やかさと優しさを備えた作品が出来上がりました。

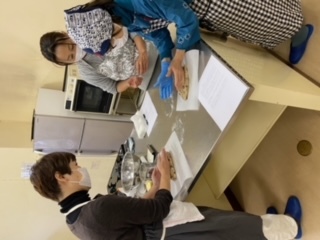

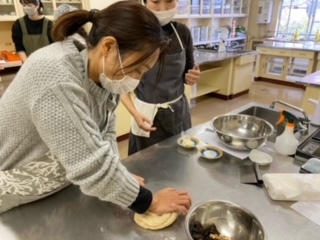

あさがお学級で、早川亜希子先生をお招きし、"クレセントロール"パン作り講座を開きました。生地作りからはじめ、発酵後の成形作業では、まず麺棒で丸くちょうどいい厚さに生地を伸ばし、6等分にカット。形を作るときのコツは、三角の尖った部分を少し引っ張って、手前からふんわり巻いていくことが出来上がりを左右するとのことでした。焼き上がりの香ばしい香りが館内に漂い、食欲をそそりました。

かわせみ学級で、今年も山本純子先生の3B体操講座を開きました。家にある日用品を使って、簡単にできる体操を教えていただきました。朝、目覚めたら、まず足の指を1本1本手で回してほぐすことや、いすに座っている時にできる体操など、ちょっとした時間に手軽にできる体操を学級生も毎日続けてやっているそうです。

#6月の活動

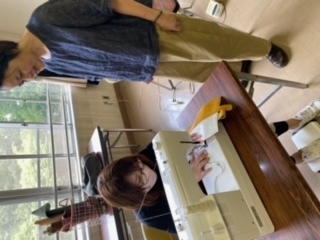

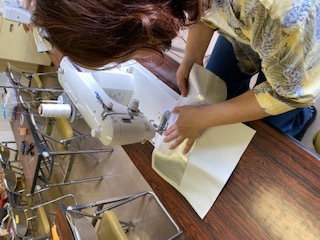

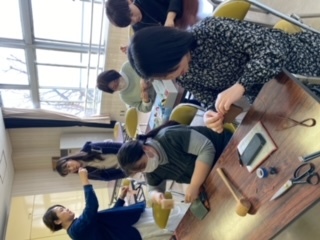

ミント学級が毎年行っている中村由香先生のレザークラフト講座です。昨年は、帆布生地を使ったトートバック作りでしたが、今年は、多目的手帳カバーと壁掛け用ハサミカバーを作りました。まず革選びと組み合わせに悩み、ここで時間がかかりましたが、いざ決まってからは手際よく、型紙作り、革を無駄なく使ってのパーツのカット、縫製と作業が進んでいきました。革を合わせて厚みが出た部分の縫製は、かなり慎重に丁寧にミシンを進めていました。手帳はそれぞれの用途に合わせ、筆記用具やスマフォ、カードなど入れるポケットも付けて、思い思いの作品が仕上がりました。

アイリス学級で行った前田志穂美先生のヨガ講座です。まずはじめに心も体もゆったりとリラックスした状態を作り、時間をかけて一つ一つのポーズをとっていきました。前田先生から一人一人丁寧にご指導いただき、終わったあとの爽快感と心身ともにリフレッシュできた時間は最高と学級生が感想を述べていました。

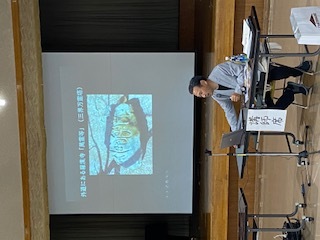

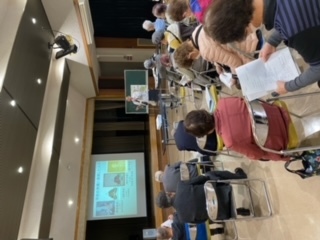

千塚高齢者学級が、11月に実施する昇仙峡方面の館外学習に向けて、事前学習会を開催しました。「甲州の匠の源泉〜御岳昇仙峡〜」と題して、望月祐二先生が講演してくださいました。御岳昇仙峡は、大正11年10月の皇太子殿下(昭和天皇)の行啓がきっかけとなって有名になり、昭和25年には毎日新聞社の新日本観光地百選で渓谷部門1位に入選して日本一の渓谷美になったそうです。昭和28年には国の特別名勝に指定され今年で70周年となり、近年は文化庁から日本遺産に指定されたとのことです。途中で立ち寄る金桜神社の歴史や、昇仙峡開拓者の長田円右衛門の話など、用意していただいたたくさんの資料を見ながら、学級生も関心を持って熱心に学習していました。

千塚女性学級が、心身ともにリフレッシュする健康講座として、5月の砂田貢先生の歌声教室に続き、戸澤明美先生の3B体操講座を開催しました。学級生が毎年楽しみにしている講座で、戸澤先生の明るく爽やかな指導を受けて、熱心に体を動かしていました。最後には、ホールいっぱいを使って、サンバのリズムに合わせた全身運動を楽しく行い、ほどよいいい汗をかくことができました。

パンダ学級が、玉川真奈美先生の「免疫力アップ簡単おかず作り」講座を開催しました。玉川先生が用意してくださった詳しいレシピを見ながら調味料を合わせ、レンジを使って時短で保存のきく、栄養満点のおかずを手際よく作っていきました。"生のまま冷凍!レンジアップするだけでハンバーグ" "簡単マーボー豆腐" "レンジでしっとりやわらか!ピリ辛よだれどり"など、家でも手軽に作って保存できるので、お母さん方も早速実践していこうと喜んでいました。

くるみ学級が、高相美貴先生の「フラワーアレンジメント」講座を開きました。似た素材を使ってもそれぞれの個性が作品に現れ、優しい色合いの作品が仕上がりました。完成作品をお互いに鑑賞し合い、出来栄えを評価しあっていました。

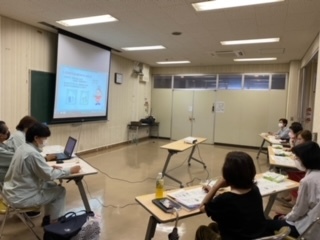

かわせみ学級が、市のごみ減量課の「ゴミへらしま専科」講座を開きました。当日は、渡辺様はじめ、3名の職員の方が来てくださり、具体的な資料を使いながら、パワーポイントで分かりやすく説明してくださいました。日頃家庭で行っているゴミの分別の仕方や、収集したものをどのようにリサイクルして、身近なところでどんな活用をされているかを知ることができました。職員の方が着ているユニフォームもペットボトルのリサイクル製品と聞き、様々なリサイクル商品が日常生活の中で利用されていることを改めて学び、SDGsの取り組みを感じることができました。次回は、生ゴミ処理の取り組みとして、「キエーロ講習」を受けたいとさっそく希望していました。

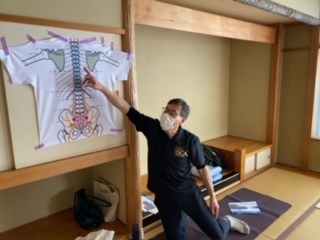

パンジー学級が、堀内貢次先生をお招きし、「背骨コンディショニング体操」講座を開きました。現代人を悩ませる体の不調の多くは背骨の歪みが原因であるというお話から始まり、まず体の仕組みについて学びました。そのあと、身近にある道具を使って、年齢とともに感じるようになった自分の体の不調を改善していく体操を教えていただきました。「ゆるめる・矯正する・筋力向上」の3つの要素を取り入れた背骨コンディショニング体操で、自分の体の歪みを知ることができ、体操を終えて気分も爽快に、この体操を毎日続けていこうと決意するお母さん方でした。

#7月の活動

ミント学級が、市の精神保健課の松橋様をお招きし、「ゲートキーパー養成研修」講座を行ないました。県立精神保健センターの資料「気づいて!こころといのちのSOSサイン〜話してください、あなたの気持ち〜」や、パワーポイントを使って、思春期前期の特徴と親としての関わり方、悩んでいる人の身近な存在としてのゲートキーパーの役割とその心得など、様々な視点から具体的に分かりやすくお話してくださいました。また、ビデオでは、部活動のことで悩みを持った男子中学生が学校へ行けなくなった事例で、近所の知人がどう気づき、傾聴し、家庭につなぎ、見守っていったか、周囲の人の関わりの大切さを学ぶことができました。この講座を通して、日常生活の中でゲートキーパーの必要性を改めて感じ、そういう役割ができる存在になっていきたいと学級生が痛感した貴重な学習となりました。

あさがお学級が、淺川那由多先生をお招きして、「ヴァイオリン演奏体験」講座を開きました。学級生皆さん全くの初心者だったので、まずはヴァイオリンのしくみから学びました。「日本にはヴァイオリンの日がありますが、それはいつ?」「ヴァイオリンの表板に使われている木は何?」「弓の毛の本数はどのくらい?」など、クイズを交えて楽しく学ぶことができました。その後、弓の持ち方からヴァイオリンの構え方、実際の音の出し方と体験が進みました。最初は肩や腕に余計な力が入って、音が震えていましたが、次第にヴァイオリンが体に馴染んできて真っ直ぐな音が出せるようになりました。左手で弦を押さえるところまでは時間の関係でできませんでしたが、開放弦で「レ」と「ラ」の2音を綺麗に弾くことができるようになり、その2音を伴奏にして、先生の演奏と合奏することもできました。最後には先生の本格的な演奏も1曲披露していただきました。初めてとはいえ、合奏まで体験でき、素晴らしいヴァイオリンの演奏も聞けて感動のひとときでした。

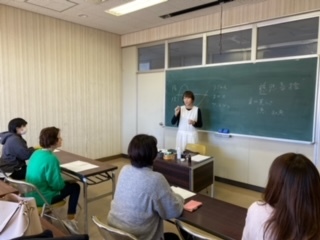

パンジー学級が、降矢美幸先生をお招きして、石鹸作りを行いました。降矢先生の講座はどの学級でも人気の講座で、パンジー学級では初めての石鹸作り体験になりました。まず降矢先生が石鹸作りを始めたきっかけのお話から、自然素材の活用がいかに体に良いか、先生ご自身の体験から様々な視点で心身ともに健康な体作りについてのお話を聞き知見を広めました。実際の石鹸作りでは、2つのグループに分かれて、火を使わず、油脂と苛性ソーダの化学反応で発生する熱で反応をおこし、40度前後の低温で時間をかけて石鹸化させていくコールドプロセスという方法で作りました。石鹸1つが出来上がるまでに1ヶ月以上かかるけれども、手作りならではのマイルドな使用感は格別とのことで、学級生も出来上がりを楽しみにしながら、慎重に分量を計り、適温を保って協力して作っていました。

7月は、3つの学級が料理講座を行いました。写真上段のかえで学級は、大久保掬恵先生をお招きして、「お手軽おうちごはん」を作りました。主材料は茄子で、"茄子とチキンのココナッツカレースープ" "茶筅茄子" "茄子といちじくのコンポート"と、綺麗な茄子色のソーダ水まで、紫色の色素成分ナスニンが抗酸化作用を発揮する料理が完成しました。写真中段のくるみ学級は、大原美恵先生をお招きして、美味しい夏野菜を使った料理教室を開きました。"茄子のラザニア" "冷たいトマトのスパゲッティ" "とうもろこしのヴェルタータ" "チュイール・ダンテルチョコレートがけ" と、見た目も味も夏にピッタリのメニューで、さっそく家で作ろうと会話も弾んでいました。写真下段のかわせみ学級は、玉川真奈美先生をお招きして、「免疫力アップ簡単おかず作り」講座を開きました。玉川先生が用意してくださった詳しいレシピを見ながら、2つのグループに分かれて、"しっとりやわらか!ピリ辛薬膳チキン" "三重県のソウルフードあられ茶づけ" "もちもちフルーツ生春巻き" など、短い時間の中で手際よく5品もの料理を作り上げました。3学級とも、久しぶりに試食できることを喜び、美味しい料理に会話も弾んで楽しいひと時を過ごすことができました。

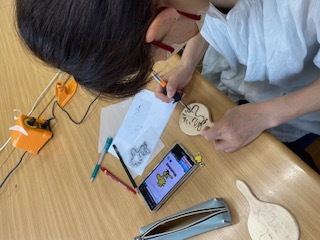

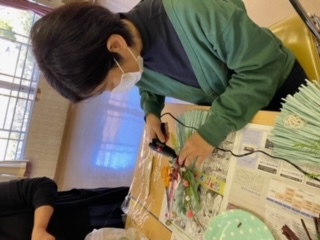

アイリス学級が、毎年行っている北泰代先生の「ウッドバーニング」講座を開きました。まずは作るものを選び、先生が用意してくださった型紙を使ったり、自分でイメージしたデザインを下書きして、その上から濃淡や太さを工夫しながら焼きを入れていきます。最後に色付けしてニスで仕上げまで、ほぼ無言で集中して思い思いの作品を作り上げました。

パンダ学級が、入倉みわ先生の「筋膜リリース」講座を行いました。入倉先生他2名の先生が来てくださり、まず最初は浅川先生から、硬式テニスボールを使って足裏から順に各部位の筋膜をほぐすやり方を丁寧に教えていただきました。またストレッチポールを使って、ゆっくりと呼吸しながら背骨を中心に姿勢を整えるやり方もご指導いただきました。時間の経過とともに体も心もリラックスして、お母さん方の表情も和らぎ、満足感いっぱいでした。

ひまわり学級が、今年度初めての館外学習を行いました。好天気に恵まれ、爽やかな風と澄んだ空気を体いっぱいに感じながら、約2時間ほどかけて清春芸術村を見学しました。西には南アルプス、北には八ヶ岳が迫り、富士山も遠望できる清春芸術村は、樹齢八十余年の桜の老樹に囲まれた大変景色の良いところです。まず敷地の中央に大きく佇む集合アトリエ(ラ・リューシュ)を見学。1981年に、芸術家の育成の場として建設されたもので、内部の公開はありませんでしたが、展示室の資料から、創立者の吉井長三氏はじめ、小林秀雄氏ら多くの芸術家のこのアトリエでの活動が感じられました。ラ・リューシュを中心にして周辺に造られた、地上4メートル、室内1.7坪の一本足の茶室"徹(てつ)" 、エッフェル塔完成百周年の1989年にフランスから一部を移設された"エッフェル塔の階段" 、季節や時間とともに変化する自然光のみで作品を鑑賞する"光の美術館" 、宗教画家ジョルジュ・ルオーを記念して建設された"ルオー礼拝堂" 、武者小路実篤氏、志賀直哉氏など白樺派の作家たちが建設しようとしてその夢を果たせなかった幻の美術館を吉井長三氏が実現した"清春白樺美術館" 、谷川俊太郎氏館長"白樺図書館" など、見所満載で時間もあっという間に過ぎました。その後の昼食は、"マウンテン*マウンテン"に寄り、こぢんまりとした小洒落た店内でエスニック系の食事を美味しくいただいて、充実した館外学習の一日を終了しました。

千塚高齢者学級が、地域にある"はなわ内科クリニック"の花輪宏明院長先生と花輪千明副院長先生をお招きして、「健康づくり〜皮膚のトラブルについて〜」の講演を行っていただきました。副院長の千明先生が皮膚科の専門ということで、皮膚のトラブルを11項目にわたって解説してくださいました。接触性皮膚炎、じんましん、帯状疱疹、水虫、皮脂欠乏症とその湿疹、皮膚乾燥、しもやけなど、高齢者の皮膚病の内容や予防・治療対策について詳しく聞き、皮膚病の多さにびっくりするとともに、それぞれの病気の知識を得て、本当に参考になったと学級生皆感謝していました。

#8月の活動

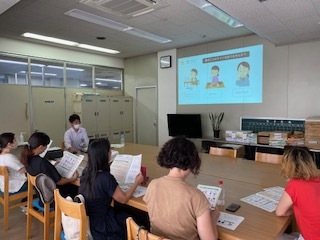

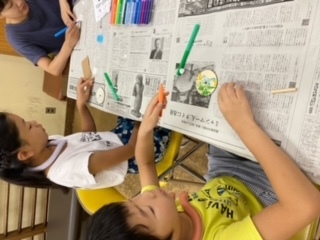

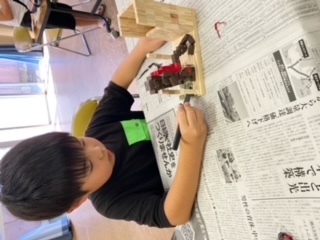

小学校1年生から3年生の家庭教育学級合同で、親子工作教室を行いました。市の林政課の石原さんに講師で来ていただき、まず最初に甲府市の豊かな森林の育成の取組や間伐材の利用について、また、今日の工作の手順等わかりやすくお話していただきました。工作の手始めに、一人一人好きな形を選んで様々な模様を色塗りしてコマ作りをしました。石原さんから「一番長く誰が回せるか大会をしよう。」の声かけで、子どもたちも夢中になって回し方を工夫し、会場のあちこちで歓声が上がっていました。高学年の兄姉も参加していた中、優勝したのは6年生でした。後半は、思い思いの作品作りに取り組みましたが、先ほどの賑やかなさとは打って変わって、静寂な中で親子ともども集中して細かい作業に取り組んでいまいた。6年生のお姉さんは、バレリーナを作りたいと見本となる本を持参し、足の先から順にチップを積み重ね、衣装までを時間の中で組み立てました。家に帰ってから仕上げた作品を写真で送ってくれましたが、その出来栄えが見事で驚きました。低学年の子どもたちは、置き時計作りが人気で、お気に入りのキャラクターを書いたり色塗りをして、世界に一つだけの作品が仕上がりました。

千塚高齢者学級が8月恒例の映画鑑賞会を開催しました。昨年は「野菊の墓」、今年は「楢山節考」。当日は28人(54%)が参加して、涼しい会場で100分近い映画に夢中になって鑑賞していました。「楢山節考」は、石和町出身の深沢七郎氏が昭和31年に雑誌「中央公論」に応募した小説で、発表と同時に評判となり、中央公論の第1回新人賞に輝いたそうです。主人公のおりんが、家族のためを考えて自ら進んで「楢山参り」に行くという、姨捨伝説のロマンを見事に描いた作品で、単行本16版のベストセラーになったそうです。今回鑑賞した映画は、木下恵介監督で、おりん役を田中絹代さんが演じた初期のものだそうです。「信州の山の中の村のはずれにおりんの家はあった。」で始まる楢山節考の舞台は、実は信州ではなく笛吹市の境川町の大黒坂であると原作者の深沢七郎氏が昭和44年に朝日に発表して大きな話題になったと学級長さんからのお話を聞き、皆さん驚いていました。大黒坂の入口に「楢山節考の舞台の碑」が建立されているそうです。

家庭教育学級長会で、市のごみ減量課の「キエーロ講習会」を開きました。「キエーロ」とは、風・太陽・土の中のバクテリアの力を利用して生ごみを分解し土に還す生ごみ処理器のことです。当日は11名の学級長さんとお父さんも1名一緒に参加していただき、毎日出る生ごみを燃えるゴミに出さずに、自分の庭で簡単に処理する方法を学びました。ごみ減量課の渡辺さん他3名の職員の方々が来てくださり、ごみ分別の必要性と「キエーロ」の仕組みについてお話を聞き、実際に外で「キエーロ」の使い方の実演を見て学びました。名前の通り、1〜2週間で生ごみが土の中で消えてしまうことに皆さん驚いていました。さっそく次の日に、「子どもたちも喜んで一緒にキエーロを使ってごみ減量の取組を始めて、燃えるゴミがますます減りました。」と嬉しい報告がありました。

#9月の活動

庁用バスを利用して、3つの学級が"館外学習"を行いました。

9月5日(火曜日)に"あさがお学級"、9月15日(金曜日)に"パンダ"学級が、"松山油脂河口湖工場"を見学しました。しばらくの間コロナで見学会は中止になっていましたが、今年度再開となり、心待ちにしていた見学が実現できたことを学級生の皆さんもとても喜んでいました。担当の斉藤さんから、伝統の製法を70年以上受け継いできた歴史をスライドで説明していただき、実際の作業現場を丁寧に案内していただきました。まず驚いたことは、各場所場所で働いている皆さんが、気持ちの良いあいさつで私達を歓迎してくださったことです。製品作りに誇りを持って働いている姿であると感動しました。富士山の伏流水を使い、鳴沢村の研究農園で原料となる植物やハーブ、薬草を育て、製品の素材作りから、製造、品質管理、仕上げ、包装に至るまで、手間を惜しまず手仕事で行っている過程を見学し、安心安全で信頼される製品になっていることを改めて知ることができました。

9月19日(火曜日)に"パンジー学級"が、甲州市の"ハーブ庭園旅日記"と"甲斐ワイナリー"を見学しました。まず、ハーブ庭園では、スタッフさんが大変ユニークな話術で、私たちの身近にある様々なハーブについて、その特徴や効能について教えていただきました。この会社で作っている"ナチュラル化粧品"の原材料である"ローズゼラニウム"(欧州では"美肌草"と呼ばれているハーブだそうです)は、八代農場で自園栽培され、昔から医者いらずと呼ばれる"アロエ"の2倍の力があると比較試験結果が出たほど優れたハーブであると知りました。園内には、色とりどりのコスモスの花が植えられ、秋空に映えて私たちの目を楽しませてくれました。学級生は、様々なハーブの商品にも釘付けになっていました。次に見学した甲斐ワイナリーは、天保5年(1834年)に酒造業を創業、昭和61年(1986年)にその歴史を今にとどめる蔵屋敷(国登録有形文化財)で甲斐ワイナリーが設立されたそうです。見事な太い梁や柱がむき出しになった店内のレジスターは今も使われていて、建物とマッチして歴史を感じました。ワインの製造場所や隣接のぶどう園を案内していただいたあとは、併設の江戸期の土蔵を甦らせた"カフェ古壷coco"(国登録有形文化財)で美味しい食事をいただいて、とても充実した時間を過ごすことができました。

6つの学級が、"健康講座"を行いました。

館内では、9月8日(金曜日)にライム学級が次田美香先生の"ピラティス"を、9月12日(火曜日)にひまわり・なでしこ学級が赤尾一恵先生の"ヨガ"を、9月21日(木曜日)にくるみ学級が堀内貢次先生の"背骨コンディショニング"を、9月22日(金曜日)にアイリス学級が入倉みわ先生の"筋膜リリース"を行い、体も心もリラックスして全身を整えていく時間を心地よくゆったりと過ごしていました。

また、館外では、9月11日(月曜日)に千塚高齢者学級が地域の"かわせみ広場"で毎年恒例のペタンク大会を行いました。4人のチームに分かれてゲームを進め、どの対戦も接戦でしたが、毎週金曜日に集まって練習を重ねている成果を発揮して、最後は石原学級長さんのチームが優勝しました。

9月8日(金曜日)には、かわせみ学級が河野由樹先生をお招きして、"質の良い眠り"講座を行いました。健康と睡眠の関わりをクイズ形式で学び、いかに睡眠が大切か、また、理想の睡眠環境をどのように整えていくかを改めて考えることができました。健康のためにすぐに実践できる内容で、有意義な学習の機会となりました。

"つばき学級"が、"料理講座"を行いました。

9月28日(木曜日)に、大久保掬恵先生の料理講座を行いました。当日は、大久保先生のご自宅の料理教室"Essence"で実習させていただき、"とろける煮込みハンバーグ"、"ターメリックライス"、"さつま芋プリン"を作って、素敵なランチタイムを満喫しました。

"かえで学級"が、"アロマ講座"を行いました。

9月27日(水曜日)に、アロマ講座の講師として各学級で大人気の降矢美幸先生をお招きして、季節のクリーム作りを行いました。今回は、夏の紫外線による肌トラブルの改善や、夏バテによる体の不調改善を考えて、"フワフワクリーム〜シアバターとドクダミのチカラ〜"を提案してくださいました。様々な効果を引き出す精油も加え、それぞれ好みの香りに浸って皆さんとても満足していました。

2つの学級が、"教養講座"を行いました。

9月14日(木曜日)にマスカット学級が、市出前講師の仲澤宏一先生をお招きして、"アンガーマネジメントの基礎"を学びました。「ここ1週間を振り返って"怒ったこと"を覚えていますか?」仲澤先生からの問いかけに対して、"軽くイラッとしたこと"、"まあまあ腹が立ったこと"、"すごく頭にきたこと"をお母さん方が思い返して口々に話し、お互いにうなずいて誰もが同じ怒りを経験していると納得し合っていました。「私たちを怒らせるものの正体は何か」、その後の先生のお話から、理想と現実のギャップから起こるもので、自分の外にある"誰か"や"出来事"ではなく、自分の中にある"べき"や"はず"にあることがわかりました。怒りは日々の生活と連鎖しているもので、その時々の衝動や思考のコントロールや対処の方法を学ぶことができ、自分自身を振り返る良い機会となりました。

同じく9月14日(木曜日)にミント学級が、市出前講師のファニー・オランジュさん(市国際交流課)をお招きして、"フランス文化"講座を行いました。2019年に甲府市の国際交流員として移住し、東京五輪の卓球とレスリングのフランス代表チームの事前合宿の受け入れの仕事もしたというオランジュさんは、日本とセーラームーンが大好きで、自学したという日本語がたいへん上手でびっくりしました。オランジュさんの故郷"ルーアン"の魅力や、フランスの観光名所だけでなく、一般的には知られていない町や村の素敵な場所も紹介していただきました。「"ニーム"の名前の由来は?」「フランスを象徴する動物は?」「フランス人の一人あたりのチーズ年間消費量は?」「フランス人がよく口にする言葉は?」など、クイズを交えながら楽しく様々な特徴を知ることができました。また、フランスの義務教育システムや小学校の一日の過ごし方、フランスの性教育についても紹介していただき、大変興味深く聞くことができました。「とても内容が良かったので、来年フランスで開催される夏季オリンピックにむけて、子どもたちもオランジュさんの話が聞けるといいね。」とお母さん方が感想を述べていました。

#10月の活動

甲府市高齢者学級協議会第48回合同大学祭展示の部が10月2日から6日に開催され、千塚高齢者学級が参加しました。

今年も、手芸・工芸・写真・絵画・書道・学級活動記録集と、学級生の皆さんの素晴らしい力作が40点も展示され、会場を盛りあげてくれました。他の学級との交流の場ともなり、お互いの作品を見て、一つ一つ時間をかけて丁寧に作り上げた作品に感心しながら皆さん見入っていました。役員の皆様、準備から片付けまで大変お疲れ様でした。

庁用バスを利用して、2つの学級が "館外学習"を行いました。

9月13日(金曜日)にライム学級が、"松山油脂河口湖工場"を見学しました。当初は身延方面への館外学習を計画していたところ、交通事情等の兼ね合いで急遽計画を変更しての実施になりましたが、見学内容が大変良かったことと、学級生全員が参加できたことで大変有意義な一日を過ごすことができました。

9月26日(木曜日)には、くるみ学級が清里方面の観光地の現状の様子を見学に行きました。紅葉も始まり、風は寒さを感じる時期でしたが、"コート・ドゥ・ヴェール"内のポニー牧場やショップ、また"清里テラス"には、県外車や観光バスも来ていて賑やかさを感じました。テラスから見る壮大な山々の景色は、感動の一言で皆さん見入っていました。

3つの学級が "健康講座"を行いました。

10月10日(火曜日)に、かえで学級が入倉みわ先生の"筋膜リリース"講座を行いました。かえで学級では健康講座を毎年欠かさず計画に入れ、入倉先生の講座は昨年に続いてお願いし、学級生も楽しみにしていました。心身ともにリラックス感を満喫して、皆さんとても満足していました。

10月16日(月曜日)には、千塚高齢者学級が毎年恒例の"グラウンドゴルフ大会"を行いました。会場の千塚公園からは富士山がくっきりと見え、雲ひとつない素晴らしい青空のもと、日頃の練習の成果を皆さん発揮して、ホールインワン賞もたくさん出ました。結果、石原学級長さんが接戦の上、見事優勝しました。

10月13日(金曜日)には、パンジー学級が、アンガーマネジメント講座でいつもお世話になっている仲澤宏一先生をお招きして、"あなたが変わる呼吸法"講座を行いました。現代に生きる私たちは、イライラや怒りの種が次々と湧いてきて、そこから意識をそらすことができずに、いつもネガティブな感情に囚われてしまう、そんな時におすすめの「心を整える呼吸法」を教えていただきました。呼吸にはその人の内面がはっきり表れていること、意識せずに行っている呼吸も自律神経系がコントロールしていることなど、様々な知識を得ることができました。また、実践を通して、「自分の呼吸に意識を向けること」の大切さを学びました。

2つの学級が "アロマ講座"を行いました。

10月11日(水曜日)に、ひまわり・なでしこ学級が、降矢美幸先生の"石鹸作り"講座を行いました。劇薬を使っての石鹸作りなので、毎回この講座では、安全メガネやゴム手袋を着用して、計測も正確に慎重に取り組んでいました。精油も入れて香り高い石鹸の出来上がりまでには、1ヶ月以上の熟成と乾燥期間が必要ですが、皆さん使えるのを楽しみにしていました。

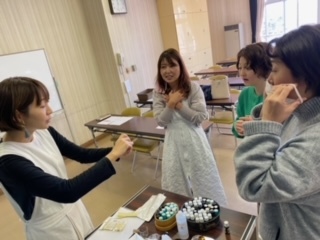

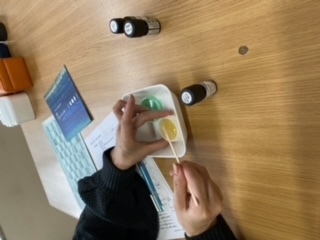

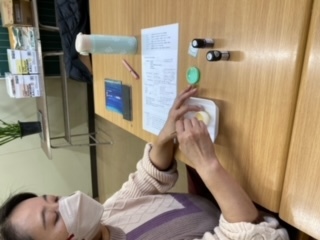

同じ日に、パンダ学級が、廣瀬恵美先生の"アロマでナチュラルコスメ作り"を行いました。今回は、秋冬に向けて乾燥肌対策のクリーム作りになりました。まず、最近の体調で気になるところや肌の悩み等、改善したい点について先生からのアドバイスをいただき、合わせて様々な精油の特徴を知って効果的な使い方を学びました。クリーム作りでは、なめらかになるまで丁寧に練り込み、好みの精油で香りづけをしてオリジナルのクリームが完成しました。

#11月の活動

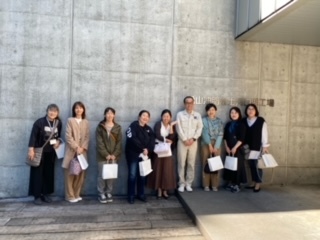

第45回家庭教育学級合同学習会を開催しました。

毎年恒例の家庭教育学級合同学習会を11月2日(木曜日)に開催しました。学級長会が実行委員会となり、講師や内容の検討、役割分担等、6月から話し合いを進め、その後講師と詳細の打ち合わせをして当日を迎えました。今回は、高津文美子式顔ヨガ協会アドバンスインストラクター、国際メンタルビジョントレーニングインストラクター等の資格をお持ちの高野由美先生をお招きし、「笑顔の効果は無限大〜メンタルフェイストレーニングを通して〜」と題して講演を行っていただきました。笑顔がもたらす効果は、免疫力アップ、印象アップ、若返る、ポジティブな気持ちになる、コミュニケーションがスムーズになる、周りも笑顔になること、また、学習や運動のスタートは"前頭前野"で、脳と視覚の重要な関わりがあること、さらに、自分の利き目・利き手を知りトレーニングすることで、様々な学習や日常生活の改善に効果が現れることなど、大変勉強になるお話を聞くことができました。最後には、若返りの顔ヨガの実践も行い、寸時に顔の表情が変わったことを隣同士で見て、その変化に驚き、表情筋を鍛えることの効果を体験するなど、有意義な時間もあっという間に過ぎてしまいました。高野先生ありがとうございました。実行委員会の皆様、大変お疲れ様でした。

庁用バスを利用して、3つの学級が"館外学習"を行いました。

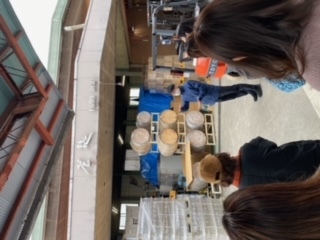

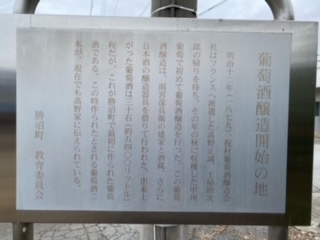

11月7日(火曜日)に、ミント学級が 勝沼の"まるき葡萄酒"を見学しました。日本で現存する最古のワイナリーとのことで、その歴史のお話から、北海道、山形、群馬、山梨、長野に自社圃場を持ち、原料づくりから本質的に豊かなワイン造りの過程を説明していただきました。その始まりは明治10年、創業者・土屋龍憲法氏が日本人で初めてワイン醸造技術習得のためにフランスに渡り、本場の栽培・醸造技術、料理とのマリアージュに大きな感銘を受け、不眠不休で技術習得に励んだこと、「フランスワインがフランス料理に合うように、甲州ぶどうが日本食に合わないはずがない」と、龍憲氏のぶどうにかける想いと志が今につながっていること、また、常に異なる条件の中での仕込み等、その場その時に合わせてベストの方法を選択し、「最優先はいつもワインのためになること」が"まるき葡萄酒"のこだわりであることを知りました。また、隣接のぶどう農場の見学では、傾斜地が栽培に大変有効であることや、県内では自社だけという羊の放牧で農場の雑草対策を行っていることも知り、ワイン貯蔵庫では、自然のクーラーの中で年代物のワインも数多く貯蔵され、その数の多さに驚き、中でも一番古いものは1959年ものがあること、また東日本大震災の折に影響を受けたものはたったの数本であったことなど、見学の中で驚きと感心の連続で大変有意義な時間を過ごすことができました。

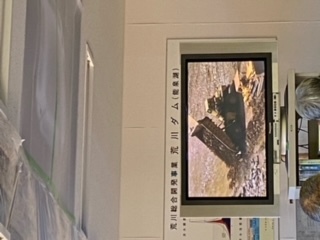

11月22日(水曜日)に"かわせみ学級"が、29日(水曜日)に"千塚高齢者学級"が、昇仙峡方面の館外学習を行いました。和田峠のもみじ街道経由で、青空に映える富士山と紅葉を眺めながら、2学級とも最初に荒川ダム見学を行いました。管理事務所の常盤さんから詳しい説明と施設の案内をしていただきました。荒川は、国師ヶ岳に源を発し、南流して笛吹川に合流する一級河川で、河川の勾配が急峻なため明治43年の大水害をはじめ、昭和34年の伊勢湾台風等度々の多大な被害が発生したことから、莫大な費用がかかる河川改修ではなく、最も経済的と考えられた洪水防御策として、また、甲府市等に上水道用水を供給していく多目的ダムとして、ロックフィルダム建設が行われたと聞きました。監査廊の階段を途中まで降り、更に続く階段の長さを見て足が竦み、皆さん驚きを隠せませんでした。かわせみ学級はダムの上を歩いて、その仕組みと高さを体感することができました。千塚高齢者学級は、1978年の着工から、1986年の完成に至るまでの工事作業の様子をビデオで見て、多大な苦労と時間と労力をかけて出来上がった経過を知ることができました。偶然にも高齢者学級の中に荒川ダム建設に関わって仕事をした学級生がいて、着工に至るまでの苦労話や当時の様子の話を聞くことができ、大変有意義な学習の機会となりました。このあと、かわせみ学級は、"影絵の森美術館"を見学し、美しい影絵の世界に魅了され、山下清画伯のきめ細かい繊細な技法による一つ一つの作品に引き込まれ、時間もあっという間に過ぎました。敷島経由で帰路につく途中の"しを里"で美味しいそば定食をゆっくり味わって一日を終えました。千塚高齢者学級は、水晶発祥の神社で、医薬禁厭の神として二千年の歴史があるといわれる"金櫻神社"に立ち寄り、"家康腰掛けの石"や合格祈願の石"さざれ石"、また左甚五郎の作といわれる"昇龍・降龍"を見学しました。ちょっと寒空になってきた中、"わらじ"で美味しいほうとう定食などを味わい冷えた体を温めて、食後は、"水晶博物館"と、有志は"仙娥滝"まで見学して大変充実した館外学習を終了しました。

11月17日(水曜日)に2つの学級が講座を開きました。

ひまわり・なでしこ学級が、上村知佐子先生をお招きして、"パワーストーン講座"を行いました。先生のお話では、石は波動が安定しているということや、石の色と身体や心との関係についてなどを学びました。具体的な例として、赤色はお腹周りに関係するため、赤い腹巻きや下着などを身につけると良いこと、また、その時の気分にあった色の石を握ると自分に足りないものが補われるなど、大変興味深く話を聞くことができました。最後には手相を見ていただき、それぞれ新たな気づきや発見があり、有意義な時間を過ごすことができました。

アイリス学級が、フードコーディネーターの玉川真奈美先生をお招きして、"料理講座"を行いました。先生の講座は、いつも時短で簡単にできる料理を提案していただき、学級生からも人気の講座です。今回のメニューは、"骨なしローストチキン"、"台湾風豆乳スープ"、"PREMIUMイタリアンプリン"の3品で、家に持ち帰って最後の仕上げをし、好みのトッピングで盛り付けを工夫して食卓に出すことを想像しながら、事前の調理を協力して手際よく行っていました。

#12月の活動

2つの学級が、降矢美幸先生をお招きして講座を行いました。

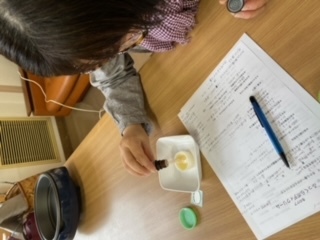

12月6日(水曜日)に、あさがお学級が "薬膳茶作り"を、また13日(水曜日)には、パンダ学級が "紫根とシアバターのクリーム作り"を行いました。最初に降矢先生から、それぞれが抱えている体調が優れない状況はどこからきているのか、不足しているものをどのように補っていけばよいのか、また、真の美しさとはどこから得ることができるのかなど、体や心の仕組みや生活習慣などから改善できる具体的なお話を聞くことができました。今回、あさがお学級の講座では、先生がたくさんの種類のハーブを持ってきてくださり、それぞれ特有の香りや効果を知ることで、今改善したいことに合わせてハーブをブレンドし、オリジナルのお茶を作っていきました。パンダ学級では、この時期の乾燥肌やさまざまな肌トラブル対策にピッタリのクリームとして、先生が紫根とシアバターのクリームを提案してくださいました。紫根は、多年草ムラサキの根を乾燥させた和漢ハーブで、そのエキスは鮮やかな赤紫色をしていて優れた効果が期待できるとのことでした。材料の分量を慎重に計り調合したあと、湯煎してなめらかなになるまで丁寧に混ぜ、最後に精油で香りづけをして完成させました。皆さん、好みの香りに癒やされ、使うのが楽しみな様子でした。

千塚高齢者学級が、"福祉と防災"講座を行いました。

12月14日(木曜日)に、甲府市社会福祉協議会ボランティア振興課の向山秀樹課長をお招きして講演会を行いました。前半は、ボランティア振興課で行っている様々な取組について、たくさんの資料を提供していただき、それをもとに具体的なお話をしていただきました。相生の市役所南庁舎2階にある"訪問介護事業所"のヘルパーステーションの取組、甲府市に住む高齢者の暮らしを支える"甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業"の取組、誰でも参加できる地域の交流の場としての"いきいきサロン"の取組、"こちら社協派出所"の取組、また、"ボランティアウィーク〜ふれあい交流フェスタ〜"、フードアプリケーション プラス"、"ようふくリレー〜おゆずり会〜"などのイベントの様子を知ることができました。後半では、「水害に備えて」と題して、"千塚地区の水害避難ガイド"の資料をもとにお話をしていただきました。"千塚地区地域の水害避難マップ"を見て、各自が住んでいる場所の水害の規模が実際どのくらいになるのか、一時避難場所や指定避難場所はどこになるのか改めて確認することができ、大変有意義な学習の機会となりました。

4つの学級が、新たな年を迎える準備の講座を行いました。

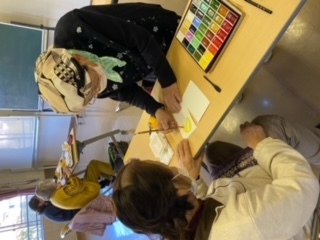

12月8日(金曜日)に、かわせみ学級が "干支飾り作り"を、4日(月曜日)に、千塚女性学級が "絵手紙教室"を、8日(金曜日)に、ライム学級が "レカンフラワーアレンジ"を、それぞれ学級生が講師となって講座を行いました。14日(木曜日)には、つばき学級が丸山美恵先生をお招きして "お花のしめ縄飾り作り"を行いました。絵手紙、干支飾り、しめ縄飾りは、迎える辰年をデザインの中に工夫して入れ、努力が成就し、大きく繁栄する年になることを願って熱心に作品を作っていました。レカンフラワーアレンジは、1つ1つの素材がとても繊細で壊れやすいため、扱い方に注意しながら慎重に取り組んでいました。どの学級も、いろいろと迷いながらも自分好みのデザイン、素材や部品選びを行い、製作過程で何回もやり直しや修正を加えて、みんな素敵な作品に仕上がりました。

2つの学級が、"料理講座"を行いました。

12月1日(金曜日)に、かえで学級が玉川眞奈美先生をお招きして "時短で簡単料理講座"を行いました。"骨なしローストチキン"と"台湾風豆乳スープ"は、下味や合わせ調味料、トッピング作りまでを行い、全て持ち帰って仕上げは自宅で行って本日の夕食に出していくものでした。デザートの"PREMIUMイタリアンプリン"は、カラメルから作り、仕上げて持ち帰りました。どの家庭も愛情込めた仕上げと盛り付けで美味しく味わったことでしょう。

12月15日(金曜日)には、パンジー学級が粕川邦子先生をお招きして"シュトーレン作り"を行いました。昨年に引き続いての講座で、クリスマスを前にこの講座を皆さん心待ちにしていました。全て先生ご自身が1年かけて作った天然酵母を使用したシュトーレン作りで、生地作りから成形、発酵、焼き、仕上げの過程を熱心に学んでいました。オーブンで焼いている間に、天然酵母づくりについて先生のお話を聞き、手をかけて時間をかけて作り上げる素材の素晴らしさを実感していました。後半は成形までしたものを自宅で焼いて仕上げる準備をしましたが、子どもたちと一緒に完成させることを皆さん楽しみにしていました。

#1月の活動

かえで学級が新年スタートの講座を行いました。

1月11日(木曜日)に、廣瀬恵美先生をお招きして、"アロマでナチュラルコスメ作り"を行いました。まず、冬の時期の肌トラブルや、それぞれ抱える体の不調について、日常生活で気をつけることや具体的な対処法をお話いただきました。そのあと、肌の様子や冷え対策、また体調に合わせたボディークリーム作りを行いました。様々な精油の効果を知り、好みの香りを選んで混ぜ合せ完成させました。ほのかな香りが漂う空間で、心も体も癒やされる時間を過ごしていました。

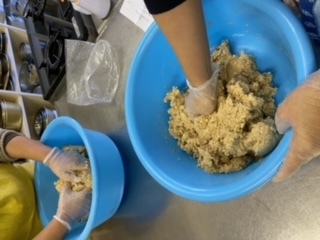

4つの学級が、"味噌作り講座"を行いました。

1月12日(金曜日)にパンダ学級が、18日(金曜日)につばき学級とパンジー学級が合同で、25日(木曜日)にくるみ学級が、味噌作りを行いました。毎年お願いしている"おかめ麹"の鶴田徳子先生をお招きして、2kgと4kgの味噌作りをご指導いただきました。毎年この講座に参加して今年も楽しみにしていた学級生は、慣れた手つきで手際よく作っていましたが、初めてチャレンジする学級生は、先生の丁寧なご指導のもと順調に作業を進めていました。先生が持ってきてくださった下ごしらえしたての大豆のいい香りに包まれながら、味の決め手となる麹と塩と潰した大豆の混ぜあわせ作業を、皆さん「美味しくな〜れ」と念じながら力を込めて行っていました。さすがに4kgとなると力の入れ方も大変そうでした。9月頃には食べられるようなので、どんな味の味噌に仕上がっているか楽しみですね。

ミント学級が、"薬膳茶作り講座"を行いました。

1月17日(水曜日)に、アロマ講座でいつもお世話になっている降矢美幸先生をお招きして"薬膳茶作り"を行いました。降矢先生の講座は、いつも前半で様々なお話をしてくださいますが、とても勉強になる内容で、今回は、"漢方と養生"をテーマに、体調の不具合は体の中の何が欠如しているのか、それを補うために日常生活の中で取り組める対処法について具体的に教えていただきました。後半の薬膳茶作りは、今改善していきたいそれぞれの不調に合わせて、効果があるハーブを調合して好みのお茶作りを行いました。いろいろなハーブの香りが漂う中、会話も弾んでいました。

千塚高齢者学級が、"健康講座"を行いました。

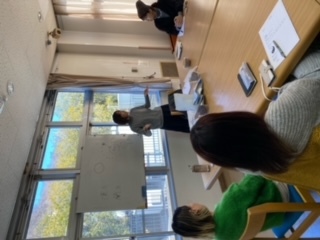

1月18日(木曜日)に、北西地域包括支援センターから、主任介護支援専門員の佐藤治美さんと、社会福祉士の廣瀬亜希子さん、岸本誠治さんをお招きして、"人生100年時代を健康で充実して生きていくために"をテーマにお話をしていただきました。いろいろな資料を用意していただいた中で、まず、「皆さん"ACP"という言葉を知っていますか?」という問いかけから始まりました。聞き慣れない言葉でしたが、誰でも起こりうる「もしも〜」のために、自分が望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、他者と共有する取組を"人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)"と呼ぶことを知りました。その取組の1つとして、今、これからをいきいきと自分らしく暮らしていくために、想いをかたちにしていく"想いのマップ"の活用を具体的に教えていただきました。「こうありたい」という想いを整理し、身近な家族や大切な方々と語り合い、その想いを実現していくことの大切さを学ぶことができました。最後に、健康で長生きするための簡単な頭の体操や体を動かして、気分も爽快に講座を終わりました。

ライム学級が、"マネー講座"を行いました。

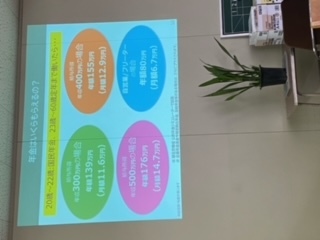

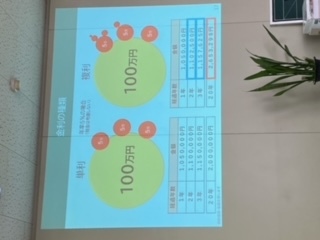

1月19日(金曜日)に、マネー講座でいつもお世話になっている清水千草先生をお招きして、"将来のための資金づくり"をテーマにお話をしていただきました。まだ若い学級生にとってはあまり考えたことがない将来受け取れる年金についてや、自分が働かなくなった時の生活費の対策について、具体的なデータをもとに詳しく教えていただきました。新しく制度が変わり、国でも勧めている新NISAとIDECOについても教えていただき、それぞれの違いを理解することができました。様々なお話を聞く中で、将来に向けて、どのように貯蓄を工夫していくかを今からしっかり考えていくことの必要性と、いろいろな工夫がある中で、それぞれどのようなメリットやデメリットがあるのかを理解していくよう学ぶことの大切さを知り、一歩踏み出す準備をしていきたいと皆さん口々に感想を述べていました。

アイリス学級が、"座禅講座"を行いました。

1月26日(金曜日)に、北杜市清光寺副住職江川拓光先生をお招きして、座禅体験を行いました。当日は、マスカット、ミント、なでしこの学級長さんも参加して6名での体験講座となりました。座禅体験の前に、まず、江川先生から「仏教とは・・・」と題してのお話を聞きました。"生老病死" "一切皆苦" "色即是空、空即是色" 聞いたことのある言葉でしたが、一つ一つの解釈から、すべては、「自分の行いを見つめ正していくことである。」とお話を聞き、何よりもまず、今自分の心や体の状態がどうであるかを見つめていくことの大切さを改めて学ぶことができました。お話のあと、座禅の準備として、まず体をほぐし、心身をリラックスさせてから、座禅の姿勢のとり方を教えていただき、無の境地(今持っている考えや迷いをすべて解き放した状態)で15分間の座禅を行いました。足の組み方も無理なく、途中で組み方を変えても全く問題ないとのことで、皆さん安心して座禅に取り組みました。静寂な中での座禅を終え、皆さん心身ともに心地よくリセットされた様子でした。最後に"四摂法"についてのお話と、皆さんからの悩み相談も受けていただき、有意義な時間はあっという間に過ぎました。3名の学級長さんも来年度の学級活動にさっそく入れていきたいと話していました。

#2月の活動

4つの学級が集まり、次年度計画作りを行いました。

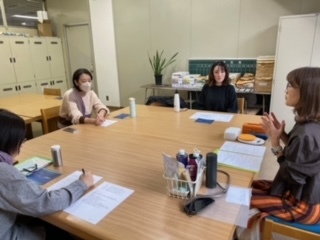

2月8日(木曜日)に、パンジー・あさがお・つばき・かえで学級が集まり、

令和6年度の学級活動計画を立てました。大人気の降矢美幸先生の講座は、年間11日間の指定された日のみ開催できること、また、1月に人気の味噌作り講座は、合同開催が望ましいこと、庁用バス利用については、各公民館の利用上限回数内で調整する必要があるなど、いくつかの制約がある中で、お互いに相談したり譲りあったりしながら順調に計画作りと提出書類の記入を終えることができました。

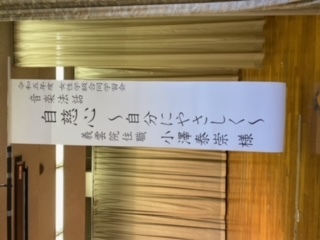

女性学級合同学習会を行いました。

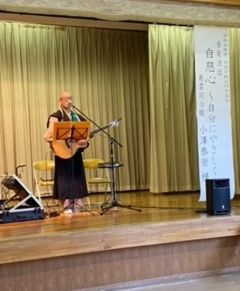

2月14日(水曜日)に、令和5年度女性学級合同学習会を開催しました。今回は、甲府市国母の義雲院住職 小澤泰崇様を招聘し、音楽法話コンサートを行っていただきました。テーマは「自慈心(じじしん)〜自分にやさしく〜」。小澤様ご自身が子どもの頃から音楽に親しみ、さまざまな楽器に触れ、仲間とバンド活動を楽しみ、プロへの道も目指した経験を生かしての弾き語りコンサートでした。京都での研修会で出会った同年代の僧侶5名と音楽法話バンド "一期一会"を結成し、全国で活動をしているそうですが、今回はソロでのコンサートでした。まずスタートは、さだまさしさん作詞作曲の"秋桜"。ギターの音色と優しい歌声に一気に心を掴まれました。お話の中では、「身心一如(しんじんいちにょ):身体と心は別々の存在ではなく、密接につながっているという意味」という言葉は、「自他一如(じたいちにょ)」につながると教えていただきました。「その時できることを相手の立場になって尽くしていけば、真心は伝わる。真心に決して無駄なものはない。」というお話でした。また、総本山永観堂管長をお務めされた中西玄礼様の法話の一節"遠足の思い出"は、自然と溢れ出る涙を抑えきれないほど深く心に染みるお話でした。そのほか、ビートルズのジョン・レノンと前衛芸術家であったオノ・ヨーコさんの出逢いとなった"天井の絵"の作品のこと、フジ子・ヘミングさんの「人生に無駄なことなんか、ひとつもない。・・・・・」の言葉など、弾き語りとそれを挟みながらのお話に心を動かされ、心安らぐひと時を過ごすことができました。締めくくりのお言葉は、「"刻苦 光明 必ず 盛大也"(鎌倉円覚寺 横田南嶺老師 管長日記より抜粋)、"刻苦"こそが、そのまま"光明"なのです。」でした。最後に皆さんで"ふるさと"を歌って学習会が終了しました。小澤ご住職様、ありがとうございました。実行委員会の皆様、お疲れ様でした。

アイリス学級が、"健康講座"を行いました。

2月16日(金曜日)に、堀内貢次先生をお招きして、"背骨コンディショニング"講座を行いました。今年度は、他の学級でもこの講座をお願いして、これで3回目になりました。今回は参加者が少人数であったため、一人一人の体の歪みチェックを時間をかけて丁寧に確認することができました。何となく不調を感じていた部分の原因を知り、歪んだ部分を整えていく体操を教えていただきました。この時間だけでも体がスッキリして姿勢が整った感じを味わうことができたようです。今日教えていただいたことを毎日無理なく続けて、どのくらい改善につながったか確認できるよう、また次年度もこの講座をお願いしたいと皆さん言っていました。

ひまわり、なでしこ学級が、"瞑想講座"を行いました。

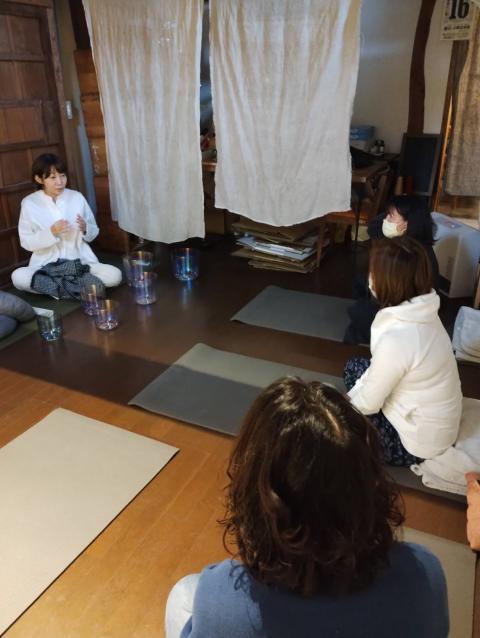

2月21日(水曜日)に、アロマ講座で大人気の降矢美幸先生にお願いして、今回は"瞑想講座"を行っていただきました。静かな環境の中での実施が必要とのことでしたので、降矢先生の教室に出向いて講座を受けました。歴史を感じるお蔵を改装した静寂な空間の中で、瞑想とクリスタルボールの音浴を約1時間体験し、そのあと、瞑想のお話を興味深く聞きました。降矢先生は、いつも違う、大変興味深いお話をしてくださいますが、今回は、今まで学習したことのない初めての体験講座で、瞑想もお話も大変良かったと皆さん感想を述べていました。降矢先生、また次年度もよろしくお願いいたします。

#3月の活動

2つの学級が館外学習を行いました。

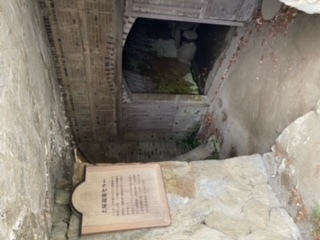

3月7日(木曜日)に、かえで学級が、勝沼の"蒼龍ワイナリー"の見学に行きました。蒼龍葡萄酒(株)は、1889年に創業し、百十余年の歴史を持つ勝沼でも伝統あるワイナリーの一つです。"無添加わいん"という新しいワインのジャンルを開拓したことでも有名で、濃縮果汁を使って醸造する製法は全国で初と聞きました。ワインの醸造工程の説明を受けながら、醸造場、ボトル詰め作業、地下のワインカーヴなどを見学しました。中でも、創業当初から使用していた日本最古のワイン貯蔵庫"土屋龍憲セラー"(現在は使われていない)は、歴史そのものを感じ見応えがありました。見学後は、高台にある"鳥居平レストラン"で昼食をとり、景色を眺めながらゆったりとした時間を満喫し、今年度最後の活動を終了しました。

3月12日(火曜日)に、なでしこ学級が、冷たい雨が降る寒空の中、"韮崎大村美術館"の見学に行きました。まず、"幸福の小路"を散策しました。芽の膨らみもまだまだな様子の桜並木に設置されたオブジェを一つ一つ観ながら歩いて行くと、1本だけ可愛らしい花がたくさん開いている桜の木に思わず目を留め、春の訪れを感じることができました。茅ヶ岳から八ヶ岳、富士山を一望する豊かな自然環境に育まれた少年時代、どんな夢を描きながらこの道を通ったのだろうと思いを馳せながら美術館までの道のりを歩いて行きました。美術館内には、大村博士の約4000点のコレクションの中から日本近現代美術を象徴する芸術家たちの作品を精選した絵画、彫刻、工芸、陶磁器など、様々なジャンルの名品が展示され、見所満載でした。また、「大村記念室」では、大村博士のノーベル医学・生理学賞受賞に関わる資料、スポーツマンとしての足跡やコレクションの数々が公開されており、ビデオの上映では、博士のこれまでの歩みを垣間見ることができました。世界の平和と人類の幸福に貢献された博士の功績に改めて感銘を受け、充実した時間を過ごすことができました。美術館のほど近くにある、有名な"わに塚の桜"が咲く時期に、子どもたちを連れてまた来たいねと会話も弾みながら、今年度最後の館外学習を無事に終えることができました。運転手の末木さん、1年間大変お世話になりました。ありがとうございました。

6つの学級が最後の講座を行いました。

3月8日(金曜日)に、ライム学級が中村由香先生の"レザークラフト講座"を行いました。中村先生には他の学級にも何回か来ていただいていますが、ライム学級は今回初めての体験でキーホルダー作りを行いました。革選びからデザイン決め、型取り、裁断、縫い目の穴あけ、手縫いと作業を進め、それぞれオリジナルのキーホルダーを完成させご満悦でした。次にはミシン縫いにもチャレンジできそうです。

ライム学級と同じ3月8日に、パンジー学級が、高野由美先生の"顔ヨガ講座"を行いました。高野先生には、今年度の「家庭教育学級合同学習会」の講師をお願いして講演をしていただきましたが、そのお話の中で顔ヨガ体験を少しさせていただいたことがきっかけで、今回学級独自にこの講座をお願いして実践することができました。表情筋を鍛えていくことの大切さを学び、日常のちょっとした仕草の中での自分の癖を知り、それを改善していく方法を学びました。2人1組になって、お互いの顔の表情等観察して、自分では気づかなかった視線や顔の動きを知ることができ、顔ヨガの実践で表情が変わったことを鏡で確認しながら、リラックスした時間を過ごすことができたようです。

3月13日(水曜日)に、ミント学級が、亀割文子先生をお招きして、東洋医学の"お灸体験講座"を行いました。亀割先生は、鍼灸の治療を行っている先生で、長年体調不良で悩んでいた学級生が治療に通ってとても良い方向に改善できた経験から、皆さんにお灸のことを知っていただこうとこの講座を計画して行ったものです。お灸で使う"もぐさ"は、草餅やよもぎ団子になる"よもぎ"から作られることや、このともぎは、春になると道端や河原、アスファルトの隙間にさえ芽を出す生命力旺盛な植物で、古くから身近な薬草として使われてきたこと、また乾燥したよもぎは、生薬として体を温め、腹痛、胸やけ、下痢、便秘など、さまざまな症状に効果があるとされ、洋の東西を問わずすぐに手に入るところにあって、人の暮らしに役立ってきた欠かせない植物でもあることを教えていただきました。実際の体験では、それぞれ不調に感じているところにお灸を据えていただいたり、特別な道具を使って自分で手軽にお灸ができる方法を教えていただいたり、なかなかできない体験をすることができ皆さん満足の様子でした。

3月14日(木曜日)に、千塚高齢者学級が、甲府市歴史文化財課の志村健一様をお招きして、"甲府城と甲府城下町"をテーマに講演していただきました。志村様は普段は発掘作業の仕事が主で、講演に先立って、実際に発掘された貴重な出土品を見せてくださり、学級生も熱心にその説明を聞いていました。会のはじめには学級長さんから、今回の講演が今年度活動の最後の学習会となり、大勢の学級生の皆さんに参加していただいて計画通りにここまで学習を進められたことの感謝の言葉が伝えられました。続いての講演では、たくさんの資料と具体的な映像から、甲府城と甲府城下町の成立や、柳沢吉保・吉里による城下町の改修と城下町の生活についてお話くださり、当時の街の賑わいや現在見られる甲府城下町の痕跡など、様々な視点から学びの多い有意義な時間を過ごすことができました。講演会のあと閉級式が行われ、学級長さんから、今年度の皆勤賞が7名に、精勤賞が3名に贈られました。学級生の皆さん、1年間大変お疲れ様でした。

この他、マスカット学級が、松澤富士子先生をお招きして"楽ちん子育て講座"を、また、パンダ学級が、入倉みわ先生の"My Fascia健康法〜筋膜リリース〜講座"を行い、令和5年度の活動をすべて終了することができました。

お問い合わせ

甲府北公民館(担当:大久保)

住所:甲府市湯村3−5−20

電話:055−252−0611

お問い合わせ

生涯学習室生涯学習課北公民館

〒400-0073 甲府市湯村三丁目5番20号

電話番号:055-252-0611

講座・教室検索