更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

女性の健康について考えましょう

なぜ、女性の健康についての理解が必要なの?

女性は、思春期、性成熟期、更年期、老年期と生涯を通じて、女性ホルモンの影響を受けやすいとされています。また、10代から始まる月経や妊娠・出産、比較的若い世代から罹患率が高くなる子宮頸がんや乳がん、更年期の症状など、さまざまな健康課題があります。

また、男性と女性をくらべ、かかりやすい病気が違う、同じ病気でもかかりやすい年代や病状、治療法などが異なる場合がある、といったこともわかってきました。

国をあげての取組み…健康日本21(第三次)(第5次国民の健康づくり)

女性の健康については、これまで焦点を当てた具体的な取組みが少なかったことから、令和6年度からの「健康日本21(第三次」では、女性の健康が新規項目として設定され、次のような取組みを強化することになりました。

- 若年女性のやせの減少

- 骨粗しょう症検診受診率の向上

- 生活習慣病のリスクを高める量(純アルコール量20g以上)を飲酒している女性の減少

- 妊娠中の喫煙をなくす

「やせ」は健康?

肥満はがん、循環器病、2型糖尿病等の生活習慣病との関連があるということを知っている人は多いと思います。

では、「やせ」はどうでしょうか?

若年女性のやせは骨量減少、低出生体重児出産のリスク等との関連があり、また、高齢者のやせは、フレイルとの関連や、もともと持っている病気を悪化させ、肥満よりも死亡率が高くなることがわかっています。

若い女性のやせや、高齢者の低栄養傾向が問題になっています。

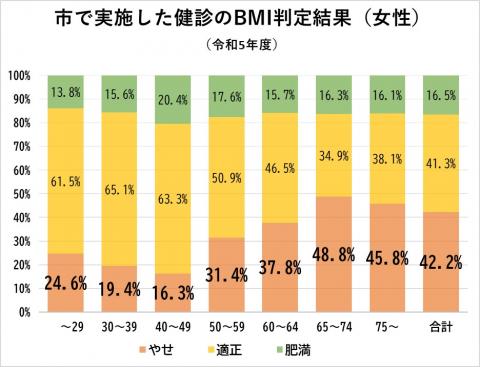

甲府市は?

以前から、低栄養傾向(BMI20以下」の高齢者の割合が、国の割合より高く、特に女性に多い状況が見られていました。

以前から、低栄養傾向(BMI20以下」の高齢者の割合が、国の割合より高く、特に女性に多い状況が見られていました。

令和5年度に市で実施した健康診断の結果を見ると、女性は肥満よりやせの割合が高く、特に50代から割合が特に増加し、さらに65歳以降、その増加の割合は高くなっていました。

若い女性の場合

やせは「栄養不足」の結果とも言われています。

20代から30代を中心とした若い女性が、体に必要な栄養が不足すると筋肉量の低下などとともに、月経異常や無月経などが起こることもあります。

生理が止まると、卵巣から女性ホルモンが正常に分泌されなくなり、更年期の閉経と同じような状況になります。骨量が低下して骨粗鬆症になったり、卵巣が正常に機能しなくなったりすると不妊にもつながります。

また、「やせ=低栄養」状態で妊娠した場合、2500g未満の低体重児の出産につながることもあります。日本では現在10人に1人の赤ちゃんが低体重で生まれています。低体重で生まれた赤ちゃんは、将来、糖尿病や高血圧などの生活習慣病になるリスクが高くなるということがわかっています。

やせ=低栄養が続くと

低栄養状態が続くと貧血を引き起こし、疲れやすい、だるいなどの症状があらわれます。

また、病気に抵抗する体力や免疫力も低下し、風邪をはじめとした感染症にもかかりやすくなります。

栄養不足だと体は筋肉を分解してエネルギーに変えます。その結果、筋肉量が少なくなり、体全体に占める体脂肪の割合が多くなって、やせているのに体脂肪率が高い「隠れ肥満」になるおそれがあります。

このことにより、脂質異常症や高血糖状態など肥満と同様に生活習慣病の危険が高まります。

さらに、やせのまま年齢を重ねると、筋肉量の低下によるサルコペニア(筋肉減少症)、骨量の低下による骨粗しょう症になる危険があり、転倒・骨折から要介護へつながる危険が高まります。

自分の体型を確認してみましょう

適正な体重とは

体重は健康と栄養状態の目安としてとても重要です。

『適正体重』とは、栄養状態を判定するために身長と体重を用いて算出する値BMI(BodyMassIndex,体格指数)で、統計的にもっとも病気にかかりにくいとわれている数値の範囲内の体重のことです。

健康を保つためには、適正な体重を保つことや適正な体重に近づけることが大切です。

年齢別に目標とするBMIの範囲があります。

年齢ごとの目標とするBMIの範囲

BMIは次の計算式で求めることができます。

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)または、BMI=体重(kg)÷身長(m)の2乗

BMIが計算できます。BMIチェックツール(別サイトへリンク)

| 年齢 | 目標とするBMI(kg/m2) |

| 18〜49歳 | 18.5〜24.9 |

| 50〜64歳 | 20.0〜24.9 |

| 65歳以上 | 21.5〜24.9 |

出展:日本人の食事摂取基準(2025年度版より)

適正な体重を保つために

バランスの良い食事

1日朝・昼・晩の3

1日朝・昼・晩の3 食「主食」「主菜」「副菜」を組み合わせた食事が、バランスよく栄養をとることができ、健康的な生活を送るための基本となります。

食「主食」「主菜」「副菜」を組み合わせた食事が、バランスよく栄養をとることができ、健康的な生活を送るための基本となります。

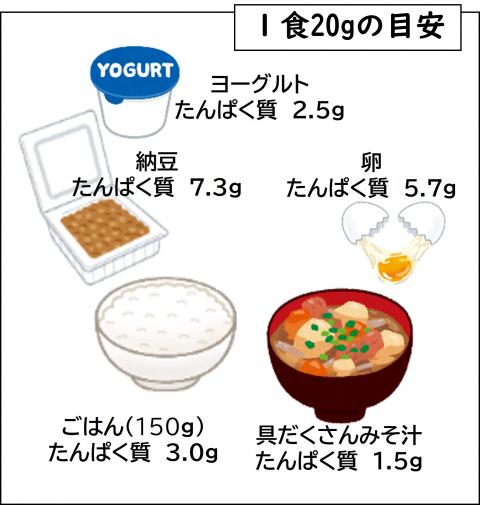

特に、「主菜」に多く含まれるたんぱく質は、減ってしまった筋肉を増やしたり、骨を丈夫にするために大切です。しかし、たんぱく質は、糖質や脂質と異なり蓄えておける量はごくわずかです。

そのため、毎食均等に肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などから1食20gを目安にたんぱく質をとる必要があります。

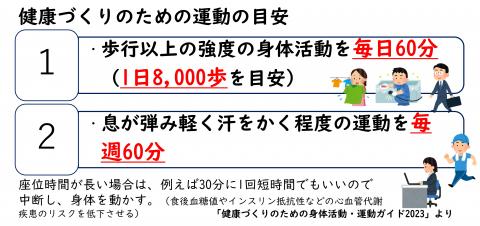

適度な運動

食事だけでは筋肉を増やしたり、骨を丈夫にすることはできません。

適度な運動も必要です。

また、運動で筋力を保つことや増やすことで、転倒や転落などによる骨折も予防できます。

特に骨に刺激が加わる運動が効果的です。ご自身の体調に合わせ、無理なく続けましょう。

- 運動の例

ウォーキング、階段の上り下り、筋力トレーニング、ジョギングなど

3月1日から8日までは女性の健康週間です。

厚生労働省では、毎年3月1日から8日までを「女性の健康週間」と定め、女性の健康に関する知識の向上と、女性を取り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図るための国民運動を展開しています。

甲府市でも、女性が自らの健康に目を向け、自らが健康づくりを実践できるよう支援する、女性の健康づくりに取り組んでいま

女性の健康を支援するための情報提供ホームページ

- 女性の健康推進室ヘルスケアラボ(別サイトへリンク)

ライフステージ別女性の健康ガイドでセルフチェックができます。 - 令和6年度女性の健康週間記念シンポジウム(別サイトへリンク)

- 厚生労働省:女性の健康づくり(別サイトへリンク)

- 女性の健康週間「すこやかな人生を送るためにカラダのためにできること」(別サイトへリンク)

- 厚生労働省啓発サイト開設スマート・ライフ・プロジェクト『骨活のすすめ』(別サイトへリンク)

よくある質問

お問い合わせ

保健衛生総室地域保健課保健予防係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)

電話番号:055-237-2505

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください