更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院時食事療養費

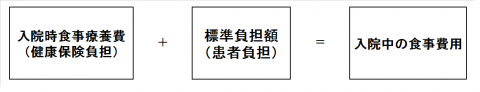

入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と自己負担分の標準負担額の合計となります。

標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案し、厚生労働大臣によって決定されます。

市民税課税世帯における標準負担額

| 年齢 | 所得区分 | 食事負担額(1食) | ||

|---|---|---|---|---|

|

70歳未満の方 |

市民税課税世帯 |

510円 |

||

|

70~74歳の方 |

市民税課税世帯 |

510円 |

||

標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、入院時に「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、1食あたり510円の食事代(標準負担額)が減額されます。入院の際は、事前に申請をしてください。

「標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から適用されます。

市民税非課税世帯の標準負担額(標準負担額減額認定証を提示した場合)

|

年齢 |

所得区分 |

食事負担額(1食) |

||

|---|---|---|---|---|

|

70歳未満の方 |

市民税非課税世帯 |

過去1年間の入院期間が90日以内 |

240円 |

|

|

過去1年間の入院期間が90日超 |

190円 |

|||

|

70~74歳の方 |

非課税 |

低所得者Ⅱ |

過去1年間の入院期間が90日以内 |

240円 |

|

過去1年間の入院期間が90日超 |

190円 |

|||

|

低所得者Ⅰ |

110円 |

|||

※長期入院に該当する場合は、申請した月の翌月1日から適用されます。

【申請に必要なもの】

- マイナ保険証又は資格確認書(有効期限内の被保険者証でも可)

- 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの

- 申請される方が別世帯の場合は、申請者の顔写真付き身分証明証

※過去1年間に90日超入院している方は、「医療機関の領収書の原本」や「入院期間証明書」など90日超入院していることが確認できるものをお持ちください。

【注意点】

マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録もの)を利用すれば、申請がなくても限度額が適用されます。ただし、非課税世帯で90日超入院している方で食事負担額が減額の対象になる場合は、申請が必要です。

更新は毎年8月(または70歳の誕生日の翌月)です。必要に応じて更新の手続きをお願いします。

標準負担額差額支給

やむを得ない理由により「標準負担額減額認定証」を提示しないで通常の費用を支払ったときは、申請により差額を支給します。

【申請に必要なもの】

- マイナ保険証又は資格確認書(有効期限内の被保険者証でも可)

- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)

- 医療機関の領収書の原本

- 世帯主名義の振込先の控え

- 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの

【注意点】

治療を受けた日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

医療療養型病床に入院する場合(65歳~74歳の方)

国民健康保険被保険者かつ65歳~74歳の方が医療療養型病床に入院する場合は、「食費」と「居住費」の2種類の標準負担額(生活療養標準負担額)を自己負担していただくことになります。

生活療養標準負担額は患者の状態により

- 医療の必要性の低い方(医療区分Ⅰの方)

- 医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲの方)(指定難病の方以外)

- 指定難病の方

上記の3つの区分に分けられます。

各区分の生活療養費標準負担額は、次のとおりになります。

※住民税非課税の世帯においては、「標準負担額減額認定証」を提示した場合の額を表示しています。

医療の必要性の低い方(医療区分Ⅰの方)

| 所得区分 |

食費(1食当たり) |

居住費(1日当たり) | ||

|---|---|---|---|---|

|

住民税課税世帯 |

※入院時生活療養費(Ⅰ) |

510円 |

370円 |

|

|

※入院時生活療養費(Ⅱ) |

470円 |

|||

|

住民税非課税世帯 |

低所得者Ⅱ |

240円 |

370円 |

|

|

低所得者Ⅰ |

140円 |

370円 |

||

※入院時生活療養(Ⅰ)

厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、地方厚生局長等に「入院時食事療養・入院時生活療養等届出書」を提出している医療機関に入院する場合は、入院時生活療養費(Ⅰ)を算定することになります。

※入院時生活療養(Ⅱ)

入院時生活療養(Ⅰ)以外の医療機関に入院する場合は、入院時生活療養費(Ⅱ)を算定することになります.

医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ、Ⅲの方)(指定難病の方以外)

| 所得区分 | 食費(1食当たり) |

居住費(1日当たり) |

||

|---|---|---|---|---|

|

住民税課税世帯 |

※入院時生活療養費(Ⅰ) |

510円 |

370円 |

|

|

※入院時生活療養費(Ⅱ) |

470円 |

|||

|

住民税非課税世帯 |

低所得者Ⅱ |

240円 ※過去1年間の入院期間が90日超で190円 |

370円 |

|

|

低所得者Ⅰ |

110円 |

370円 |

||

指定難病の方

| 所得区分 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) | |

|---|---|---|---|

|

住民税課税世帯 |

300円 |

0円 |

|

|

住民税非課税世帯 |

低所得者Ⅱ |

240円 ※過去1年間の入院期間が90日超で190円 |

0円 |

|

低所得者Ⅰ |

110円 |

0円 |

|

よくある質問

お問い合わせ

福祉総室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください