更新日:2025年12月15日

ここから本文です。

自殺対策に関する普及啓発

本市では自殺対策のための普及啓発を行っております。

「生きるのがつらい」、「周りの人になかなか相談できない」などと悩んでいませんか?

どうかひとりで悩みを抱えずに、まずは家族やご友人、職場の同僚など、身近な人にひとこと相談してください。

もし身近な人には相談しづらい、あるいは相談できる人が周りにはいないというときは、専門の相談窓口(PDF:こころの健康に関する相談窓口)をご参照いただき、あなたの不安やつらい気持ちを伝えてください。

また身近な人の悩みに気づいたら、温かく寄り添いながら悩みに耳を傾け、専門家への相談を勧めて優しく見守りましょう。

自殺対策強化月間

例年3月は、進学や就職、転勤など、生活環境が大きく変動することが多い時期ということもあり、年間月別自殺者が多くなる傾向にあります。

そのため国では、毎年3月を「自殺対策強化月間」と定め、国・県・市、関係団体が連携して自殺を防ぐための普及啓発活動に取り組んでおります。

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現のためにも、互いに支え合う気持ちを持つことで守られる「命」があります。

〈令和6年度の取り組み〉

(1)「こころの健康」展示会

場所「甲府市役所本庁舎1階展示フロア」・「甲府市立図書館1階」・「甲府南公民館」・「甲府市健康支援センター2階」

期間 令和7年3月1日(土曜日)から3月31日(月曜日)まで

↑健康支援センター2階

↑本庁1階展示フロア

↑市立図書館

↑南公民館

(2)本庁2階・3階「デジタルサイネージ」・LINEにて自殺対策強化月間のPR

毎年3月は自殺対策強化月間です。

(3)SOSの受け止め方に関する普及啓発(リーフレット)

子どもがこころのSOSサインを発信した時に、保護者はそれをどのように受け止め、対応すればよいのかについて、わかりやすく理解できるようにリーフレットを作成しました。学校や家庭でご活用ください。

●自殺対策強化月間キャンペーンソングのご案内

自殺対策強化月間が始まった2010年に、啓発の強化を目的として「いのち支える(自殺対策)プロジェクト」キャンペーンソングが選ばれました。「ワカバ」の楽曲である「あかり」という曲で、泣きたくても泣けない一人ぼっちの「あなた」に、ずるしても、逃げても、負けてもいいから、「どうか消えないで」と語りかけています。ぜひ、この機会にご視聴ください。

「いのち支える(自殺対策)プロジェクト」キャンペーンソングはこちらから(別サイトへリンク)

自殺予防週間

国では、9月10日の「自殺予防デー」にちなんで、毎年9月10日〜16日までを自殺予防週間と定め、国・県・市、関係団体が連携して相談事業及び啓発活動を推進することとしています。

自殺について正しく知ってもらい偏見をなくすとともに、命の大切さや自殺の危険を示すサインまた危険に気づいたときの対応方法などについても理解を深めていただくことを目的としています。

〈令和7年度の取り組み〉

(1)「こころの健康」展示会

場所「甲府市役所本庁舎1階展示フロア」・「甲府市立図書館1階」・「甲府市健康支援センター2階」

期間 令和7年8月29日(金曜日)から9月30日(火曜日)まで

〜令和7年度展示会

↑本庁1階展示フロア

↑市立図書館

(2)自殺予防・対策強化標語募集事業

(3)SOSの出し方教育(漫画)

中学生など、若者が自分のこころの不調に気づき、身近な信頼できる人に支援を求めることができるよう、わかりやすく漫画にしたものを作成しました。学校や家庭でご活用ください。

(4)市内中小企業へのゲートキーパー養成講座と普及啓発

市内の中小企業従業員を対象に、ゲートキーパー養成講座の受講を勧めております。

ゲートキーパー研修受講のお願い(チラシ)(PDF:733KB)

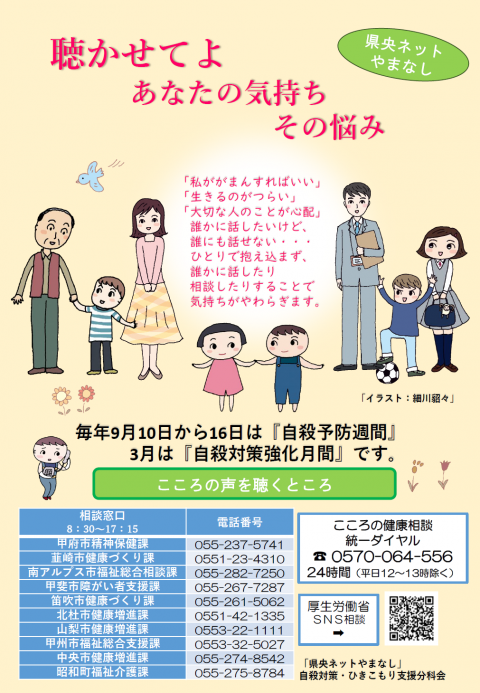

(5)県央ネットやまなし連携事業

県央ネットやまなし連携事業の取り組みとして、協働で作成した普及啓発チラシを圏域の商業施設等で配布・掲示し、圏域における普及啓発や、自殺予防週間の機運を高めていきます。

(6)本庁2階・3階「デジタルサイネージ」・LINEにて自殺予防週間のPR

毎年9月10日から16日は自殺予防週間です。

相談窓口

相談先の検討にお使いください

相談窓口リーフレット「こころといのちのSOSサイン」(別サイトへリンク)

こころの体温計〜メンタルヘルスチェック〜

現在の自身のこころの状態を確認することができます

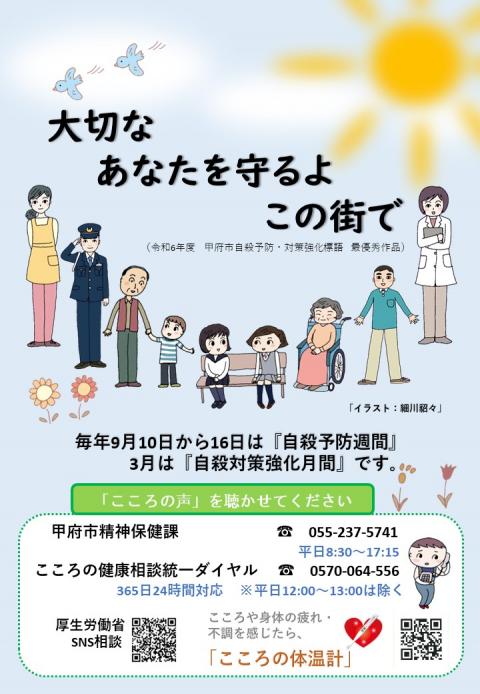

普及啓発ポスター

市内各所に掲載をしているポスターです

よくある質問

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

生活衛生室精神保健課精神保健係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-5741

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください