ホーム > 教育・文化・スポーツ > 生涯学習 > 私の地域・歴史探訪2024年度

ここから本文です。

私の地域・歴史探訪 2024年度

相川地区

【相川地区歴史ウォーク2025】 3月8日(土曜日)

丸光建設相川悠遊館から出発!

古府中町から小松町や和田町など相川地区西エリアの史跡を探訪します。

現在は公園になっている、武田家家臣・山本勘助の屋敷跡や小松町の道祖神を見学して、訪れたのは神地(しんち)。

「秋葉さん」「蚕影(こかげ)さん」「お庚申(こうしん)さん」など多くの神々が祀られていることから「神地」といわれ、地元・小松町の方たちが古くから大切にしている神聖な場所です。

次に訪れたのは法泉寺。「甲府五山」の一つとして知られ、鐘楼門や経典を納める経蔵、夢窓国師坐像など数多くの文化財が伝えられています。

法泉寺は、甲斐国主だった武田信武公によって創建され、信武公と勝頼公の菩提寺です。

天正10(1582)年、天目山で自刃した勝頼公の首級は、京都の六条河原でさらし首となりましたが、法泉寺の和尚が首級(歯髪とも)を持ち帰り、手厚く葬られたと伝えます。

武田家・徳川家とゆかりが深い名刹です。

探訪ポイント:山本勘助屋敷跡・神地・法泉寺

琢美地区

【琢美地区文化講演会 私の街の歴史探訪】 3月8日(土曜日)

テーマ:

「天尊躰寺の成り立ち」(講師:高原幹夫さん)

「要害山築城の歴史」(講師:大塚直樹さん)

最初に、琢美地区内の名刹・天尊躰寺(城東1丁目)について講演が行われました。武田信虎公が7歳で亡くなった子・竹松の菩提を弔うために建立したといわれます。現在地に移る前、古府中(現:武田3丁目)にあった時には、武田氏滅亡後に甲斐国を訪れた徳川家康が滞在しています。

現在の境内の石碑から、寺の歴史が紐解かれました。

続いて、山梨百名山の要害山について講演が行われました。信虎公の時代に躑躅が崎館の詰城として築かれ、国の史跡に指定されています。虎口や堀切など貴重な遺構を解説しました。

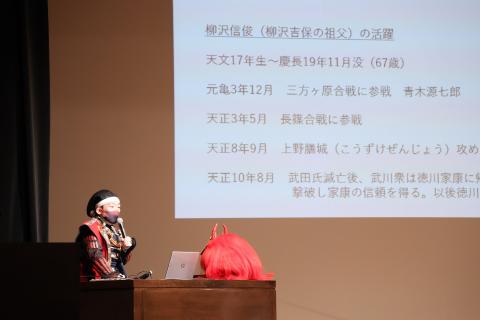

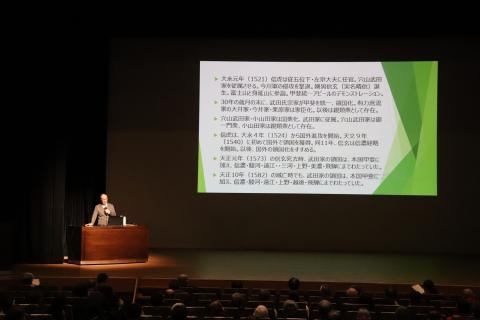

私の地域・歴史探訪スペシャル 柳沢吉保・吉里記念事業

【柳沢吉保・吉里記念事業~児童・生徒も大歓迎! 戦国から江戸時代の甲府を学ぶ1日~】 2月15日(土曜日)

江戸時代、甲府藩主として城や城下町を整備するなど、まちの礎を築き、甲府に繁栄をもたらした柳沢吉保・吉里親子。

2024年は柳沢吉保が甲府藩主となった年から320年、また、吉里が甲府から大和郡山(奈良県)に国替えとなった年から300年という節目を迎えたことから記念イベントを開催しました。

午前の部

甲府に伝わる昔話のアニメを初お披露目! 今回アニメ化された『弦間八兵衛と鮫』の主人公である弦間八兵衛は実在して、現在の大里地区の辺りに住んでいたと聞いて、参加した子どもたちはびっくり!

甲斐黄金村・湯之奥金山博物館館長の信藤祐仁さんが、昔話をもとに、今から約400年前の八兵衛の時代の家の様子や暮らしぶり、甲府と海のつながりなどを解説しました。

甲府市立北中学校の生徒3人による「甲府ラーニング・スピーチ」。武田信玄公の子・勝頼公の菩提寺である法泉寺や武田氏と縁がある御崎神社など、学校周辺の史跡や寺社、甲府のまちの歴史などについて発表しました。

続いて、武田神社でのボランティアガイドが人気の躑躅ヶ崎歴史案内隊の皆さんがおなじみの武者姿で登場!

柳沢家のルーツ(現:北杜市武川町柳澤)や甲府で活躍した柳沢吉保・吉里親子について、また、甲冑の構造を解説しました。

甲冑の着付け体験では、子どもたちと保護者の皆さんが参加。鎧と兜を着けて、案内隊の皆さんと一緒に記念撮影しました。

午後の部

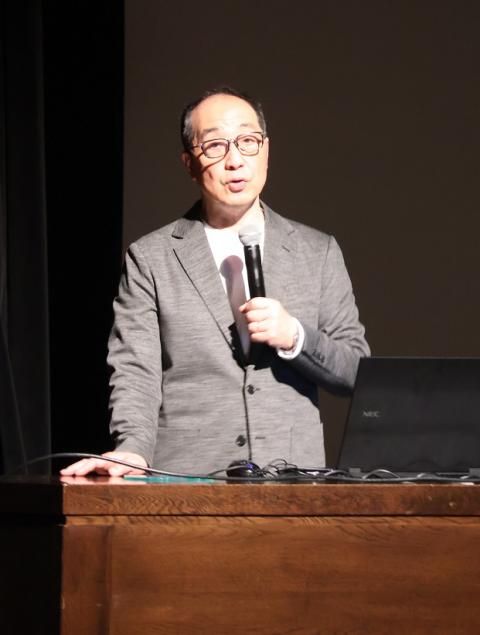

テレビや本でおなじみの黒田基樹さん(駿河台大学教授)をお招きして、「武田氏から柳沢氏へ」と題して、戦国時代から柳沢吉里が大和郡山へ国替えとなるまで、古文書や研究史をもとにご講演いただきました。

私の地域・歴史探訪スペシャル

中道地区

【親子による「右左口宿街並みと史跡」探検隊】 12月8日(日曜日)

ヴァンフォーレ甲府から甲府市出身の小林岩魚選手・内藤大和選手・井上樹選手が参加!

中道地区にお住まいの方に加えて、甲府市内外からあわせて約120人が右左口エリアを散策しました!

地元の方のお話を伺いながら、右左口の守り神「かんかん地蔵」や地名「右左口」のルーツともいわれる「御左口神社」などをめぐりました。

そして、中道往還の「右左口宿」へ。

江戸時代に隆盛した宿場町の雰囲気を感じながら、坂を上って「敬泉寺(きょうせんじ)」に到着。

右左口宿は、武田氏滅亡後、徳川家康が整備したといわれ、甲斐国を訪れた織田信長と家康は中道往還を通り、敬泉寺に滞在しました。

家康は、宿場の整備に尽力し、徳川軍にまかないをした右左口の人びとに特権が書かれた朱印状を与えました。また、右左口の人びとは、朱印状を与えられたことに感謝して、御朱印祭りを行い、人形浄瑠璃を演じたことなど、家康と右左口の縁について話を伺いました。

敬泉寺の前にある「宝蔵倉(ほうぞうぐら)」にはかつて、朱印状や浄瑠璃の人形、衣装など右左口のまちのお宝が収められていたとのことです。

敬泉寺では「右左口竹之会」の皆さんによる演奏も!

右左口の竹でつくられた太鼓による迫力のパフォーマンス!!

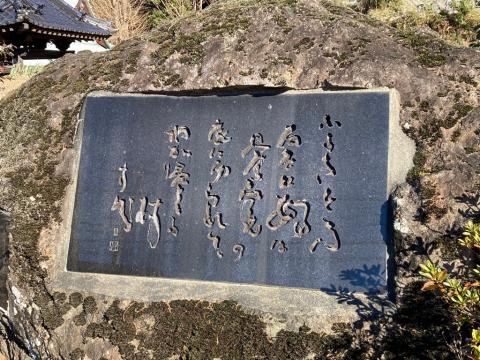

ゴールの「方代公園」は、2024年に生誕110年を迎えた歌人・山崎方代の生家があった場所です。

たくさんの歌碑があり、さまざまな作品を知ることができます。

参加者は、ヴァンフォーレ甲府の選手と話をしたり、手をつないで歩いたり、サインをもらったり。選手の皆さんともたっぷり交流しながら、一緒に右左口の歴史・魅力を学びました。

探訪ポイント:かんかん地蔵・御左口神社・来迎寺跡・車力婆さん道祖神・中宿子安地蔵・双体道祖神・右左口宿街並み・厄除地蔵附六地蔵・宝蔵倉・敬泉寺・東照神君御殿場跡・観音堂・山崎方代生家跡(方代公園)

羽黒地区

【羽黒町自治会文化部セミナー】 11月23日(土曜日・祝日)

テーマ:「ふるさと羽黒町の歴史・伝統・文化」(講師:剣持秀次さん)

羽黒の鎮守・大宮神社の境内にある羽黒町自治会館で、羽黒町自治会文化部のセミナーが開催されました。

明治から昭和にかけて、田畑から市内有数の住宅街へと大きな変化を遂げた羽黒のまち。羽黒で生まれ育った講師が町の移り変わりや昔、使われていた方言、道具など思い出を語り、素晴らしい羽黒の自然や歴史、文化を次の世代、子どもたちに引き継ぎたいと話しました。

講師の子どものころの体験談など貴重な話の数々に、参加者も何度も大きくうなずきながら懐かしそうに話を聴いていました。

里垣地区

【「板垣の里」三世代ふれあいウォーク】 11月17日(日曜日)

里垣小学校から出発!

まず、訪れたのは酒折宮。「古事記」や「日本書紀」に登場し、ヤマトタケルノミコトが立ち寄ったと伝わる歴史ある神社です。

ぶどう畑の中に古墳が!

その名も「ポンポコ塚」。かつて雨乞いを行った際の太鼓の音が名前の由来といわれています。

立派な山門の前に到着。武田信玄公が創建した善光寺です。

長野の善光寺から移した銅鐘をはじめ、本堂や宝物館を見学。「お戒壇巡り」も体験しました。

次に訪れた東光寺も武田家ゆかりの名刹です。

仏殿(国指定文化財)や庭園(県指定文化財)など趣ある境内をゆっくり散策しました。

東光寺から歩いて数分、山裾の高台に大きなお地蔵さんが!

自然石の上に地蔵の頭部が載る、珍しいお地蔵さんです。

古墳から武田家ゆかりの寺院まで、多くの歴史スポットが遺る里垣地区。

子どもたちも大勢参加して、地元の方から地域の豊かな歴史を学びつつ、ウォーキングを楽しみました。

探訪ポイント:酒折宮・ポンポコ塚・玉諸神社拝殿跡・善光寺・東光寺・石地蔵・熊野権現

東地区

【一蓮寺歴史探訪】 11月3日(日曜日・祝日)

2024年は柳澤吉保が甲府藩主となった年から320年、また、吉保の子・吉里が甲府から大和郡山に国替えとなった年から300年という記念の年であることから、柳澤家ゆかりの一蓮寺を訪ねました。

まずは、本堂で「一蓮寺と柳澤吉保」と題した、ご住職による講話を拝聴しました。柳澤吉保・吉里親子との縁や一蓮寺に伝わる吉保の自画像について、さらには甲斐源氏の一条家・武田家との強いつながり、一蓮寺が現在地に移った経緯などを伺いました。

続いて、記念展示の会場へ。吉保の自画像(県指定文化財)をはじめ、吉里が描いたという「羅漢図」、武田信玄公が描いたと伝わる「渡唐天神像」(県指定文化財)など、普段は公開されていない、貴重な寺宝の数々を拝観。

柳澤吉保・吉里をきっかけに、古刹ならではの奥深い歴史も学ぶことができました。

探訪ポイント:一蓮寺・稲積神社

国母地区

【国母ふれあい祭り第二部文化の祭り】 10月19日(土曜日)

テーマ:

「藤原家と姫見塚」(講師:河西孝美さん)

「国母の名の由来と姫見塚」(講師:岡田修さん)

「国母地区文化協会文化祭」のオープニングで、地名「国母」の由来といわれる第56代清和天皇の母・藤原明子(染殿后)や藤原明子にまつわる史跡「姫見塚」をテーマとした講演が行われました。

現在、国母地区がある辺りは平安時代、天皇の母である藤原明子の領地だったことから「国母」の名が付いたといわれています。

藤原明子の墓所だと伝えられる「姫見塚」は、甲府バイパスの開通による周辺整備に伴って、現在地に移転しました。

移転前の塚には藤原明子が好んだという桜の木が植えられ、周囲には堀が張り巡らされていたそうですが、当時の「姫見塚」の写真は見つかっておらず、講演会では講師が記憶を頼りに描いた貴重なイラストが披露されました。

また、地元の方の作詞による「姫見塚哀歌」(昭和58年作)の舞踊も披露されるなど、地名や歴史ある伝承から自分が住むまちの歴史に改めて想いを馳せる講演会となりました。

北新地区

【北新地区「ウォーキング+歴史探訪」の集い】 7月20日(土曜日)

緑が丘スポーツ公園を出発して最初に訪れた関屋地蔵。

伊勢(現:三重県)の関の地蔵を模してつくられ、かつては山の手通り沿いにまつられていました。

町名「美咲」のルーツである御崎神社は、武田信虎公が躑躅が崎館の鎮守として石和から甲府へ、その後、甲府城築城の際に城の鎮守として現在の場所に遷されました。境内には土俵があり、徳川家康が相撲を上覧したと伝えられます。

御崎神社から歩いて数分、現在の朝日5丁目は、昭和の文豪・太宰治が新婚時代を過ごした家があった場所で、近くには太宰治僑居跡碑が建てられています。

山梨県福祉プラザ、市立北新小学校、山梨大学附属小・中学校などがある辺り一帯は甲府連隊(陸軍歩兵第四十九連隊)が常駐していました。

附属中学校の一角に建つ「赤レンガ館」(登録有形文化財)はかつて、連隊の糧秣庫(食糧庫)でした。甲府空襲の戦火を免れ、連隊関係の建物で唯一、歴史を今に伝えています。

ほかにも甲府連隊営門跡碑や江戸時代の甲府代官・中井清太夫をまつる神明神社、相川で発見されたナウマンゾウの歯の化石について、とても暑い日でしたが、北新地区東エリアのさまざまな歴史に触れながら最後まで楽しくウォーキングしました。

探訪ポイント:関屋地蔵・神明神社・御崎神社・太宰治僑居跡碑・甲府連隊跡・ナウマンゾウ発見地

大国地区

【大国小学校 地いきれきしの学習】 5月30日(木曜日)

大国小学校の子どもたちが大国地区文化協会や檀家総代など地元の方の案内で、学区内の後屋地域の史跡を訪ねました。

最初に訪れた勝善寺は、南北朝時代の創建で、開山の夢窓国師と本尊の釈迦如来の坐像はともに市の文化財に指定されています。

境内のお堂には火やかまどの神である三宝荒神がまつられていて、この日は特別公開され、子どもたちは3つの顔をもつ荒神像を間近に拝観しました。

また、境内にあるタラヨウの木は、葉に傷をつけると、その部分が黒く変色することから、はがき(葉書)の語源となっていて、子どもたちも実際に、葉に文字や絵を書くなど楽しみながら地元の歴史を学びました。

探訪ポイント:勝善寺・三宝荒神社・タラヨウの木・道祖神・「蚕影山」碑

羽黒地区

【ふれあいウォーキング大会】 5月19日(日曜日)

羽黒の産土神の大宮神社から出発!

神社本殿の真後ろにあり、神社のご神体である羽黒山(天狗山)は、「甲府名山」(25山)の1つで、地元では「お天狗さん」と呼ばれる、羽黒のシンボルです。山頂には、県内最大の積石塚古墳があります。

山頂へと続く登山道、配水池のある水道みちなど、清々しい新緑のなか、地域の歴史を感じられるエリアを散策しました。

探訪ポイント:大宮神社(羽黒町)・大宮神社北登山道・羽黒配水池・赤い橋(奥湯村園東)

お問い合わせ

生涯学習室生涯学習課こうふ愛醸成係

住所 〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎9階)

電話番号:055-237-5327

講座・教室検索