更新日:2025年12月1日

ここから本文です。

子どもの予防接種

予防接種の種類

予防接種は大きく分けて、予防接種法によって対象疾病・対象者及び接種期間などが定められた「定期の予防接種」と、それ以外の「任意の予防接種」の2つがあります。

ページ内のリンク(クリックすると該当箇所が表示されます)

麻しん風しん混合(MR)の特例措置について

令和6年度にMRワクチンの供給が不安定であったことから、予防接種法令に基づく「長期療養特例制度等」の「ワクチン大幅な供給不足その他これに該当する事由」に該当することとなりました。

対象期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

対象者

1期:令和4年年4月2日から令和5年年4月1日の間に生まれた方でMRワクチンの偏在等により接種できなかった方

2期:平成30年4月2日から平成31年4月1日の間に生まれた方MRワクチンの偏在等により接種できなかった方

定期の予防接種について

「定期の予防接種」は予防接種法に基づき実施され、定められている年齢の範囲内であれば公費負担により無料で接種できます。全ての定期予防接種が個別接種になりますので、甲府市内指定医療機関(PDF:208KB)へご予約の上、接種を受けてください。

2歳までの予防接種スケジュールを載せますので、参考にしてください。

→予防接種の参考スケジュール(2歳まで)(PDF:127KB)

保護者の方向けに、お子さんが定期の予防接種を受けることになった時に、ぜひ知っていただきたいことを予防接種ごとにまとめたリーフレットが厚生労働省のホームページ(別サイトへリンク)に掲載されています。

定期の予防接種一覧

| 予防接種名 | 対象年齢 (カッコ内は標準的な接種時期) |

回数 (間隔) |

備考 |

|---|---|---|---|

| ロタウイルス |

【ロタリックス®(1価)】 出生24週0日後までの間 |

2回 (27日以上) |

どちらのワクチンも、初回接種を出生14週6日後までに行ってください。 |

|

【ロタテック®(5価)】 出生32週0日後までの間 |

3回 (27日以上) |

||

| B型肝炎 | 生後1歳に至るまでの間 (1回目:生後2か月 2回目:生後3か月 3回目:生後7~8か月 |

3回 (2回目:1回目から27日以上 3回目:1回目から139日以上) |

|

| ヒブ(hib) | 生後2か月から生後60か月に至るまでの間 (初回接種の開始は生後2か月から生後7か月に至るまで) |

1~4回 (下記参照) |

接種開始時期によって、接種回数が異なります。 詳細は下記のHib(ヒブ)・小児の肺炎球菌ワクチンの接種間隔をご覧ください。 |

| 小児の 肺炎球菌 |

生後2か月から生後60か月に至るまでの間 (初回接種の開始は生後2か月から生後7か月に至るまで) |

||

| 四種混合(DPT-IPV) ジフテリア 百日咳 破傷風 不活化ポリオ |

1期初回:生後2か月から生後90か月に至るまでの間 (生後3か月から12か月に至るまで) |

3回 (20日以上) |

三種混合ワクチンを途中まで接種された方につきましては、四種混合に切り替えて接種してください。 |

| 1期追加:生後2か月から生後90か月に至るまでの間 (1期初回3回目を接種後12か月から18か月に至るまで) |

1回 (1期初回3回目を接種後6か月以上) |

||

|

五種混合(DPT-IPV) |

初回:生後2か月から生後90か月に至るまでの間 |

3回 |

【注意】下記の五種混合注意事項をご覧ください。 |

| 追加:生後2か月から生後90か月に至るまでの間 | 1回 (初回3回目を接種後6か月以上) |

||

| 単独不活化 ポリオ |

1期初回:生後2か月から生後90か月に至るまでの間 (生後か月から12か月に至るまで) |

3回 (20日以上) |

経口生ポリオワクチンを1回接種している方は、不活化ワクチン2回目からの接種になります。 |

| 1期追加:生後2か月から生後90か月に至るまでの間 (1期初回3回目を接種後12か月から18か月に至るまで) |

1回 (1期初回3回目を接種後6か月以上) |

||

| BCG | 生後1歳に至るまでの間 (生後5か月から生後8か月に至るまで) |

1回 | |

| 麻しん風しん混合(MR) 麻しん単独 風しん単独 |

1期:生後12か月から生後24か月に至るまでの間 | 1回 | |

|

2期:平成31年4月2日~令和2年4月1日の間に生まれた方 |

1回 | ||

| 水痘 | 生後12か月から生後36か月に至るまでの間 (1回目は生後12か月から生後18か月の間) |

2回 (3か月以上) ※標準的には6か月から12か月の間隔 |

|

| 日本脳炎 | 1期初回:生後6か月から生後90か月に至るまでの間 (3歳) |

2回 (6日以上) ※標準的には6日から28日までの間隔 |

下記の日本脳炎の特例措置に該当する方は、この限りではありません。 |

| 1期追加:生後6か月から生後90か月に至るまでの間 (4歳) |

1回 (1期初回2回目を接種後6か月以上) ※標準的にはおおむね1年の間隔 |

||

| 2期:9歳以上13歳未満 (9歳) |

1回 | ||

| 二種混合(DT) ジフテリア 破傷風 |

2期:11歳以上13歳未満 | 1回 | 小学校6年生での接種をお勧めします。 |

| 子宮頸がん(HPV) | 平成21年4月2日~平成26年4月1日の間に生まれた方 ※令和7年度の対象者 <毎年、小学校6年~高校1年相当が対象となります> |

3回 | 使用ワクチンによって接種間隔が異なります。 詳細は子宮頸がんワクチンの接種についてをご覧ください。 |

※定期接種では原則同じワクチンを用いることになっていますので、既に四種混合ワクチンとHibを接種している方は、五種混合ではなく、引き続き四種混合ワクチンとHibワクチンを接種してください。

※日本脳炎定期予防接種の特例措置(積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方)

平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方

第2期(4回目まで)の接種が終了していない場合、20歳になるまで(20歳の誕生日の前日まで)の間に不足分を公費負担で受けることができます。

※「出生○週○○日後」とは、出生日の翌日を1日後として算出します。

※「生後○か月から生後○○か月に至るまでの間」とは、生後○か月の誕生日に相当する日の前日から生後○○か月の誕生日に相当する日の前日までを指します。

※「○歳以上○○歳未満」とは、○歳の誕生日の前日から○○歳の誕生日の前日までを指します。

※いずれの予防接種も法定の対象年齢を過ぎると、定期予防接種として扱えなくなり、接種費用も自己負担となりますので、ご注意ください。

Hib(ヒブ)・小児の肺炎球菌ワクチンの接種間隔

Hib(ヒブ)ワクチンの接種について

| 接種開始時期 | 接種 回数 |

接種間隔 |

|---|---|---|

|

生後2か月から |

4回 |

初回:27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて3回 ㊟1 |

|

追加:初回3回目終了後7か月以上の間隔をおいて1回 ※標準的には7か月から13か月までの間隔 |

||

|

生後7か月に至った日の翌日 |

3回 |

初回:27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて2回 ㊟2 |

|

追加:初回2回目終了後7か月以上の間隔をおいて1回 ※標準的には7か月から13か月までの間隔 |

||

|

生後12か月に至った日の翌日 |

1回 |

|

㊟1:初回2回目、初回3回目の接種は、生後12か月に至った日の翌日(1歳の誕生日)以降はできません。

この場合、追加接種はできますが、初回接種の最後の注射終了後、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいてください。

㊟2:初回2回目の接種は、生後12か月に至った日の翌日(1歳の誕生日)以降はできません。

この場合、追加接種はできますが、初回接種の最後の注射終了後27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいてください。

小児の肺炎球菌ワクチンの接種について

| 接種開始時期 | 接種 回数 |

接種間隔 |

|---|---|---|

|

生後2か月から (標準的な接種開始時期) |

4回 |

初回:生後24か月に至るまでに27日以上の間隔をおいて3回㊟3 (標準的には生後12か月に至るまでに3回接種する。) |

| 追加:生後12か月以降で初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回 (標準的な接種期間は生後12か月から生後15か月に至るまで) |

||

|

生後7か月に至った日の翌日 |

3回 |

初回:生後24か月に至るまでに27日以上の間隔をおいて2回㊟4 (標準的には生後12か月に至るまでに2回接種する。) |

|

追加:生後12か月以降で初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回 |

||

|

生後12か月に至った日の翌日 |

2回 |

60日以上の間隔で2回 |

|

生後24か月に至った日の翌日 |

1回 |

|

㊟3:初回2回目及び3回目は生後24か月に至るまでに接種をし、それを超えた場合は行いません。また、初回2回目の接種が生後12か月に至った日の翌日(1歳の誕生日)以降になってしまうと、初回3回目の予防接種は行いません(いずれの場合も追加接種は受けることができます)。

㊟4:生後24か月に至った日の翌日(2歳の誕生日)以降は、初回2回目の予防接種を受けることはできません(追加接種は受けることができます)。

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の接種について

違う種類のワクチンの接種間隔について

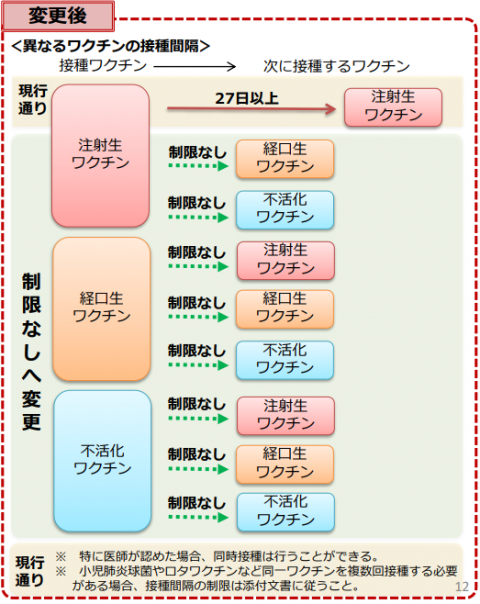

従来、異なるワクチンを接種する場合、次のワクチンを接種するまでに一定の間隔をあける必要がありました。

この度、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から制限が一部緩和されることになりました。

変更後の接種間隔については、以下の図のとおりとなります。

【注射生ワクチン】

- BCG

- 麻しん風しん(MR)混合

- 麻しん単独

- 風しん単独

- 水痘

- おたふくかぜ(任意)

【経口生ワクチン】

- ロタウイルス

【不活化ワクチン】

- B型肝炎

- ヒブ(hib)

- 小児の肺炎球菌

- 四種混合

- 単独不活化ポリオ

- 日本脳炎

- 二種混合(DT)

- 子宮頸がん

- インフルエンザ(任意)

予防接種健康被害救済制度について

予防接種(定期接種・臨時接種)により健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

詳しくは予防接種健康被害救済制度についてをご確認ください。

厚生労働省の疾病・障害認定審査会における、予防接種による健康被害の認定状況・認定件数等は以下からご確認ください。

疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(別サイトへリンク)

各回の資料等▶審議結果→PDF審議結果

接種後の副反応について

予防接種は、接種後に発熱、接種した部位の発赤や腫脹(はれ)など比較的よく見られる身体の反応や、きわめて稀に発生する脳炎や神経障害などの疾患(副反応)が生じることがあります。接種後の健康に不安がある場合は、まずは接種医あるいはかかりつけ医などへ相談しましょう。

副反応疑い報告状況について

副反応疑い報告とは予防接種法に基づき、医師等が定期または臨時の予防接種を受けた者が一定の症状を呈していることを知った場合に、厚生労働省に報告する制度です。

厚生労働省厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会)において、報告を受けた情報を分析し、ワクチンの安全性や有効性を評価しています。

最新の情報・報告数等については、厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)のホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。

各回の資料等▶資料→各種PDF資料(〜ワクチンの副反応疑い報告状況について)

保護者以外の方が同伴する場合

保護者(予防接種法において、親権を行うものまたは後見人のことです。)以外の方が同伴者(普段からお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。)となる場合には「委任状」が必要です。

委任状は、接種を受ける当日までに保護者本人が記入し、同伴者が予診票とともに医療機関にお持ちください。

→委任状※委任状の有効期限は1か月です。

予防接種手帳の交付

医療機関で予防接種を受ける際には予診票が必要になります。甲府市ではお子様が1か月齢のときに、各定期予防接種の予診票が綴られている予防接種手帳を各ご家庭に送付しております(例:4月生まれのお子様の場合は5月下旬発送)。

予防接種手帳をお持ちでない方、他の市町村から転入された方は、母子手帳を持って医務感染症課(甲府市健康支援センター2階)までお越しください。

任意の予防接種について

「任意の予防接種」は、被接種者と医師との相談によって判断し行われる仕組みになっている予防接種です。任意の予防接種には、おたふくかぜ・季節性インフルエンザなどがあり、接種費用は自己負担になります。

よくある質問

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

生活衛生室医務感染症課感染症係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2587

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください