更新日:2022年8月22日

ここから本文です。

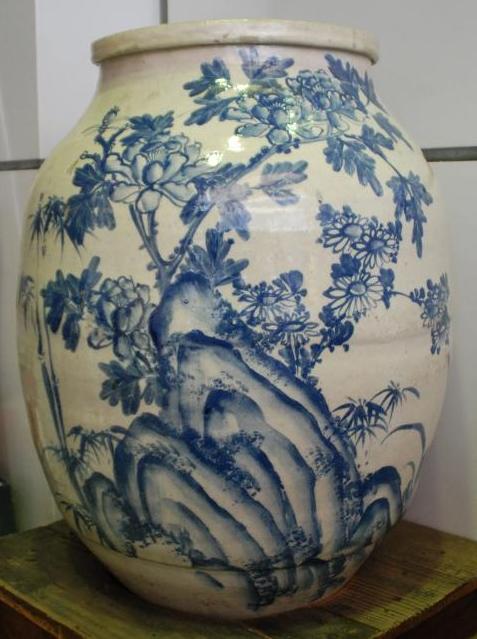

甲府愛宕焼

全国各地には、その地域を代表する焼物がありますが、甲府にも代表される焼物があったことをご存じですか?

明治初期、若松町の早川治左衛門は、帯那町の水晶鉱脈下にある白土を試しに焼いてみたところ、とても良い結果が得られたので、当時、殖産興業を奨励していた藤村紫朗県令(現在の県知事)に報告しました。その結果、深町(現在の城東1・2丁目)に窯(かま)が造られ、京都や瀬戸から職人を招いて、土瓶・小皿・徳利などが作られるようになりました。これが「甲府愛宕焼」の始まりです。

その後、風向きや日照、燃料など好条件に恵まれた愛宕山に窯が移され、日用品のほか、花瓶なども作られるようになりました。中でも、女流南宗画家で、明治の「三閨(けい)秀画家」のひとりと言われている野口小蘋(ひん)の絵付による花瓶が、愛宕焼を代表する作品として知られています。

愛宕焼は、当時、殖産興業政策の一環として、東京で開催された政府主催の「内国勧業博覧会」で、入賞するほどだったそうです。

しかし、明治15・16年ごろになると、工場は閉鎖され、愛宕焼は作られなくなりました。愛宕焼は、生産された期間が非常に短かったために、現存するものは数点しか確認されていないという大変貴重な焼物です。

取材協力:丹後さん(中央1丁目)

画像:野口小蘋の絵付による愛宕焼。高さは約80cmもあります。

取材協力:花藤さん(中央4丁目)

お問い合わせ

市長室情報発信課広報係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎5階)

電話番号:055-237-5314

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください