更新日:2020年9月28日

ここから本文です。

望郷の歌人 山崎方代

方代の人生

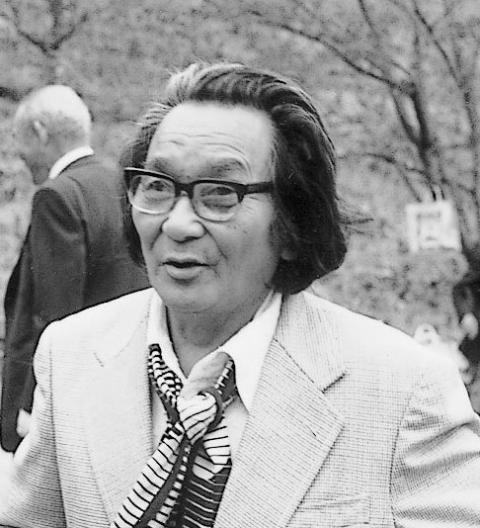

▲歌人・山崎方代(故 富永光子さん提供)

方代(ほうだい)は大正3年11月1日、右左口村で8人兄弟の末っ子として生まれました。

「方代」という名前は、長女と五女以外の子どもを亡くした両親が「生き放題、死に放題」にちなんで名付けたといわれています。

15歳ごろから作歌を始め、山崎一輪(いちりん)の名で新聞や雑誌に投稿していました。

昭和12年、母が亡くなり、翌年、父と共に姉の嫁ぎ先(横浜)へ移りました。

その後、太平洋戦争で右目を失明し、左目の視力もわずかに。

街頭で靴の修理などをしながら各地を旅したことから、「望郷の歌人」と呼ばれるようになります。

昭和47年から亡くなる昭和60年までの間は鎌倉に住み、いくつもの名歌を残しました。

方代生家跡

古道「中道往還」沿いの右左口宿、その中でも標高の高い上宿(わでじゅく)にあります。方代は、父龍吉、母けさの次男としてここに生まれました。

現在、生家跡は憩いの場として整備し、東屋から昔日を懐かしみ、方代の心に触れる場所となっています。また、「方代の里なかみち短歌大会」の歴代最優秀歌も掲示していますので、ぜひ訪れてください。

|

|

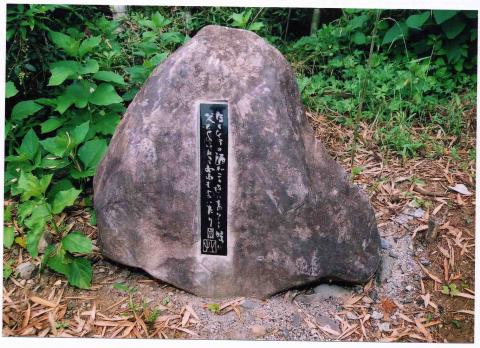

| ▲骨壺の歌碑があります | ▲東屋をご利用ください |

切なくて人間味あふれる歌

方代の歌は、口語体であることが特徴です。

自らを「無用の人」と言い、世間から離れて暮らしていた方代は、生涯独身であり、孤独で寂しい生活の中、ありのままの素直な表現でいくつもの歌を生み出しました。

- ふるさとの右左口邨(むら)は骨壷の底にゆられてわがかえる村

- 一度だけ本当の恋がありまして南天の実が知っております

人々を魅了し続ける方代

亡くなってから、高校の国語の教科書に作品が取り上げられるなど、死後30年以上経った現在も方代は注目を集め、多くの人を魅了し続けているのです。

右左口町を含め、中道地域には歌碑が26あり、全国から方代のファンが訪れ、毎年、命日(8月19日)を過ぎた最初の土曜日に菩提寺(ぼだいじ)である円楽寺(えんらくじ・右左口町)で方代忌が営まれています。

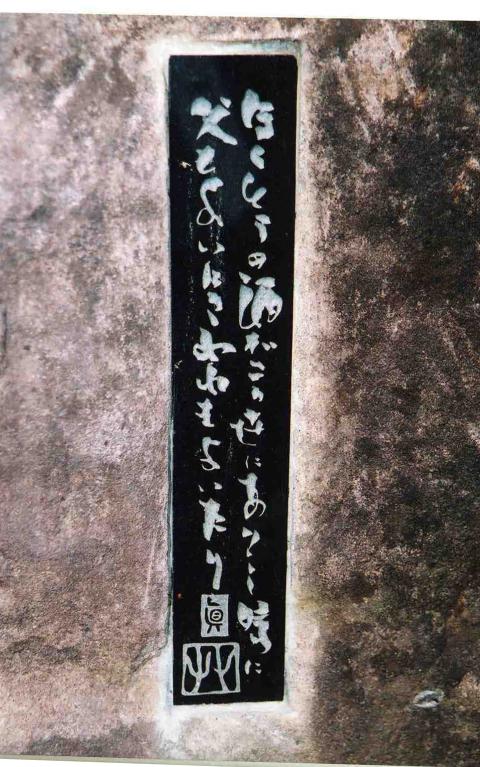

▲方代の歌碑(ほんとうの酒がこの世にありし時に父もよいにきわれもよいたり)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください